艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

乐义涛,1966年出生,职业画家,高级工艺美术师,一级美术师。从事山水画、壁画、漆画创作30多年。擅长于:敦煌壁画,漆画,山水画,紫砂雕刻艺术。先后学习于,中国工艺美术研究院,中国艺术研究院工笔画研究院,现为,甘肃省工艺美术大师,中国工艺美术协会会员,中国工艺美术协会中青年人才专业委员会副主任委员,甘肃省工艺美术协会理事,甘肃国画院工笔画创作部主任,北京工笔重彩画学会会员,江苏省文联书画研究院研究员,中国国画家协会理事。

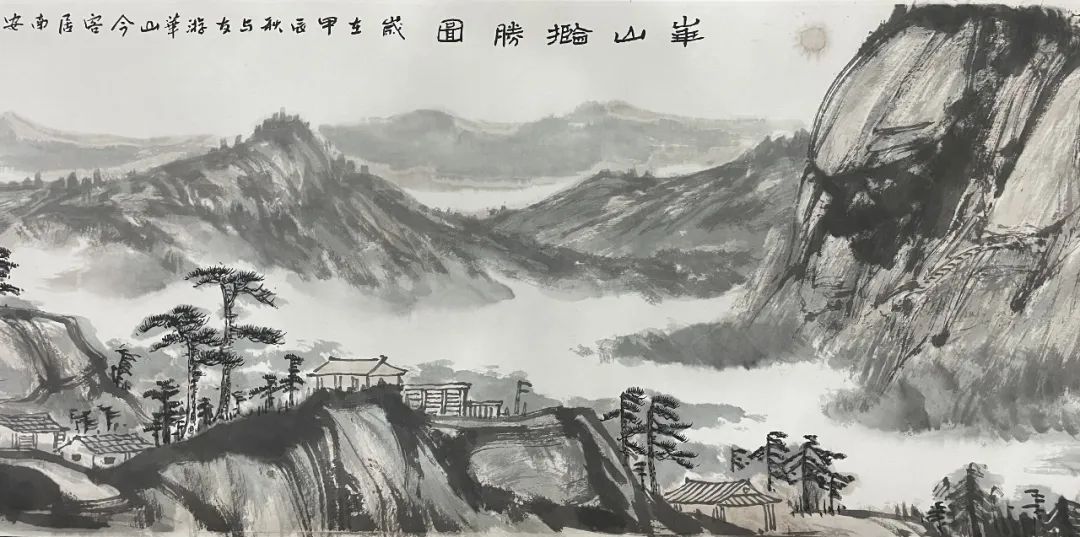

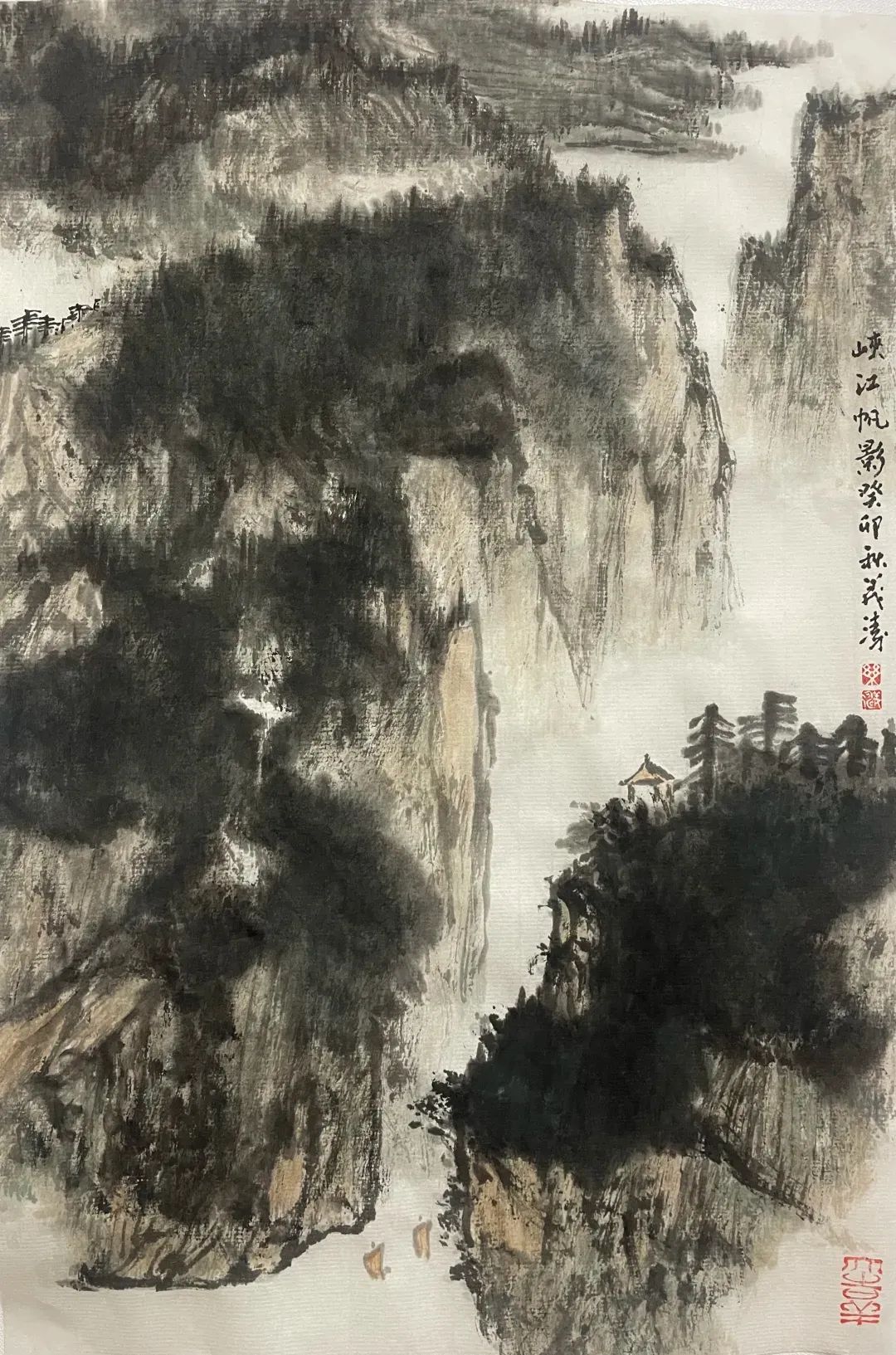

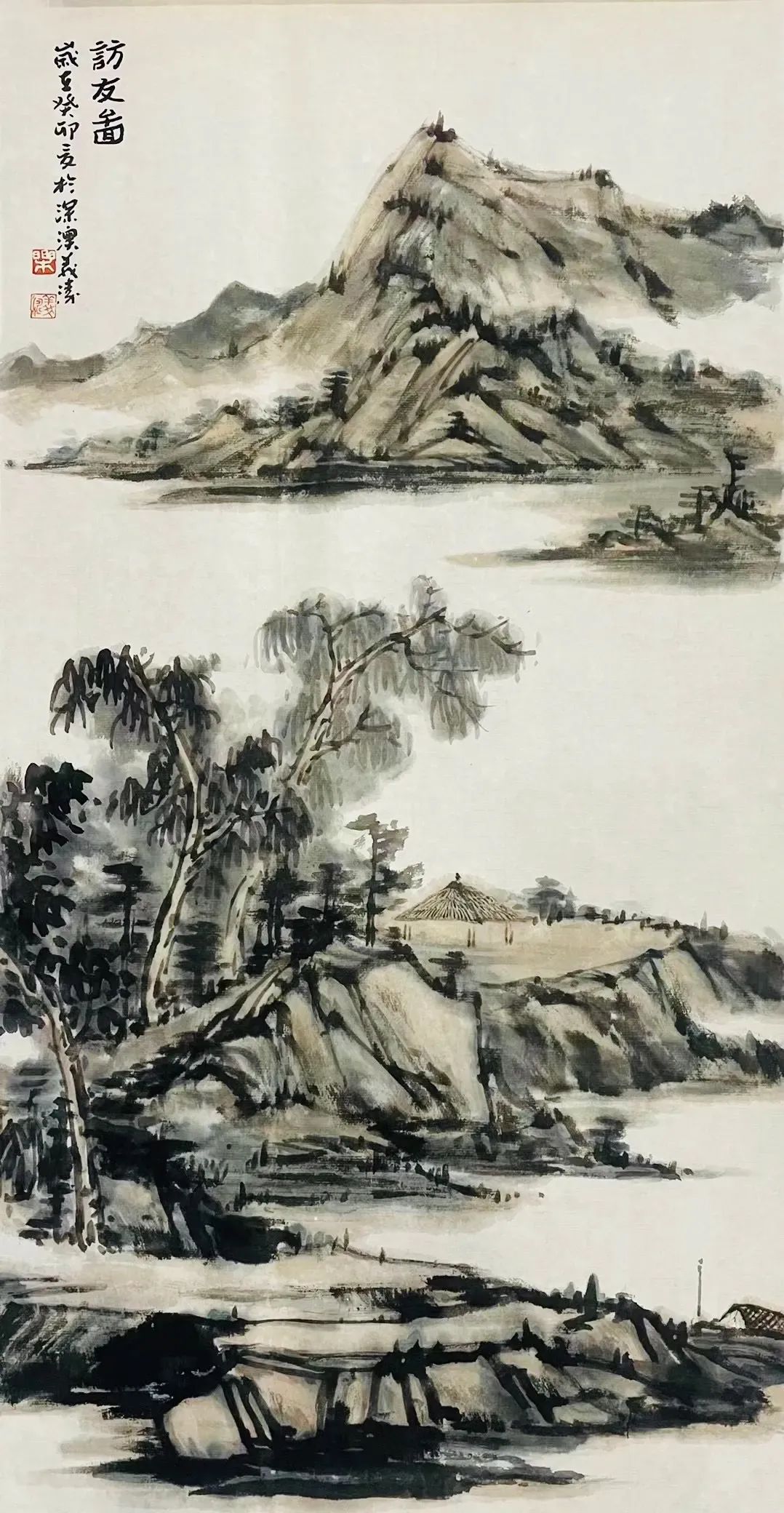

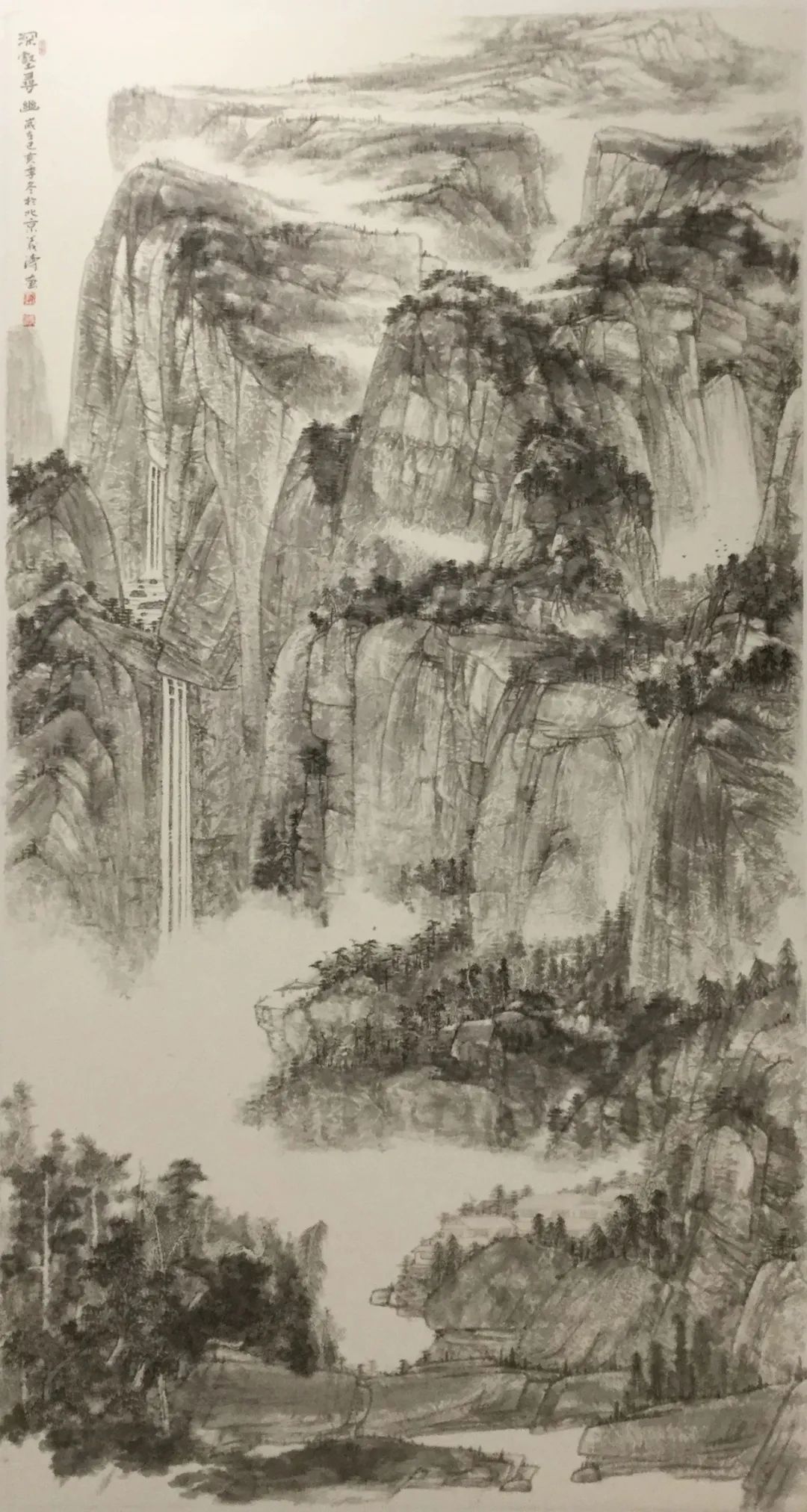

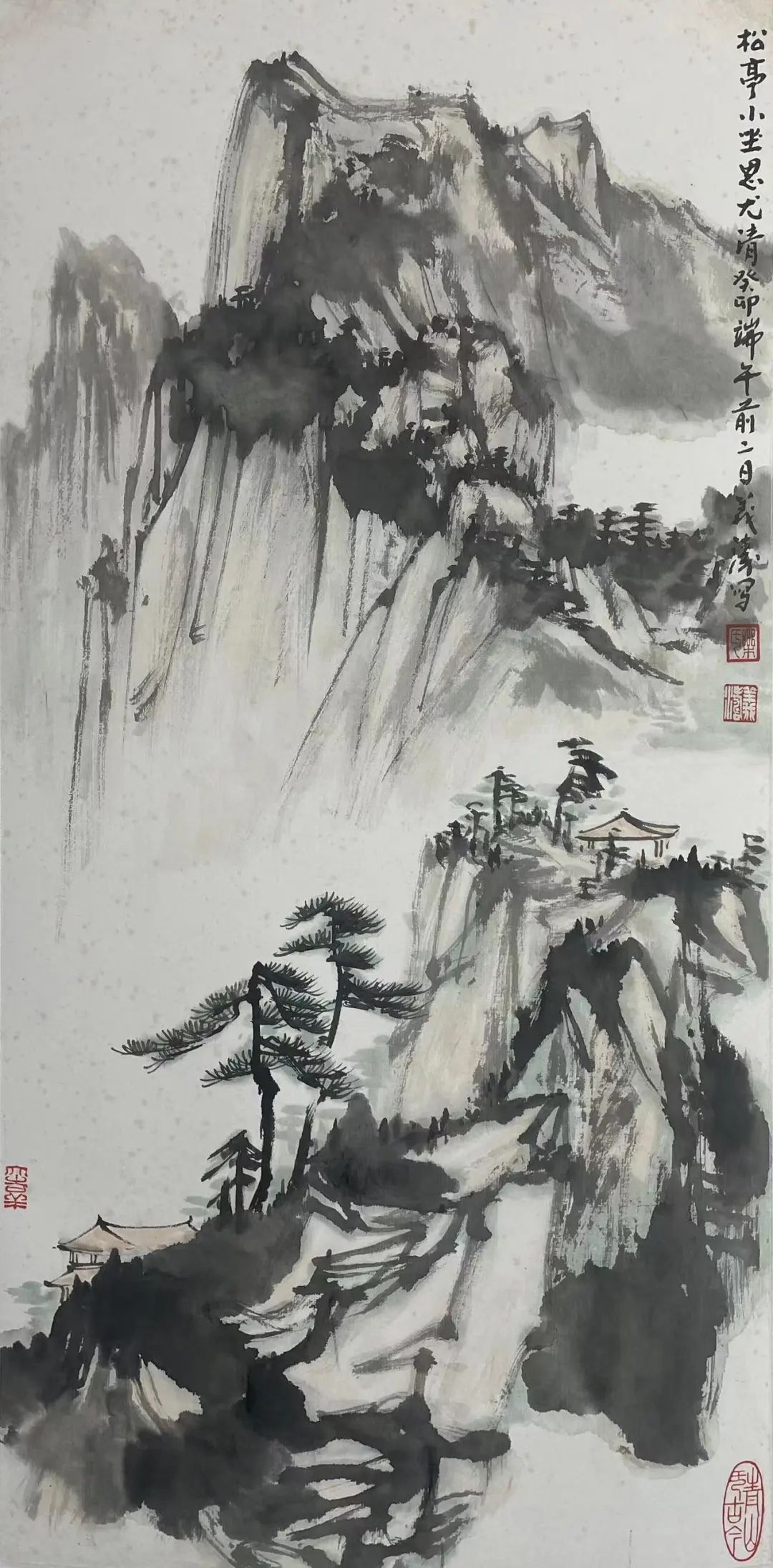

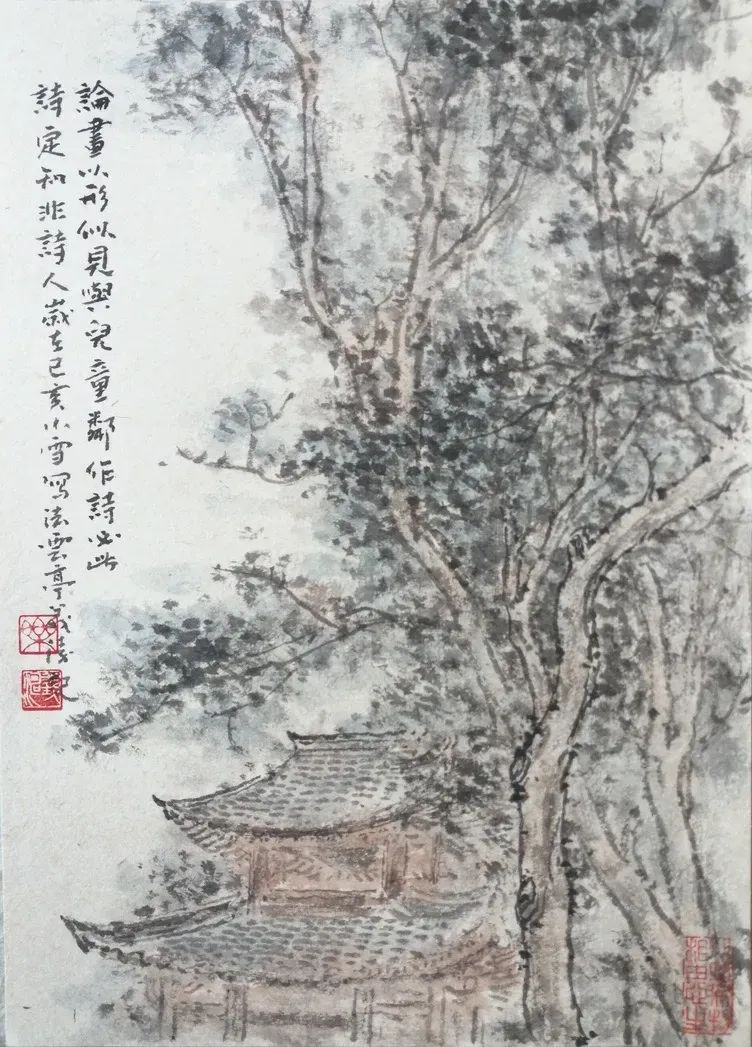

墨韵禅心:乐义涛山水画中的时空对话与精神栖居

在乐义涛的山水画卷前,一种静默的力量悄然弥漫。这力量并非仅源自北地山岳的雄浑或江南烟雨的秀润,更源于画幅深处——那是敦煌千年佛光的沉淀,是万里河山行脚的体悟,更是一颗在禅意空明中映照万象的澄澈之心。三十余载的艺术求索,他穿越壁画与漆彩的厚重,最终在山水画的笔墨氤氲里,找到了心性与天地共鸣的终极道场。

一、敦煌底色:千年壁画的笔墨启迪

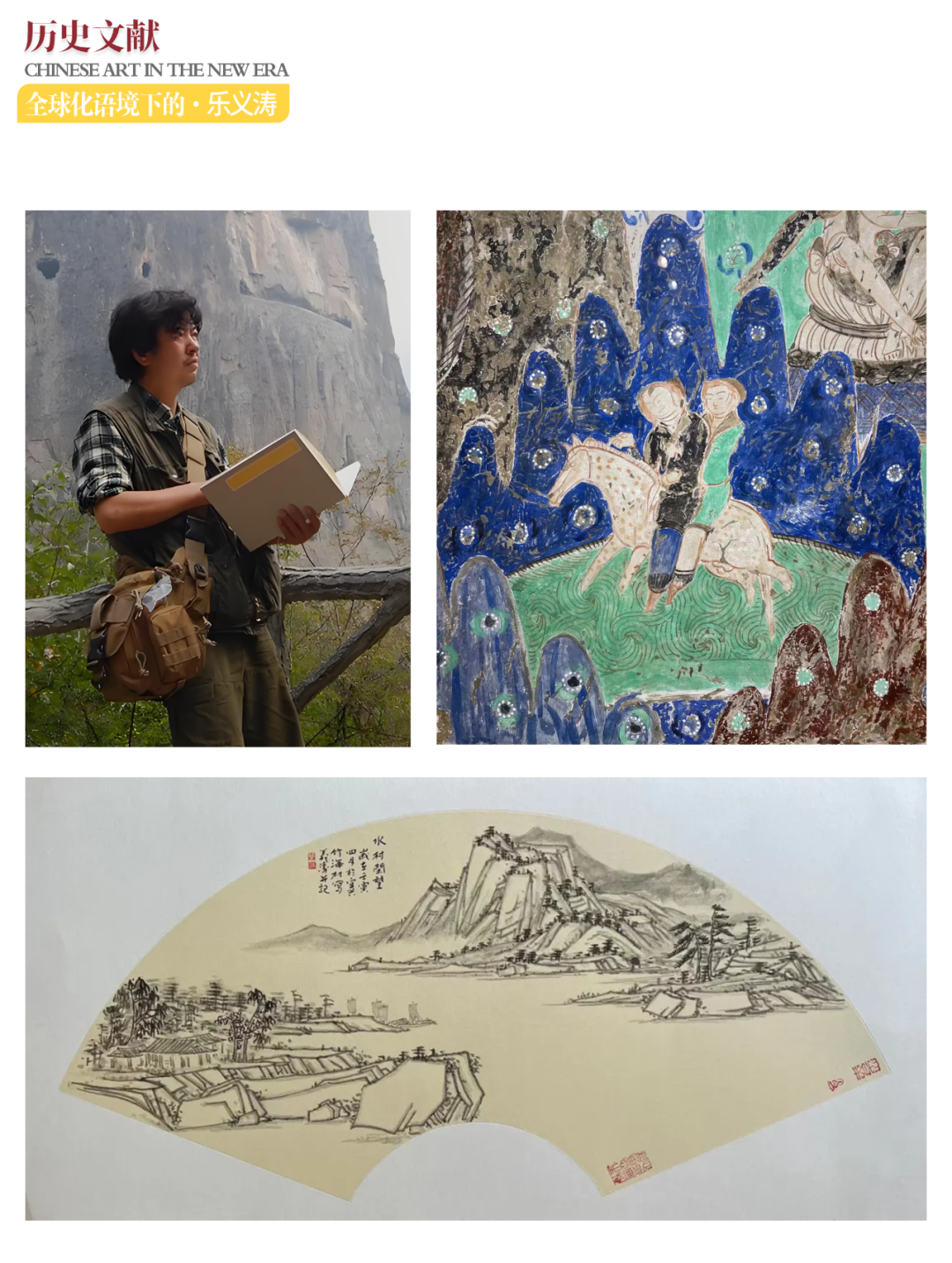

乐义涛的艺术根系,深植于敦煌艺术的沃土。三十余年沉浸于壁画临摹、研究与漆画转化,敦煌的线条韵律、色彩精神与空间意识早已内化为他艺术血脉中的基因,深刻滋养着他的山水画创作。

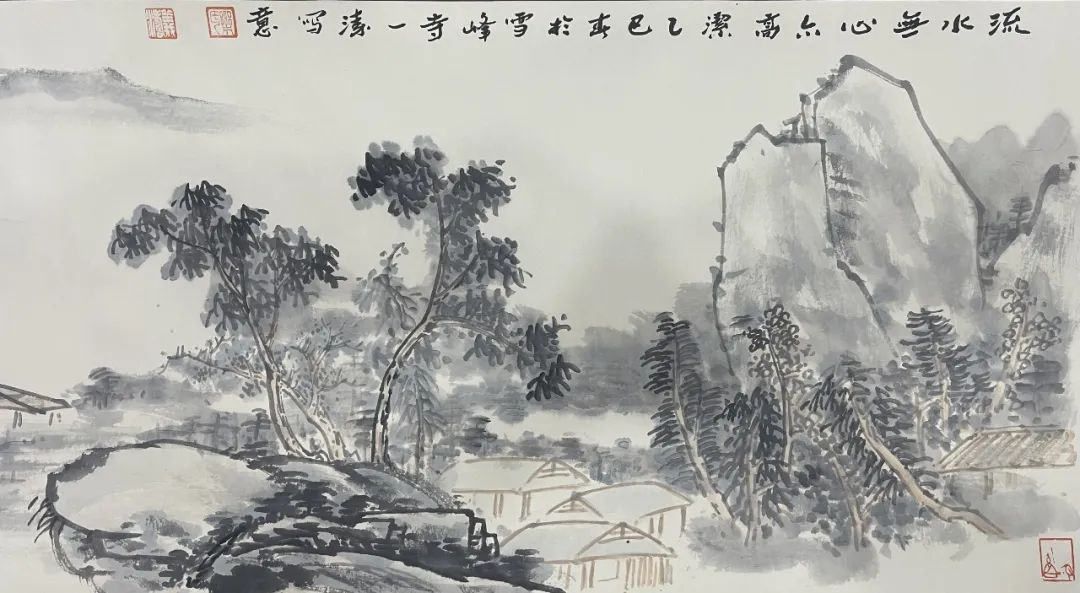

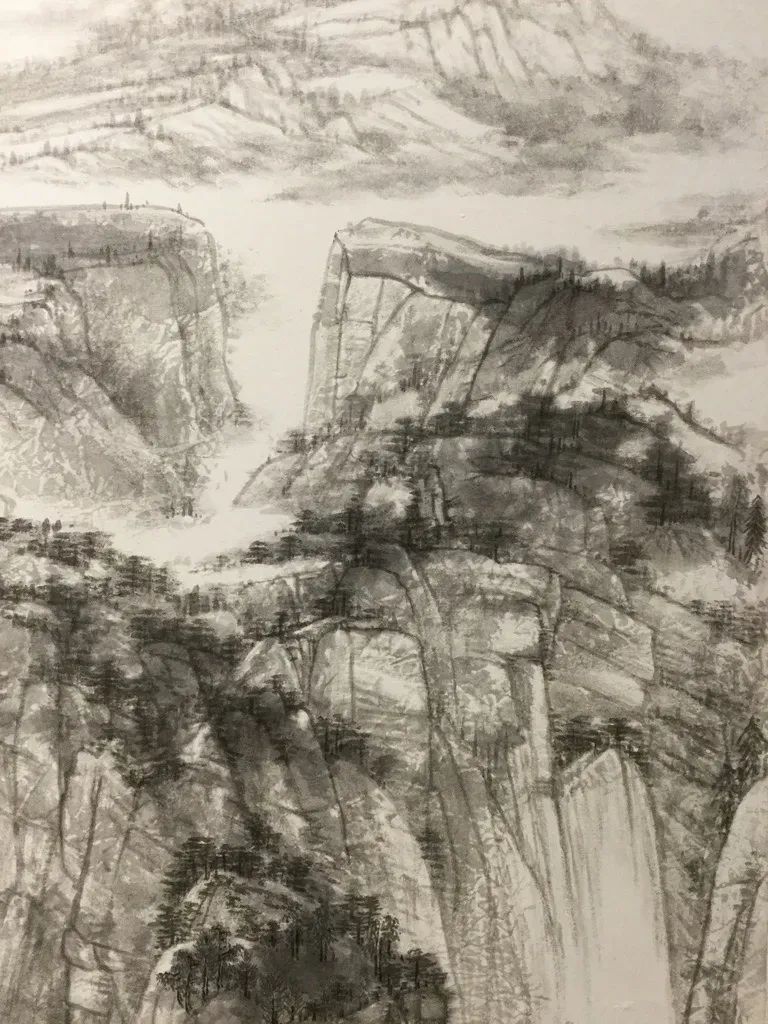

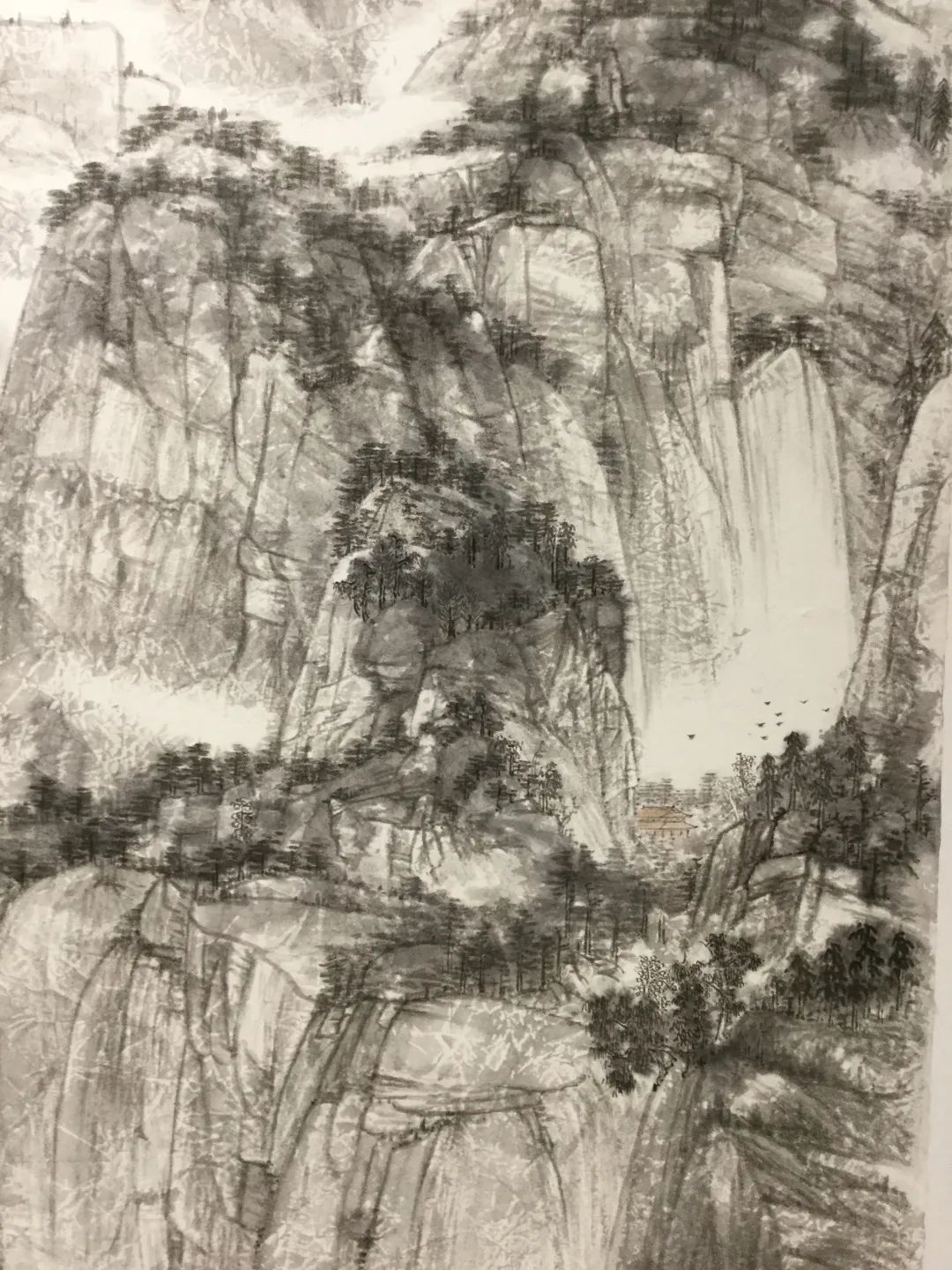

敦煌壁画中“曹衣出水”、“吴带当风”的线描精髓,被乐义涛化入山水。他笔下的山石轮廓、云水走势,线条并非简单的勾勒,而是承载着呼吸与力度的生命轨迹,既有壁画的厚重古拙,又兼具书写的飘逸灵动。那线条在宣纸上行走、顿挫、流转,仿佛带着千年壁画中飞天衣袂的余韵。

长期与矿物颜料、大漆的对话,使他对色彩的物质性与精神性有着超乎寻常的敏感。他将壁画中石青、石绿、朱砂等矿物色的沉稳、内敛与永恒感,融入水墨的灰调体系。画面中偶现的明艳,并非浮华的点缀,而是如壁画中佛光乍现般的精神提点,是历经岁月沉淀后的璀璨回响。

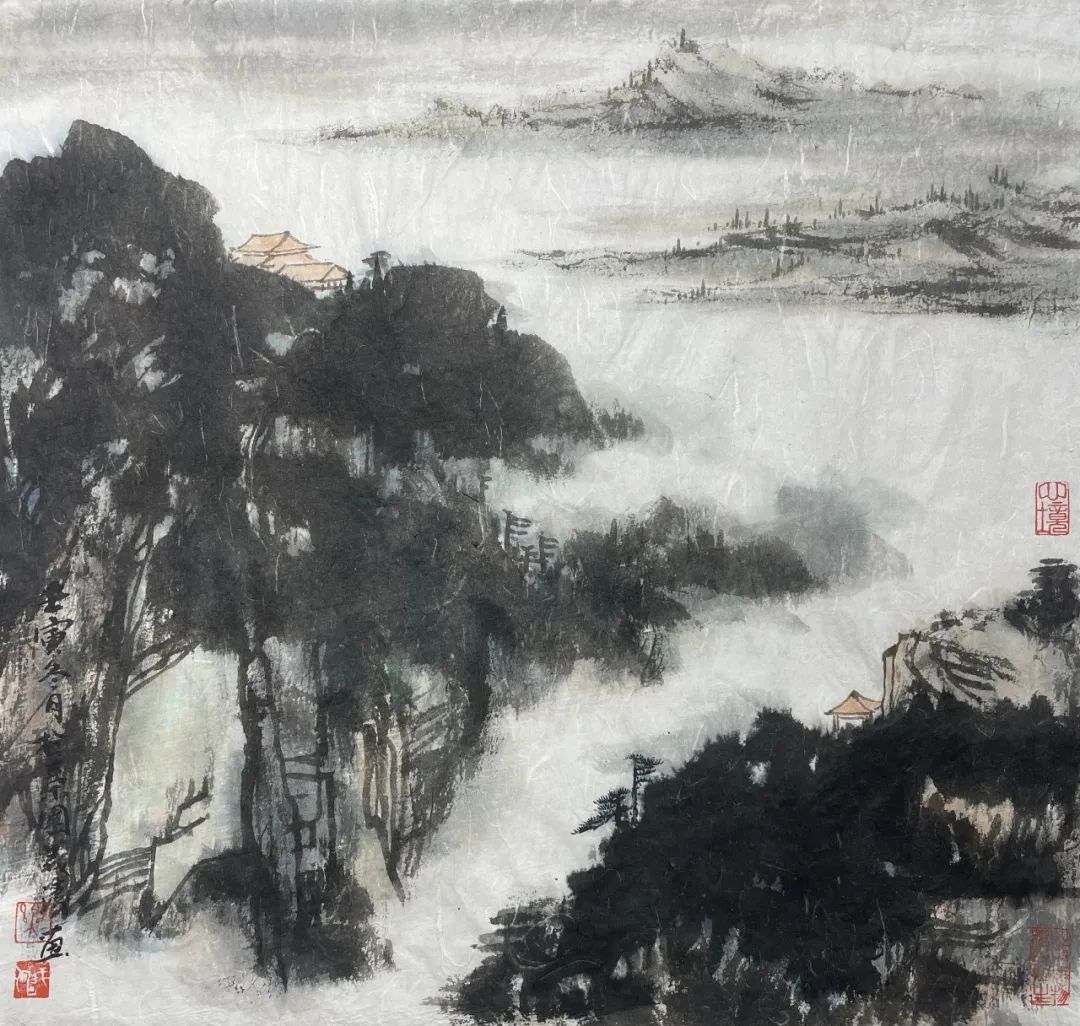

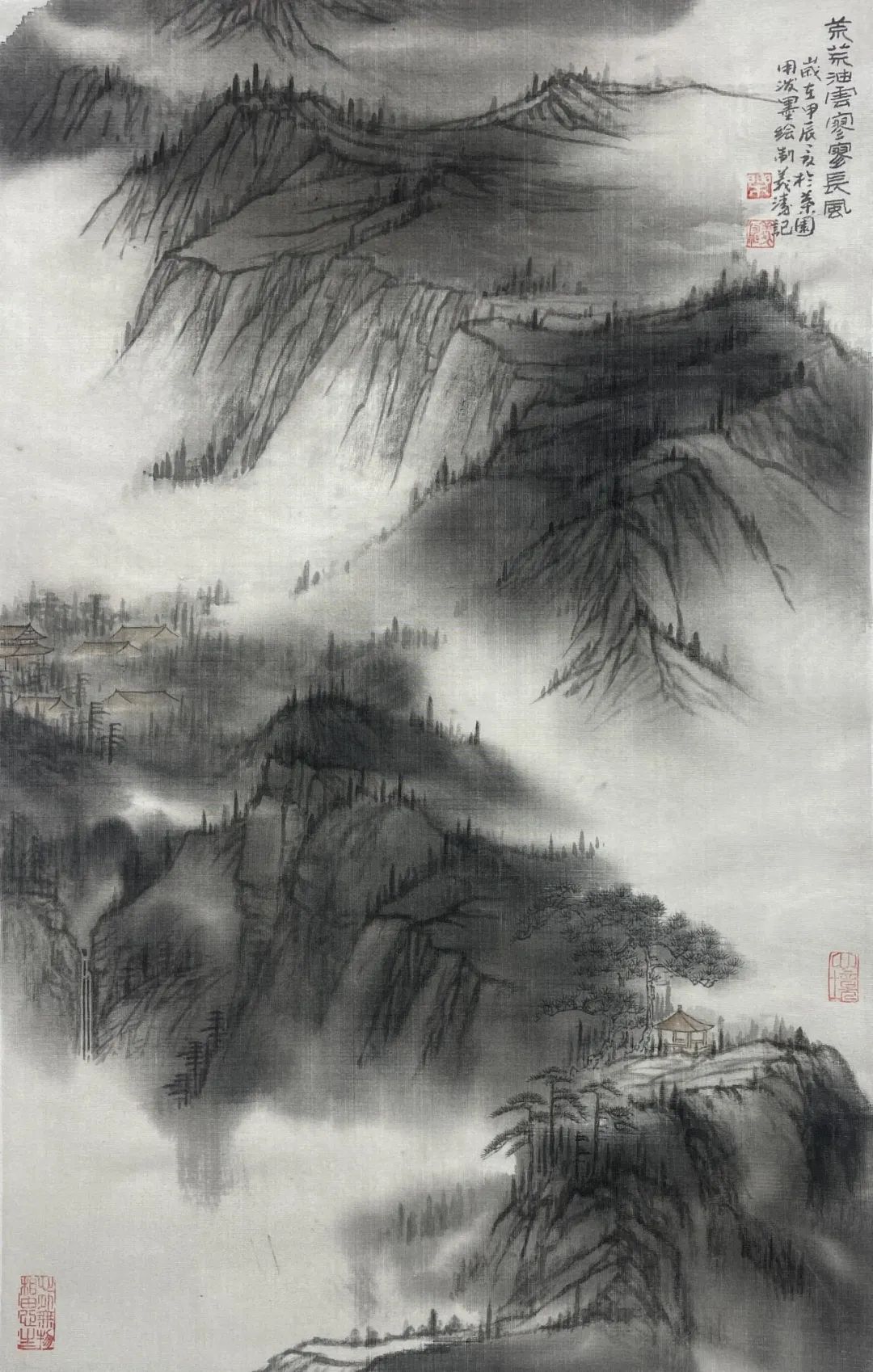

敦煌壁画打破时空界限的叙事方式,启发乐义涛在山水构图中追求心象空间的自由。他的山水,常打破常规的透视法则,层峦叠嶂间蕴含着多维度的时空交织,营造出一种既深邃幽远又浑然一体的宇宙感,这正是敦煌艺术宏大时空观在当代山水中的诗意投射。

二、造化为师:万里山川的心源映照

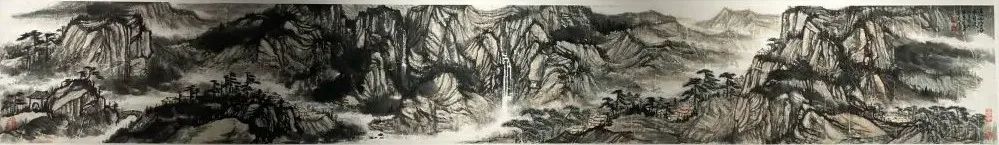

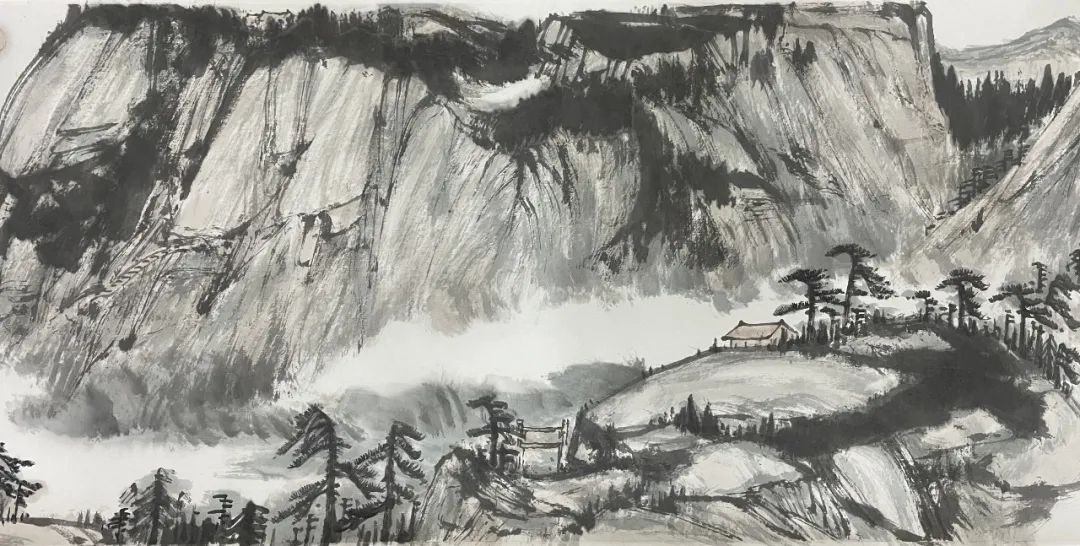

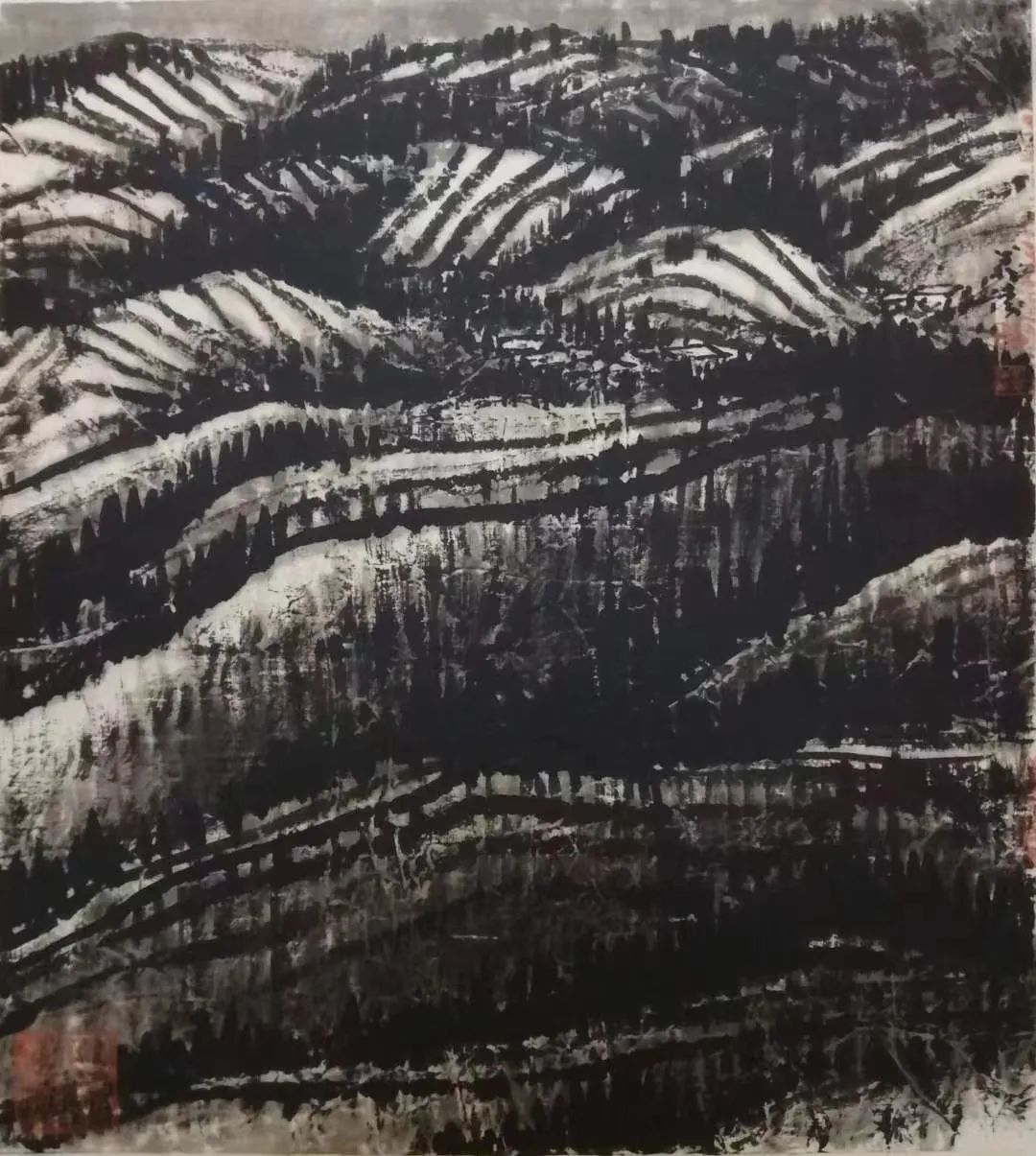

“外师造化,中得心源”,对乐义涛而言绝非一句空谈。黄山之奇、太行之雄、五岳之尊,都曾是他画笔下的“课堂”。他坚信,真正的山水精神,唯有在直面自然、融入自然的过程中才能被唤醒。

他的写生,是全身心的投入与“觉知”。在黄山云海的瞬息万变前,在太行绝壁的苍茫雄浑下,在五岳峰峦的千年肃穆中,他并非简单地记录形貌,而是以整个身心去“听”山、“观”水、“感”气。风过林梢的声响、晨雾浸润肌肤的凉意、落日熔金的壮丽,都成为他内化自然神韵的源泉。

万里行旅的积累,并非素材的堆砌,而是精神能量的沉淀与心源的澄明。当他回到画案前,眼前的山川已非眼中所见之实景,而是心中所感之丘壑。那黄山云海的翻腾,可能化作笔下墨韵的淋漓;那太行山石的筋骨,可能凝练为线条的刚健;那五岳的庄严气象,则升华为画面整体的精神格局。造化之“师”,最终指向的是内心宇宙的构建。

三、禅心笔墨:空性觉照下的意境生发

乐义涛山水画艺术最核心的升华与独特魅力,在于其深植于禅宗思想的笔墨探索与意境营造。“万法唯心”、“相由心生”、“心外无物”的禅理,指引着他超越技法层面,直抵绘画的本质——心性的表达与宇宙本真的映照。

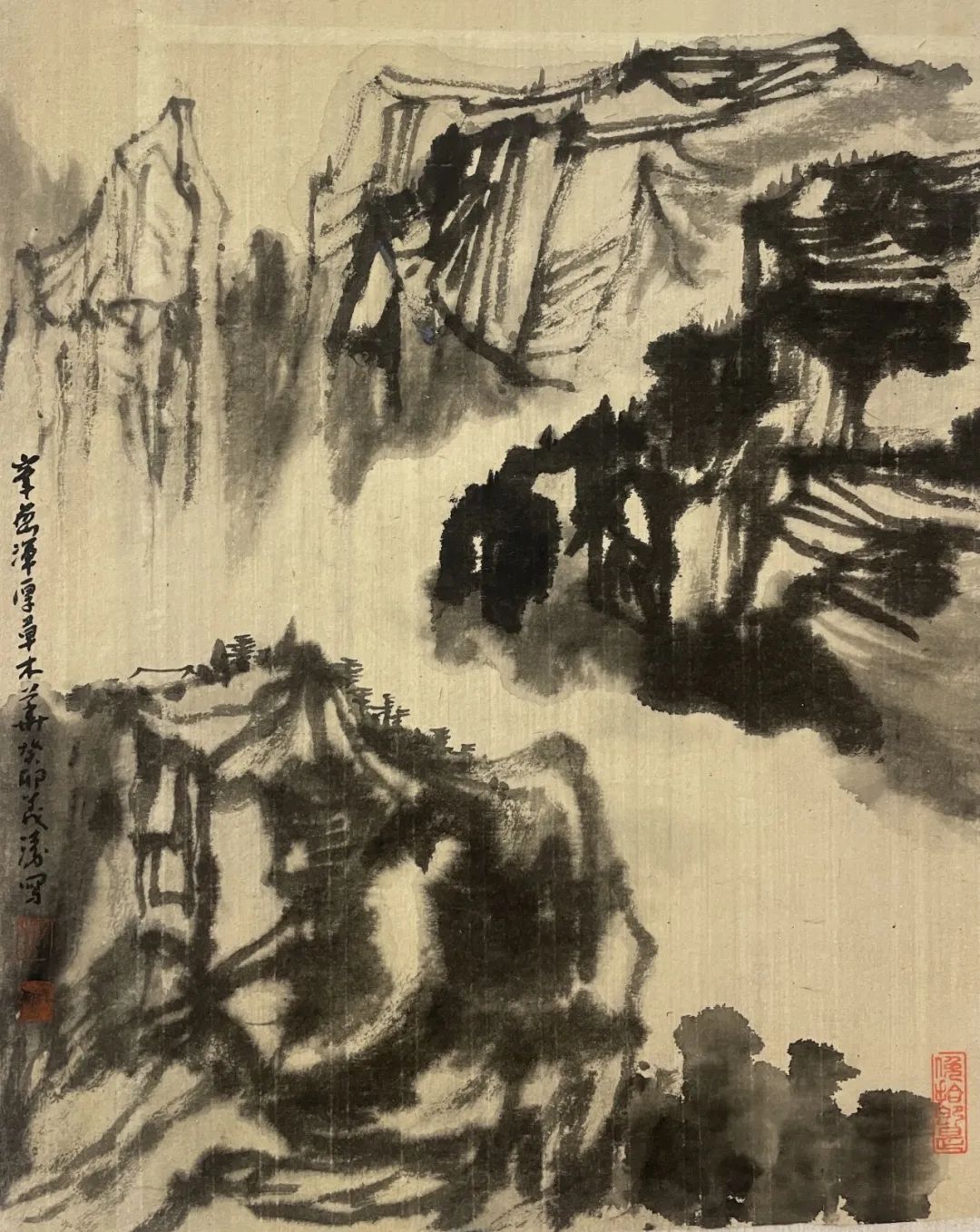

笔墨即修行:他深谙“用笔难、用墨难、用水更难”的古训,并将其视为明心见性的修行法门。作画时,他追求一种“无我”的状态——放下刻意设计的机心,让笔锋在觉知的引领下自然游走。墨的浓淡干湿、水的晕染渗透,皆非强求,而是随顺心念的流动与纸性的呼吸,在“应无所住而生其心”的禅意中,捕捉那稍纵即逝的天成之趣。每一次运笔,都是一次当下的觉照。

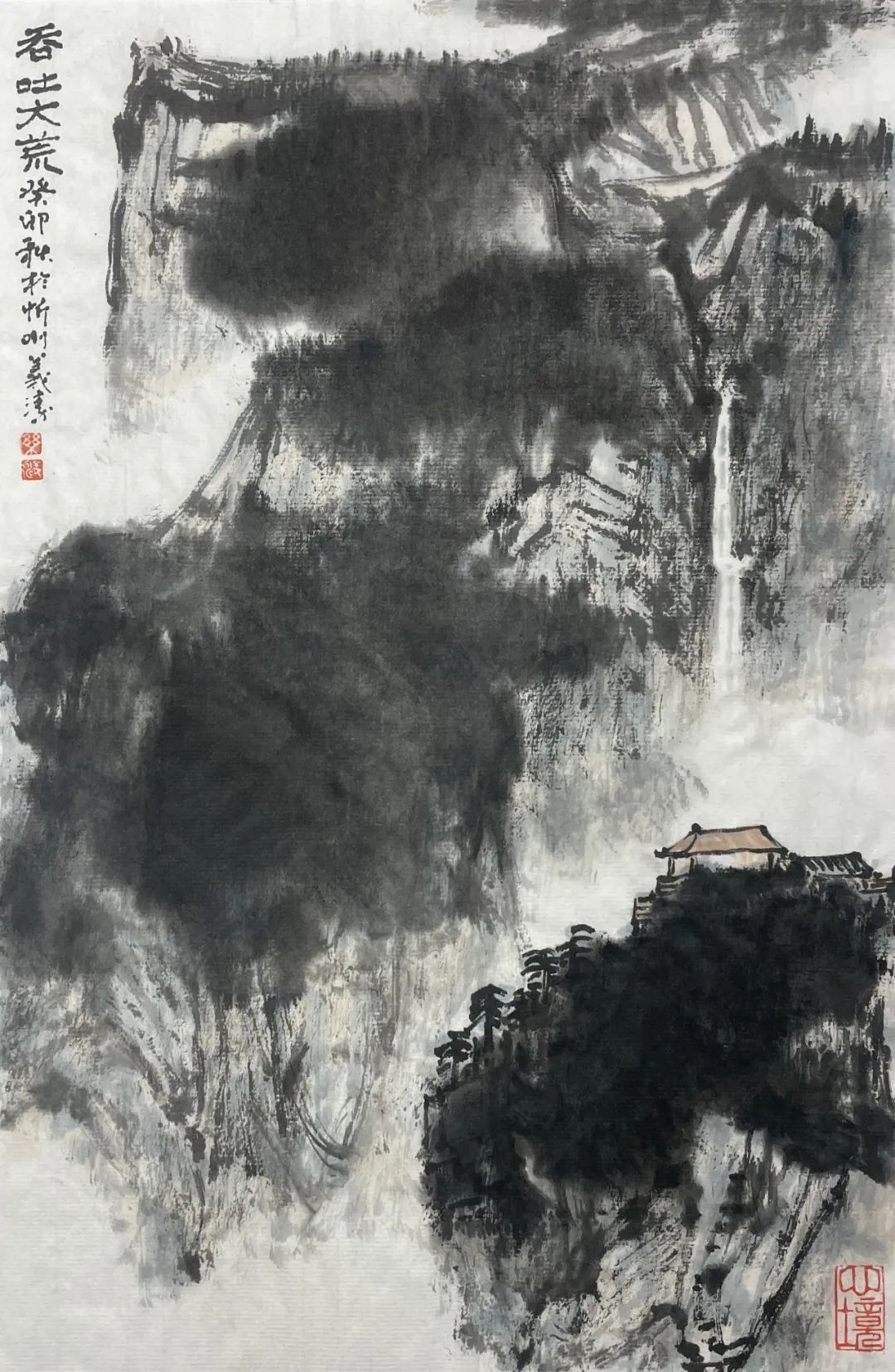

抽象中的具象:他的山水,常呈现出一种抽象化的语言倾向。山非山,水非水,而是心象的符号与情绪的轨迹。大块面的泼墨、看似随性的留白、若隐若现的线条,共同构建出超越具体物象的意境。这种“抽象”,并非脱离自然,而是对自然神韵的高度凝练与“空性”本质的视觉呈现。它指向的是山水背后的“真如”之境,是“色即是空,空即是色”的禅悟。

意境即禅境:乐义涛笔下的山水意境,本质上是禅境的视觉化。“空山不见人,但闻人语响”的幽寂,“行到水穷处,坐看云起时”的超然,“万籁此俱寂,但余钟磬音”的澄明……这些意境都超越了风景本身,指向心灵的宁静、自在与对宇宙大化的了悟。画中的“空”,并非虚无,而是容纳万有的无限可能;画中的“寂”,并非死寂,而是蕴含生机的本真状态。这正是禅宗“真空妙有”思想在画面上的生动体现。

天人合一的创作状态:“由心而写,由心而作”是他的核心创作观。这种状态,摒弃了功利目的与形式枷锁,让创作本身成为一种“天人合一”的体验。心随笔运,笔随意转,意与境谐,最终达到心、手、笔、墨、纸、自然、宇宙的浑然一体。画中的一山一水、一树一石,皆是心性在当下与造化交融的瞬间凝结,是“即心是佛”的艺术证悟。

乐义涛的山水画,是敦煌千年文脉在当代的墨色延续,是万里河山在心灵镜面上的诗意投影,更是一颗浸润禅思的匠魂在笔墨氤氲中对宇宙真谛的无声叩问。他笔下那些或浑厚苍茫、或清逸空灵的丘壑,并非刻意营造的风景,而是一个觉悟者心中本然呈现的世界图景——在那里,笔墨的痕迹即是心路的痕迹,山水的意境即是生命的禅境。这,正是其艺术穿越技法层面,直抵观者心灵深处的永恒魅力所在。

责任编辑:罗明忠