此次展览历时16天,8月16日闭幕

8月1日,由河南省文联、河南省美协主办的“梦中彩笔唯天色——王邦彦、丁云青中国画纪念展”,在河南省文联美术馆开幕。

中国美术家协会理事、河南省美术家协会驻会副主席兼秘书长 陈文利

王邦彦、丁云青夫妇是河南美术界的前辈与践行者。他们的艺术生命,恰与改革开放的澎湃浪潮同频共振,在时代的画布上,以赤子之心晕染出独有的光彩。

开幕式上,中国美术家协会副主席、河南省美术家协会主席 刘杰、中国美术家协会理事、河南省文联党组成员、副主席 李明接受王邦彦丁云青之女——国画家、儿童美术教育家王丁丁、外孙女黄雨婷捐赠二位画家的国画作品并颁发收藏证。

王邦彦(1921.3.27—2008.10.31),河北顺平人,中共党员,著名美术家、美术教育家,河南大学艺术系奠基人之一,河南省美术和美育事业的重要推动者。一、烽火淬炼的艺术初心(1938-1953)

王邦彦的艺术生命始于民族存亡之际。1938年投身抗日烽火,他以笔为枪,在太行山脉的硝烟中镌刻家国情怀;1941年入华北联合大学文艺学院美术系学习,1943 年创办《冲锋画报》。1946 年入晋察冀军区抗敌剧社美术组,发表木刻《舍衣救穷人》、连环画《一个战士的转变》等,以木刻作品鼓舞军民斗志,刀锋下跃动着"延安鲁艺"的革命美学精神。解放战争期间,他随部队转战南北,主办《兵画兵画报》,创作《舍衣救穷人》《一个战士的转变》等作品,记录时代烽火。1950年赴朝鲜战场,以战地速写讴歌英雄,荣获朝鲜“三级国旗勋章”。 这种"战地写生"的实践,更早探索了现实主义与英雄主义的结合方式。

二、学院体系中的传统再造(1953-1962)在中央美院五年的深造期间,师从齐白石、李可染、王式廓、蒋兆和、叶浅予、张仃等绘画大师;得"为祖国河山立传"的笔墨精神;悟"以形写神"的造型法则;领会"妙在似与不似之间"的东方美学真谛,融汇中西,形成独特艺术风格。

三、河南美术教育的体系构建与发展奠基(1962-1979)

1959年任教郑州艺术学院,1962年调任开封师范学院(今河南大学)艺术系副主任1963年主持编写《美术基础教学大纲》创"素描筑基、国画立魂、采风固本"三位一体模式。 文革期间坚守教学,组织师生抢救朱仙镇年画(1974),为非遗保护提供早期范式。文革期间赴兰考创作焦裕禄主题作品,开创"英模人物山水画"新体裁(1975),在政治运动冲击下维系艺术教育火种。恢复高考后主导学科重建,1978年邀请靳尚谊等名家交流,为河南美术教育发展奠定根基。

四、改革开放与中原河南美术振兴与崛起(1980-1983)

1980年调任河南省美协副主席、首任秘书长,倾力推动中原美术发展。开展采风写生运动、举办“河南省农村风俗画展览",《美术》杂志专版推介,使"河南风俗画"获得全国关注。1983年主持首届河南版画展,发扬木刻传统与创新 。1983年离休任省美协顾问,其艺术成就载入《中国当代国画家辞典》等多部权威文献。2025年8月1日,河南省文联、省美协为其举办纪念展,致敬其赤子丹心与艺术人生。

先生一生扎根人民,以画笔为时代立传,以教育为后世开蒙,其精神与作品永励来者。

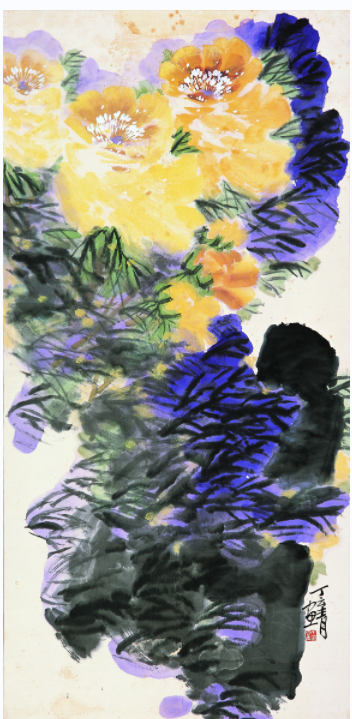

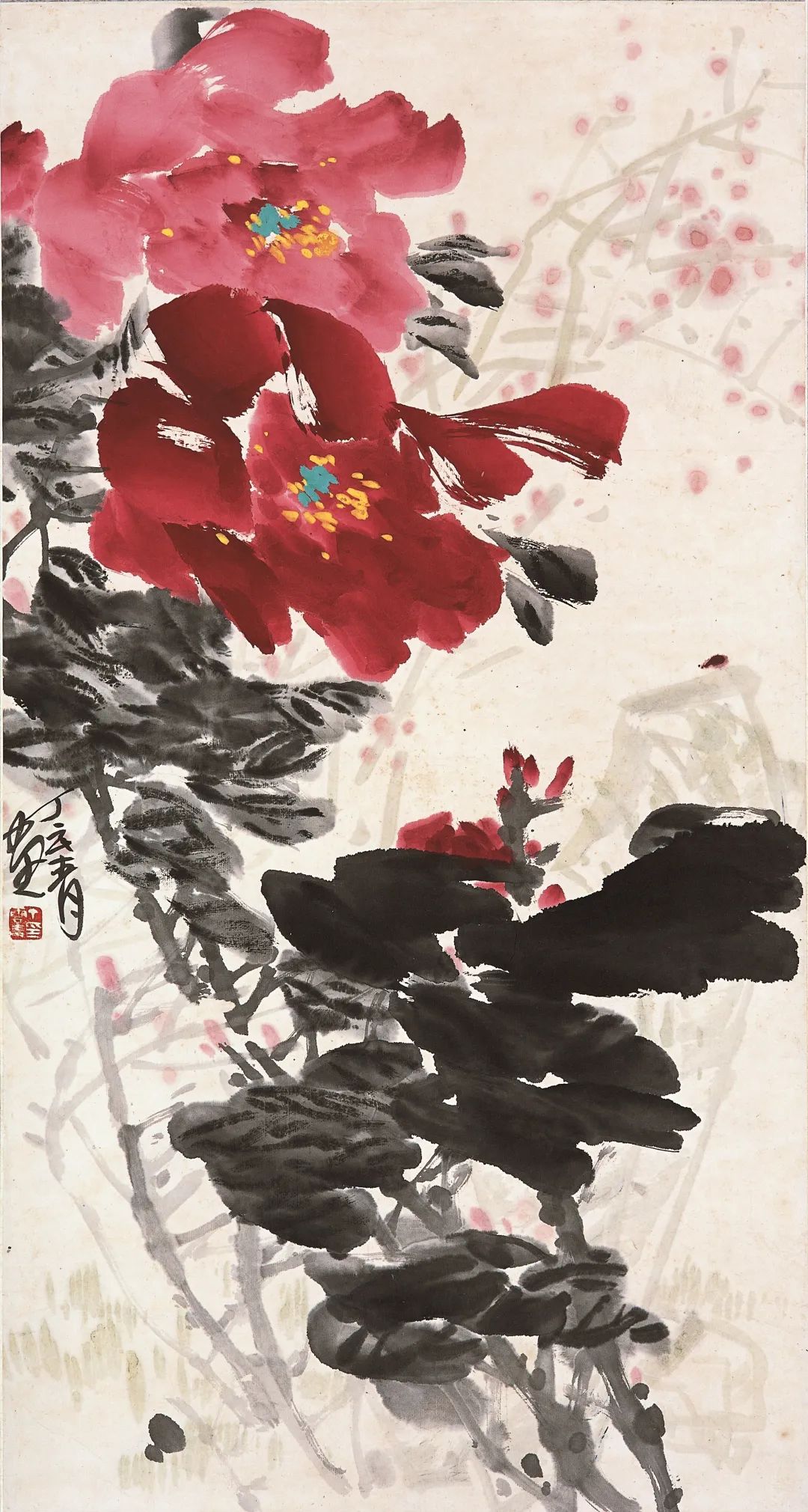

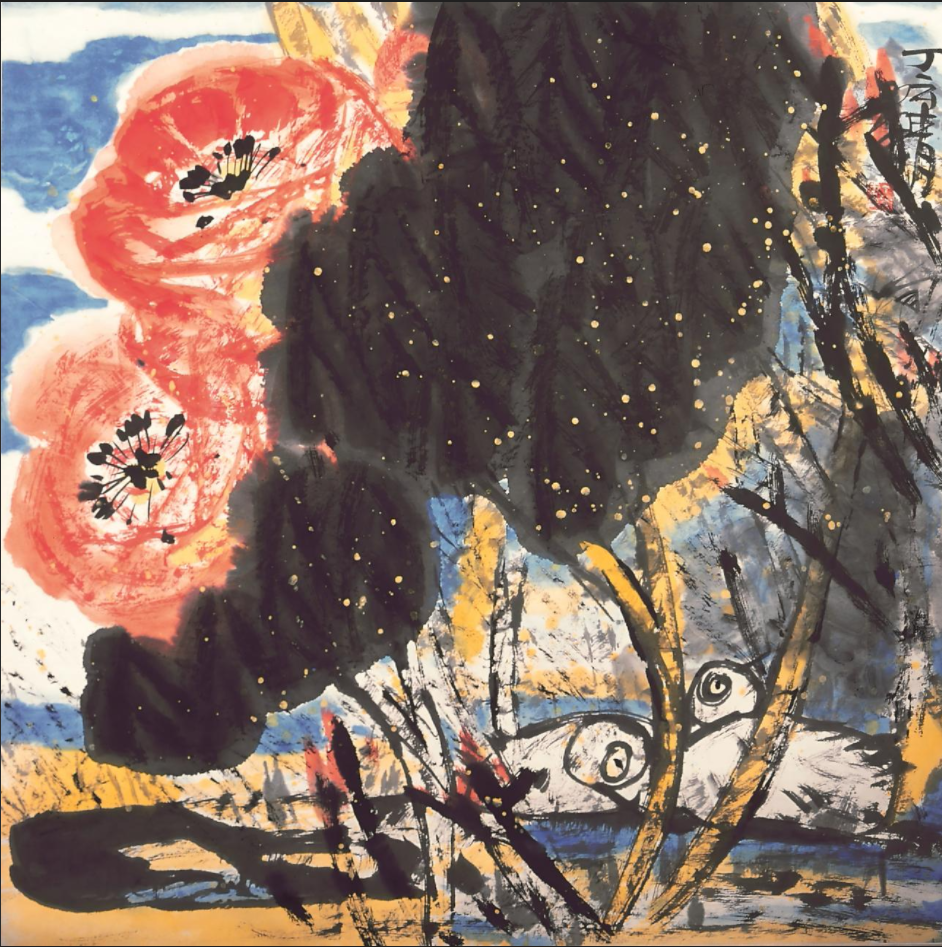

丁云青(1935.10.10—2004.8.5)的艺术,则如她笔下的牡丹一般,兼具风骨与柔情。出身河南邓州丁氏家族的她,1978年在开封创办“铁塔画室”,以开放的姿态播撒美育种子,千余幅作品远渡重洋,在英、美等十余个国家绽放东方笔墨的魅力。她画牡丹,从不落俗媚,笔酣墨饱间,是枝干如铁的劲挺,是花瓣含露的鲜活,恰似她本人——既有胸怀天地的轩昂气,又藏对生命本真的温柔凝视。1982年10月,丁云青任职于河南省群众艺术馆,国家一级美术师。1984年9月加入九三学社,任河南省妇女第七次代表大会妇联委员。1985年受聘为中国书画函授大学豫西分校特约讲师,河南大学名誉教授。1992年起连任河南省第八、第九、第十届人民代表大会代表。丁云青的绘画笔墨酣畅、色彩强烈,风格挺拔劲秀、气宇轩昂。幼年师从靳志学习书法,后师从贺志伊学习花鸟画。 作品《无题》入 选全国首届花鸟画展、《初晓》入选第八届全国美展,作品《黄牡丹》入选1984 年中国美术馆陈列展,《春长在》《红牡丹》《黄牡丹》《绿牡丹》被中国美术馆收藏, “云青牡丹”广为人知。

王邦彦、丁云青夫妇共同经历了中国画的时代转折:当传统笔墨与西方写实主义相遇,当民族审美与时代精神碰撞,如何在兼容并蓄中守住中国画的根与魂?两位前辈以“为我所用”的智慧给出了答案——不困于古今,不囿于中西,从生活的肌理中汲取灵感,让一切养分都为表达“中国人的精神”服务。这种开放式的实践,让他们的作品既有历史的纵深感,又有生活的呼吸感,至今读来仍觉鲜活有力。

王邦彦代表作

1952年在抗美援朝战场上的王邦彦

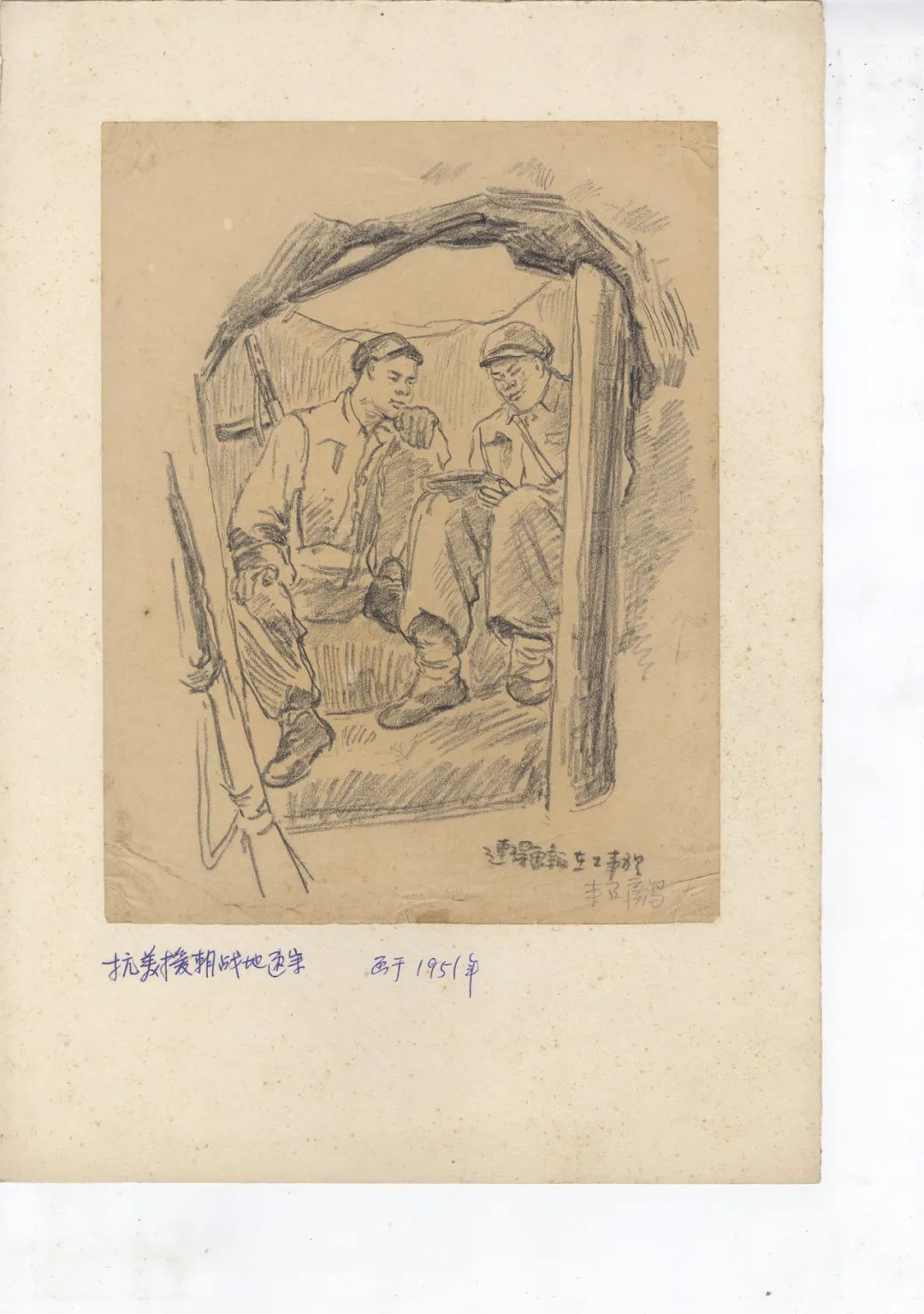

抗美援朝战地速写--《在工事里》纸本炭笔1951年 于朝鲜 邦彦写

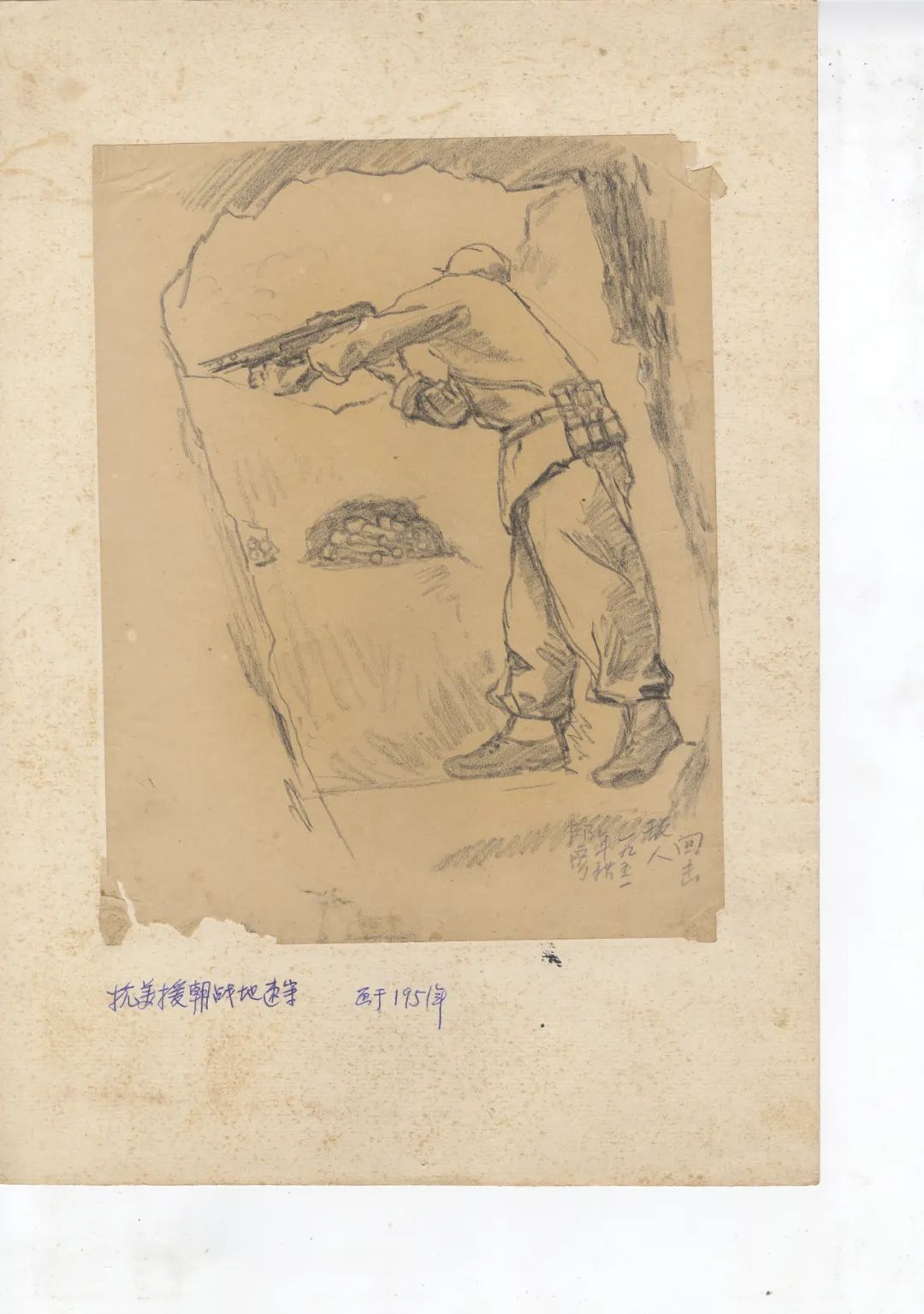

抗美援朝战地速写--《回击敌人》 纸本炭笔 题款:1951年秋 邦彦

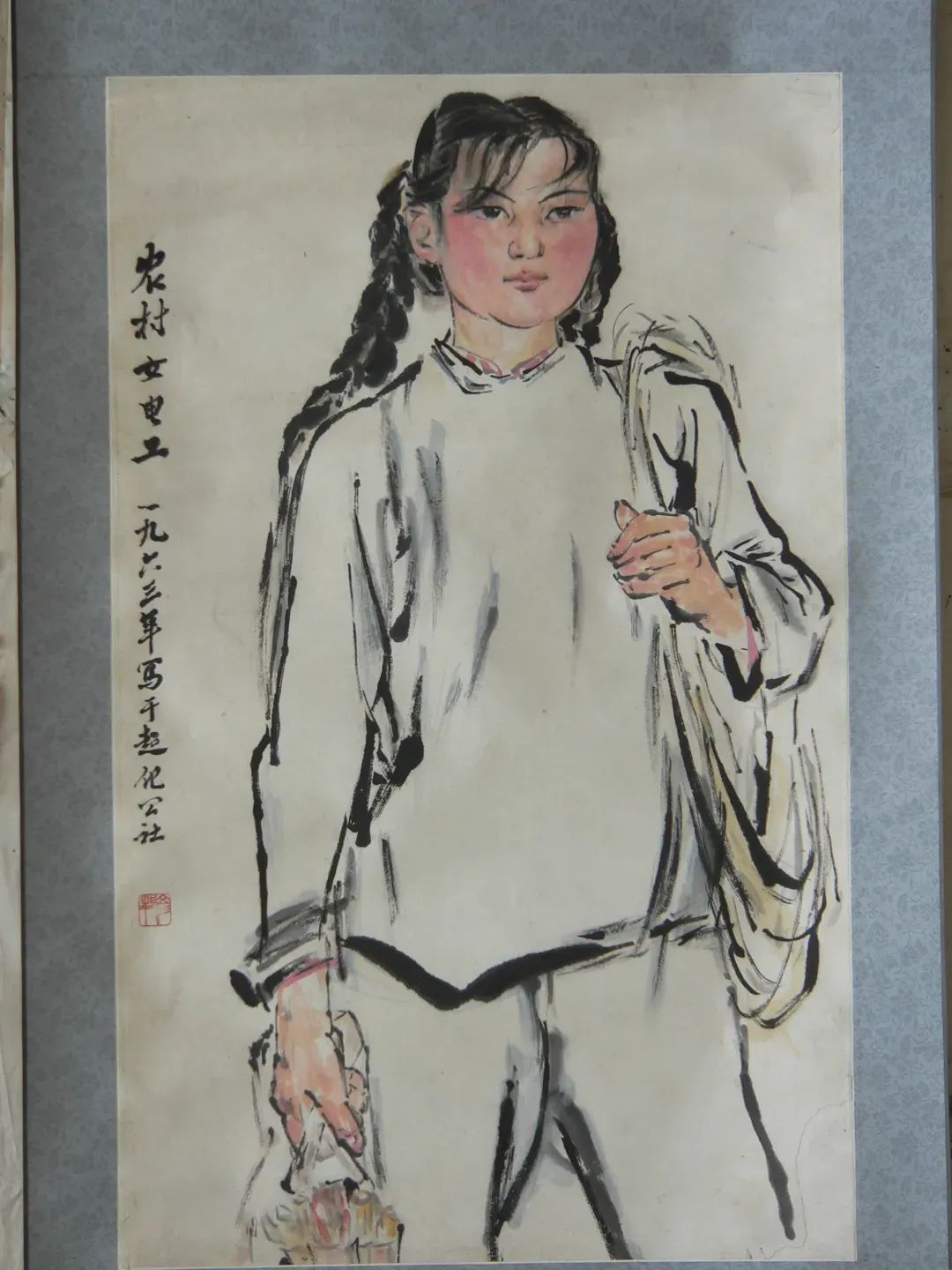

《农村女电工》 纸本水墨

1963年发表在《奔河》杂志

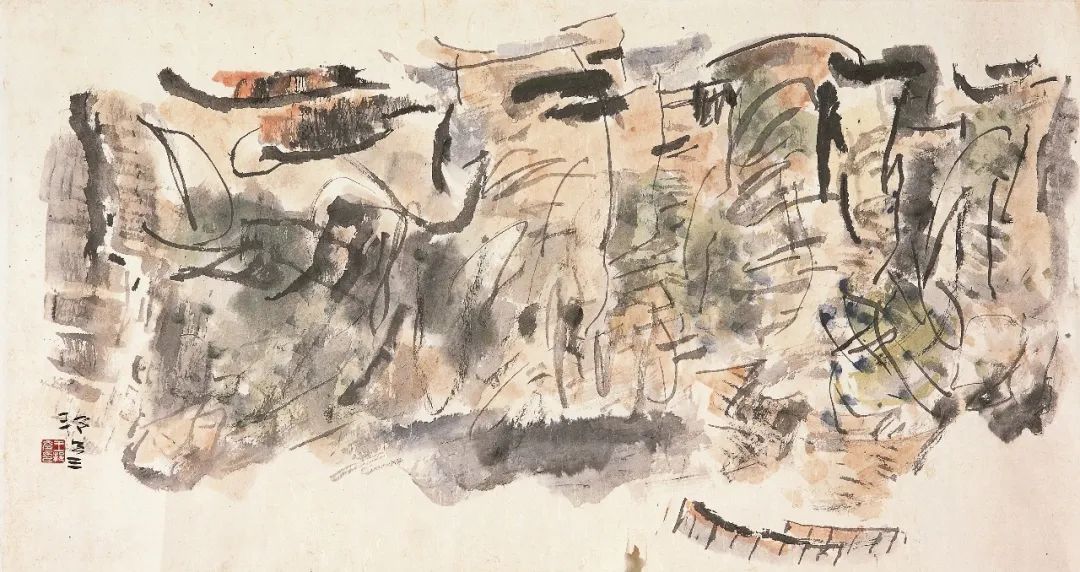

《忆太行之1》-纸本水墨142cm×76cm

2003年-题款:邦彦-钤印:王邦彦印(白文)

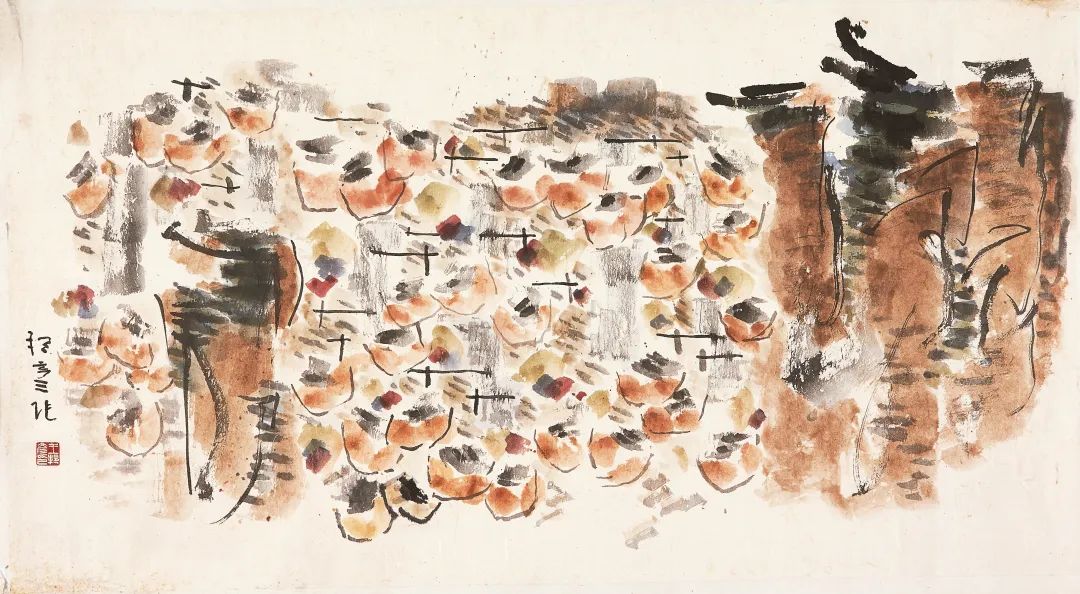

《忆太行2-柿子熟了》纸本水墨142cm×76cm

2003年-题款:邦彦作-钤印:王邦彦印(白文)

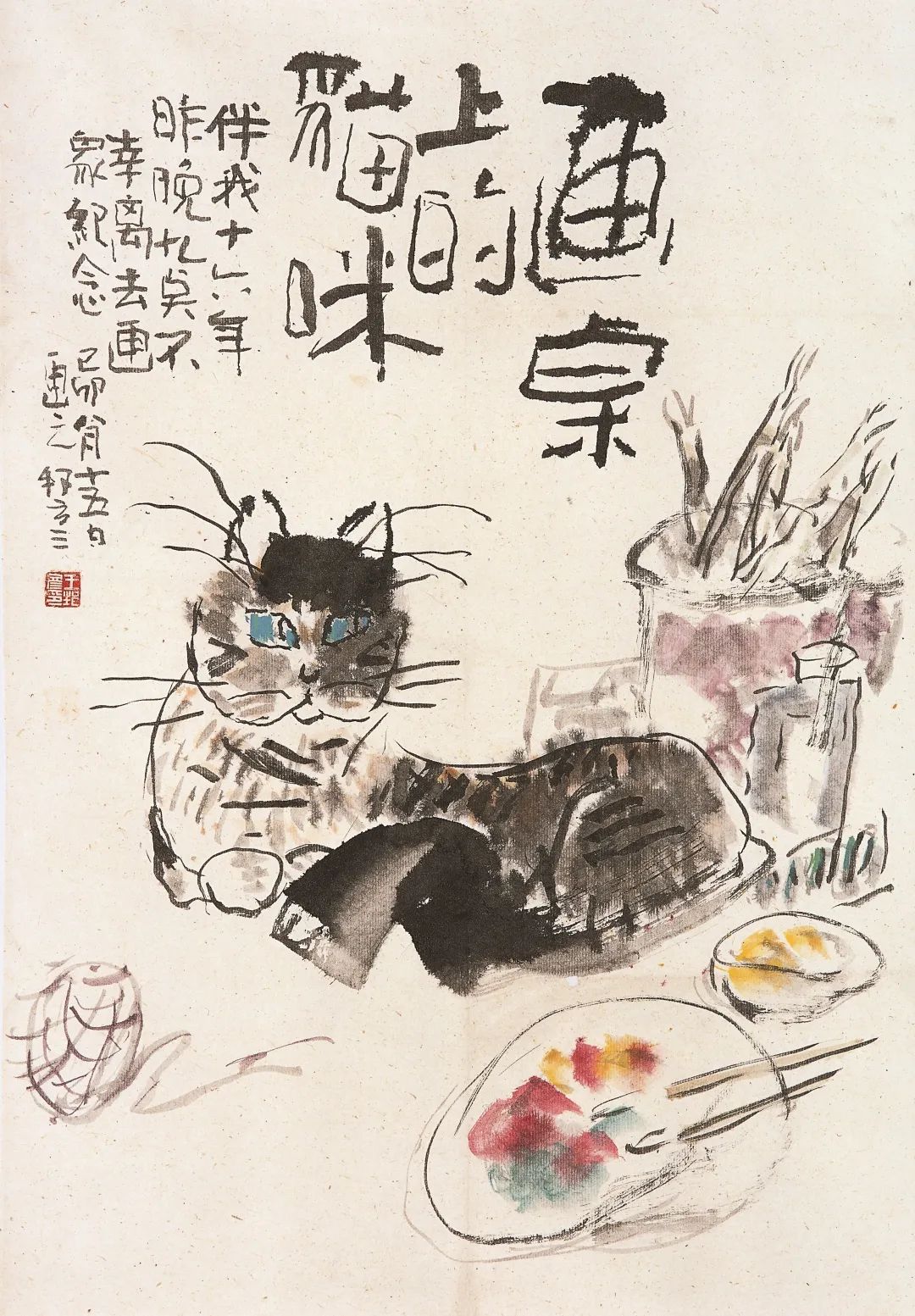

《画案上的猫咪》-纸本水墨-61cm×90cm

1999年-题款:画案上的猫咪-伴我十六年昨晚不幸离去画像纪念

乙卯八月十五日画之 邦彦-钤印:王邦彦印(白文)

《戏蝶图》 纸本水墨 66cm× 67.5cm

2001年-题款:邦彦-钤印:王邦彦印(白文)

山高水长 210cm×180cm

2019年 纸本水墨 致敬朝鲜战场上的父亲钤印:王丁丁(朱文)

斯人已去,墨香犹存。那些留在纸上的山河、花鸟、人间,是他们对艺术最执着的告白,是两颗不老心的真诚对话。当观众驻足画前,望见的不仅是笔墨的精妙,更是一份穿越时光的坚守——以彩笔追天色,以初心映时代。这是对“梦中彩笔唯天色”最好的注解。

“对我个人来说,这个展览意义重大,我也感到非常荣幸。”河南省美协驻会副主席、秘书长陈文利说,王邦彦、丁云青老师是一对在艺术道路上相互扶持、共同进步的夫妻,王老师在山水画方面天真烂漫,丁老师则在花鸟画领域独树一帜。他们不仅形成了各自独特的艺术风格,也为河南美术尤其是美育事业作出了巨大贡献。 尤其是王邦彦先生,他是河南省美协的首任秘书长,正是在一代代美术前辈的努力和引领之下,河南美术的综合实力才得以跻身全国前十,而此次展览就是对老一辈艺术家的告慰。”

丁云青代表作

焦骨牡丹 纸本水墨135cm×68cm

1988年题款:焦骨缘出无媚态梳妆愿为知己开长安姐妹若相问宁立枝头何用猜

丁云青画 钤印:雲青(白文)

《无邪》纸本水墨63cm×136cm. 1990年-题款:丁云青画-钤印:丁雲青印(白文)

《崑山夜光》65cm×65cm -1992年-题款:丁芸青画-钤印:雲青(朱文)

《富贵花》纸本水墨48cm×89cm 题款:丁云青画 钤印:丁云青印(白文)

《眠》68.5cm×68.5cm-年-题款: 丁云青画-钤印:丁雲青印(白文)

此次展览历时16天,8月16日闭幕。

责任编辑:罗明忠

- 颗粒艺术公益展演【學堂杯】中国青少年沙画展演颁

- 梦中彩笔唯天色 王邦彦、丁云青中国画纪念展开幕

- 艺术IP【奈美兔】斩获2025红点设计奖,以“YES OR NO”

- 弘艺丰2025(北京)春季艺术品拍卖会稳健落槌,圆满