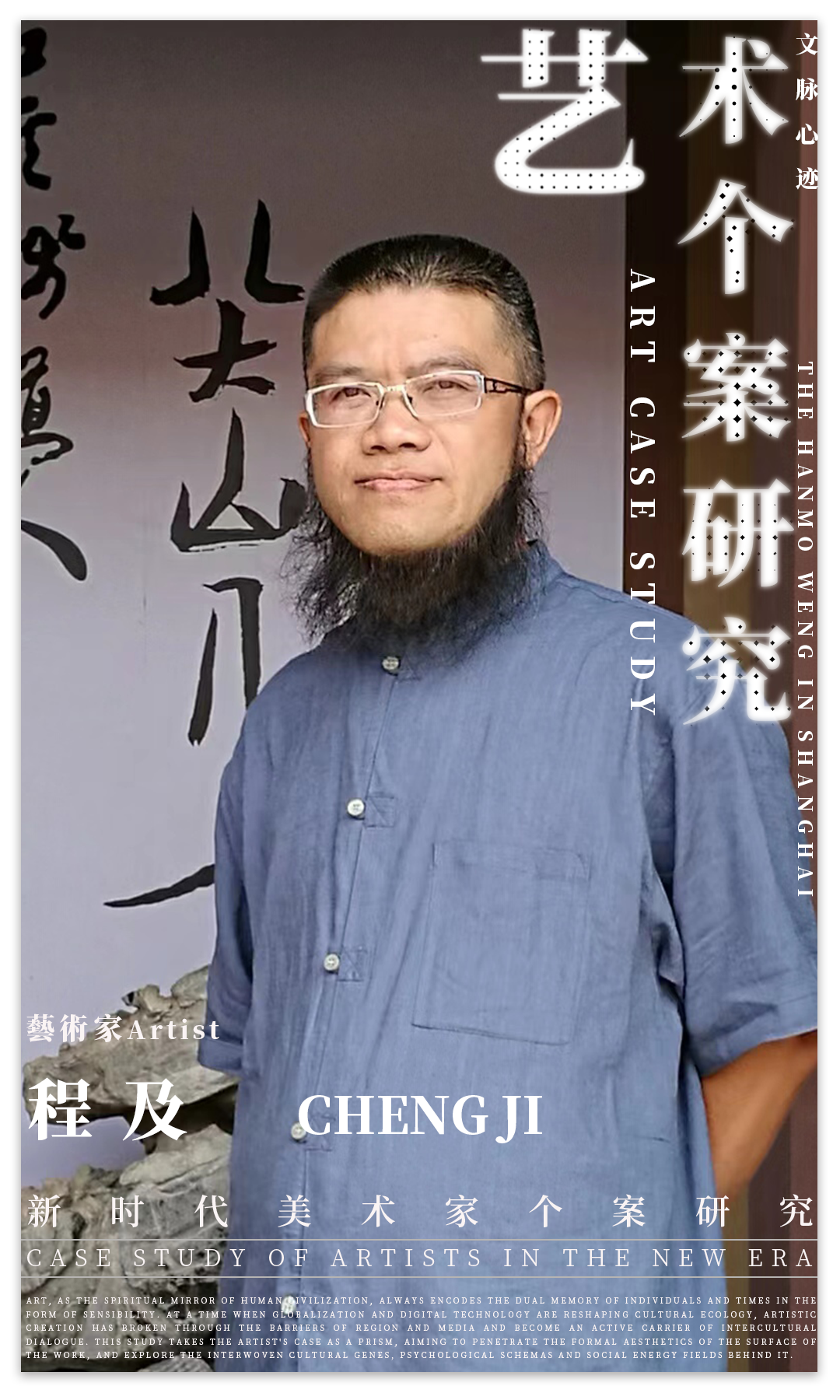

艺术个案研究 | 程及:“文脉心迹” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

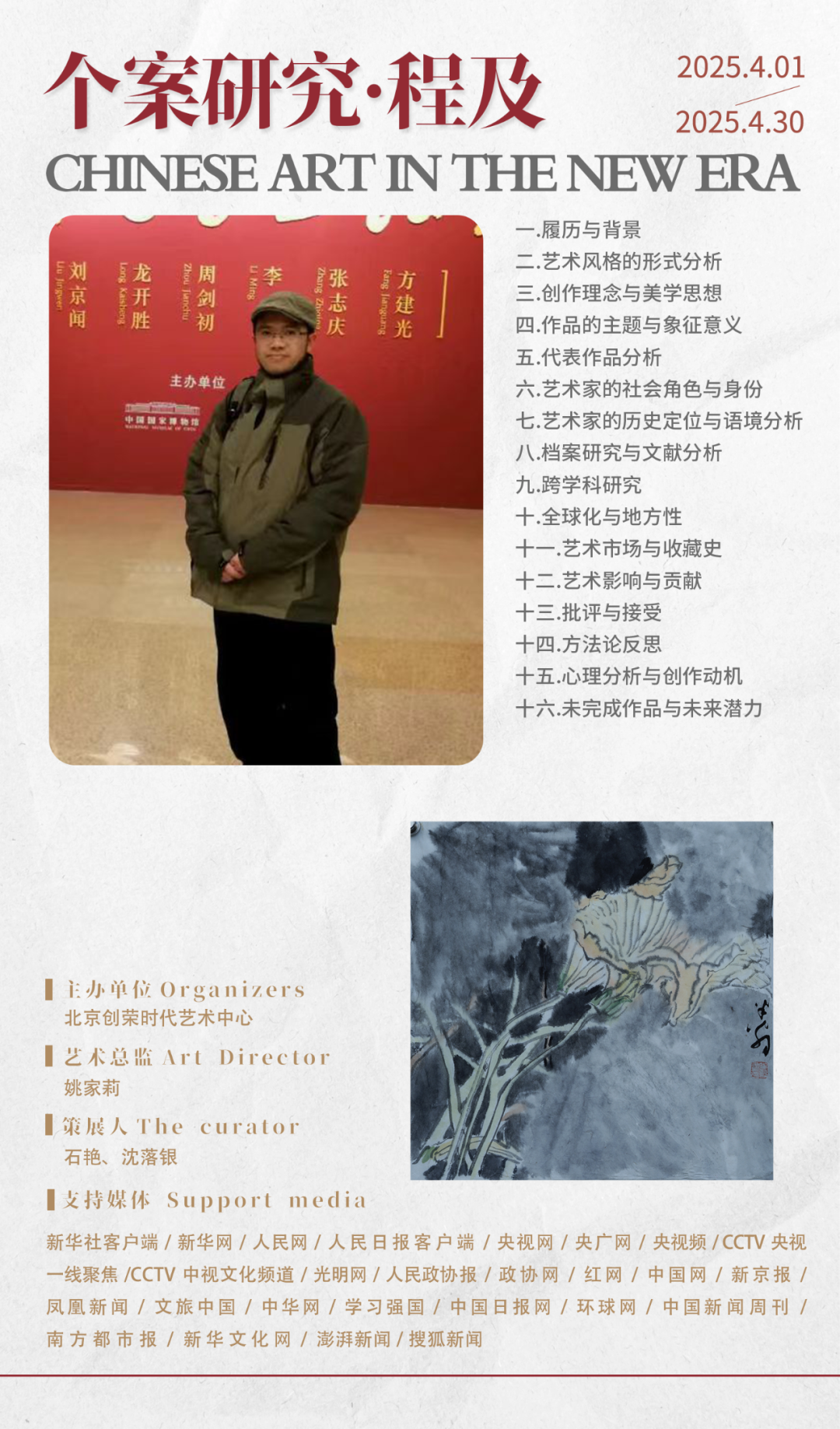

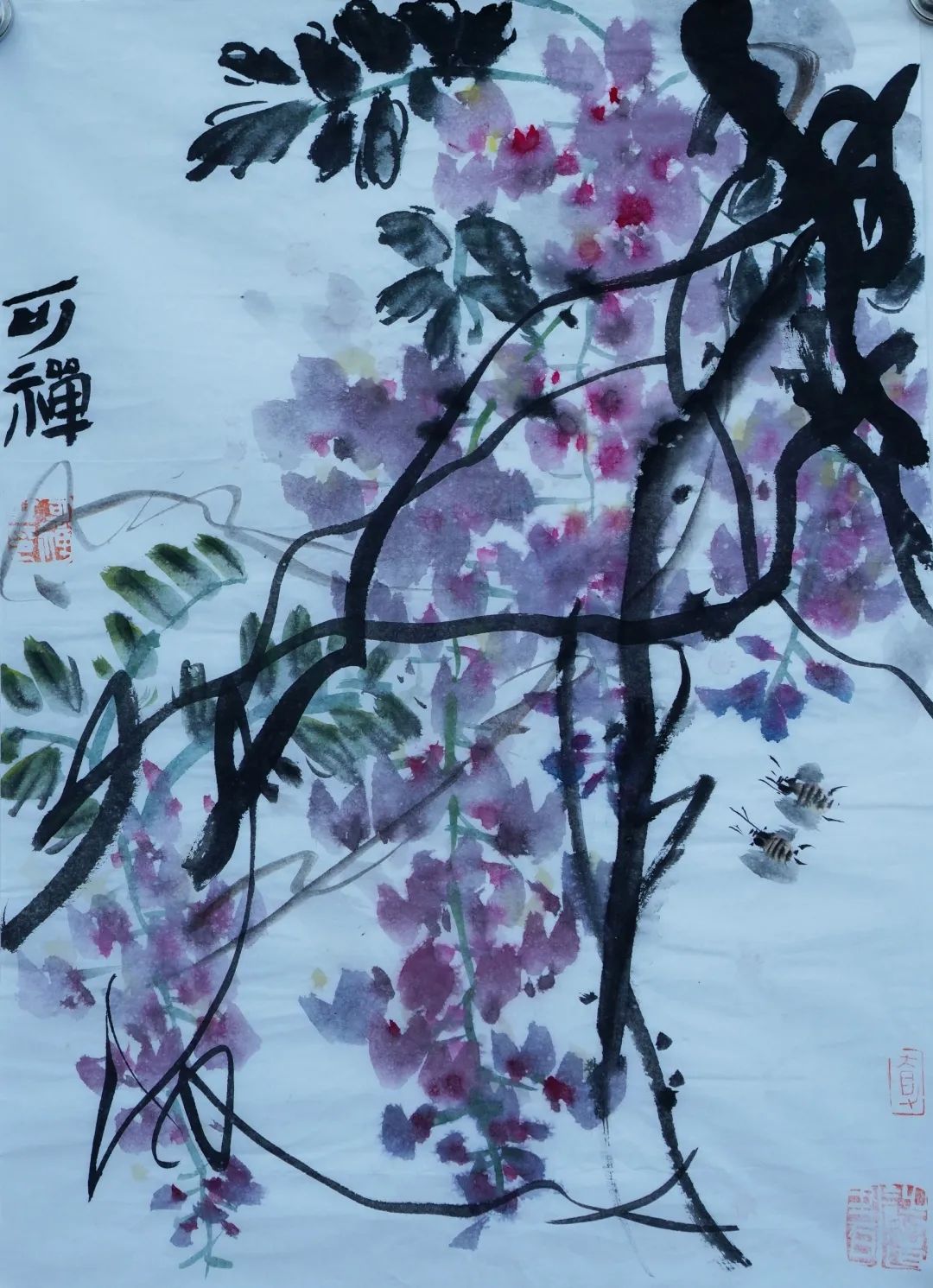

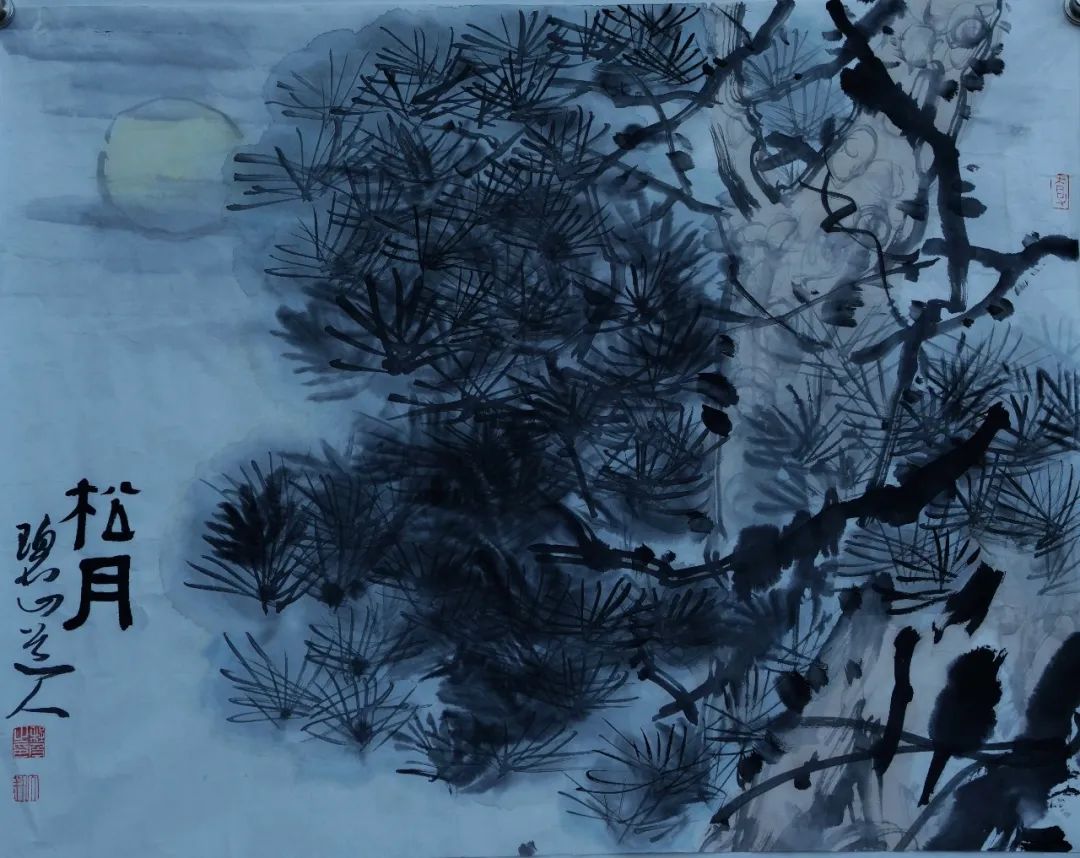

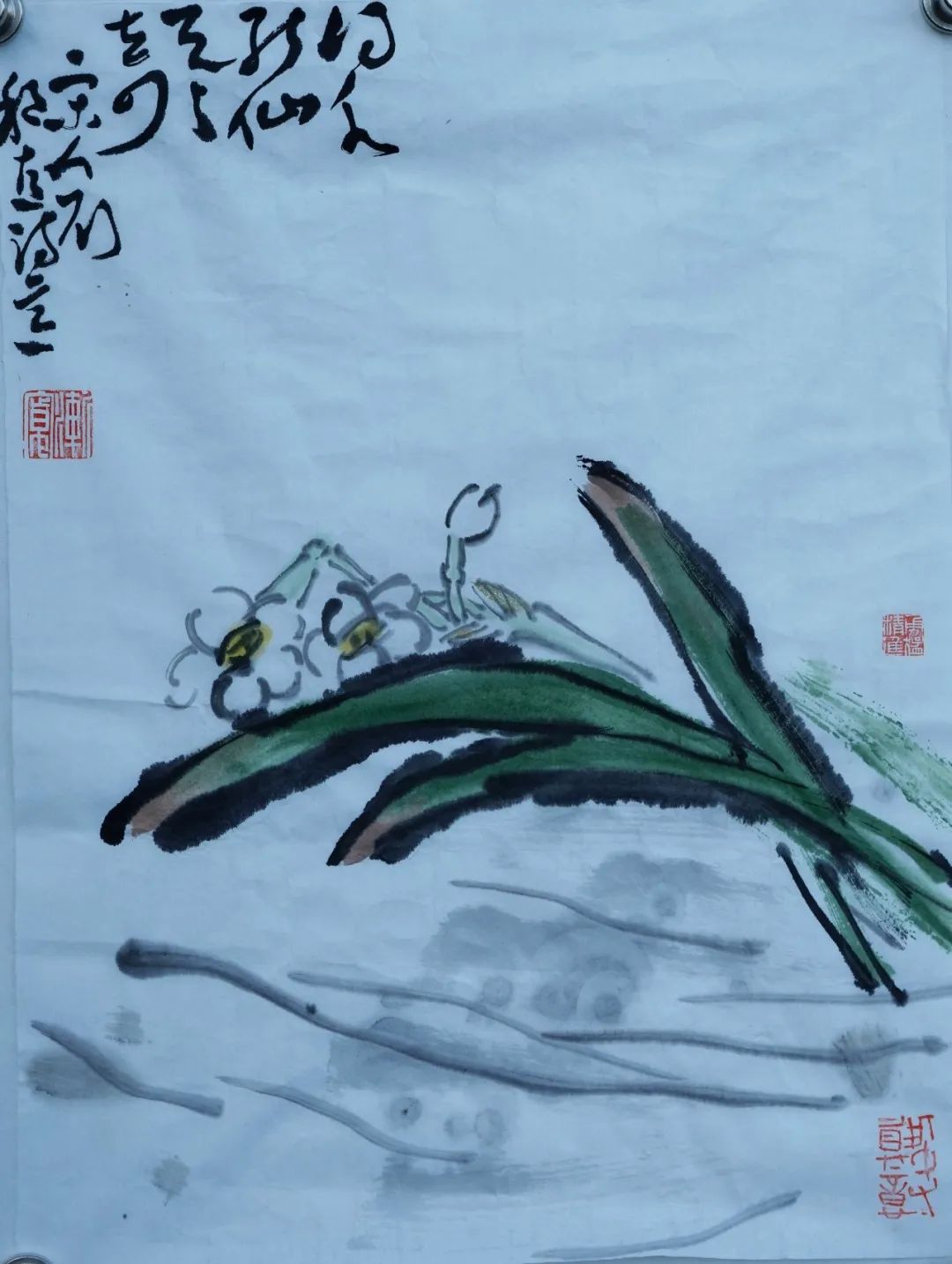

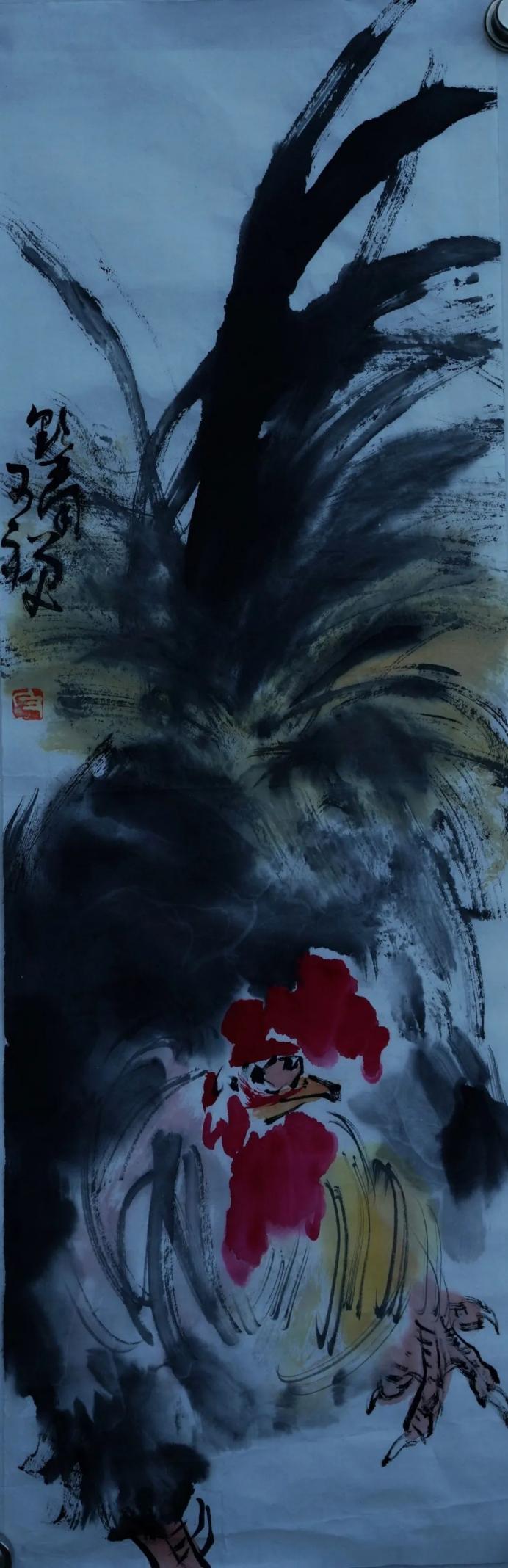

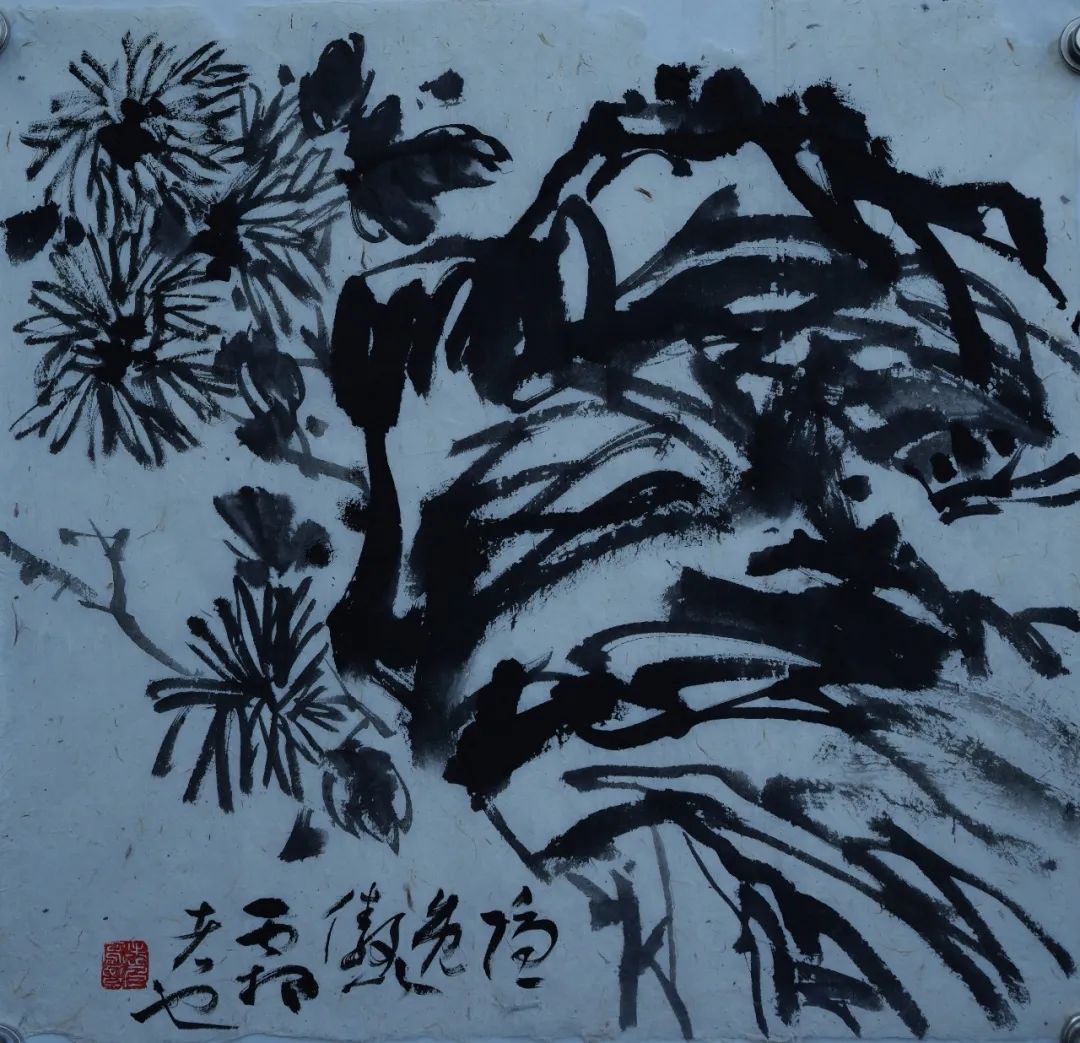

可禅,本名程及,号半翁,别署野藤山民、草间吟客。生于黔南山野。毕业于贵州大学艺术学院。先后结业于中国人民大学画院易峰花鸟画课题班、中国美术家协会“第六届西部少数民族青年美术家高研班”等。中国画作品曾获2015年全国中国画作品展“优秀奖”(唯一奖项)。

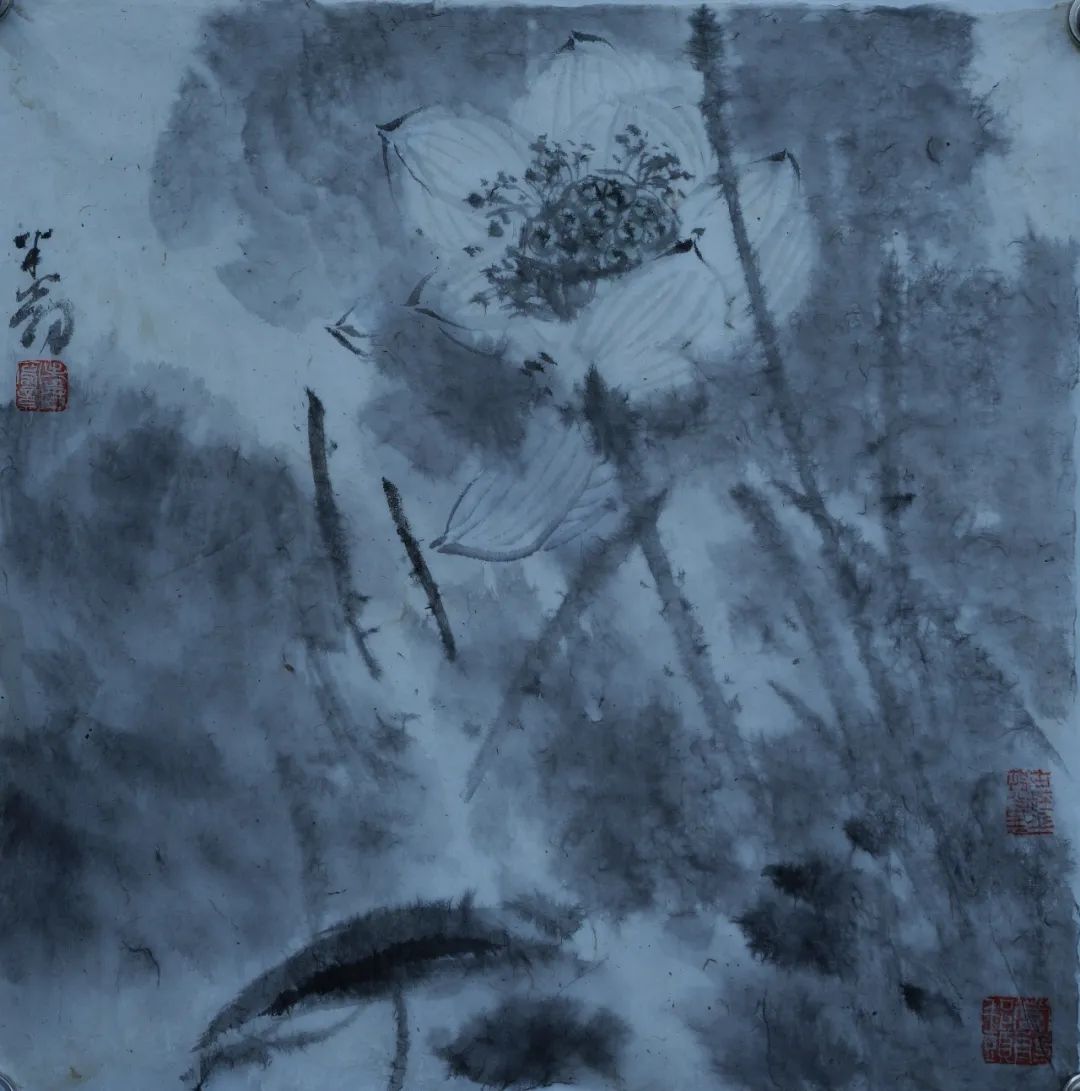

你发来的短文,刚看到了。嗯,还是你。非常感动,因为你写的是你自己啊,把你自己的感悟和经历、还有当下对绘画的理解都写出来了,是最真实的,“不着相”就好,你能反映本真的自己,和你的画一样,画的这种单纯、这种直率、这种没有遮掩,一笔一墨中,没有任何浮夸的东西,完全是写自己内心的世界。做学问就得踏踏实实。

当下好多浮夸的东西太多,能安下心来追求自己内心的人不是很多了。好多都忙于这样,或迫于那样,功利心过重,能像你这样静下心来寻求自己内心的东西,如是不改,着实让人感动!画画是一个漫长的过程。我们何以能坚守自己的内心,不外求,要内化,学识涵养很重要,你在这方面做的非常好,于诗、书、画、印诸方面,还有文学修养方面都比当下好多同龄人好的多了。这种觉悟恰恰是成就你以后成为一个有学识、有修养的画家的必要条件!真心祝福你,能把心安顿下来,踏实不忙乱。

这是一种幸运!只有这样才可能更好,要让心清澈、明亮起来。为期两年的驻村第一书记诸多不易!但我们还是要坚持绘画啊,并以真诚为底色,那是余生寄养我们内心的一个真正的安处吧,有了这个寄养和安处,让我们的这种修为变得更好!你的这种心境,是我非常喜欢的。对,你的画和你的人一样,取法、格调高,不落俗套,能在传统中不断汲取营养,点点滴滴,就这样走。成大器者必须如此,不急不躁、厚积薄发。你一直在滋养着自己。这种滋养,一定会有成就……

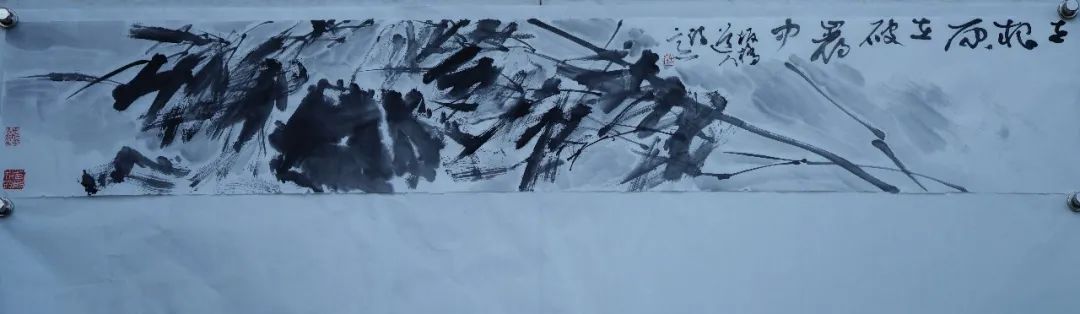

你是优秀的,这让我想起天池道人徐渭。其青少年时期就已涉足多方面的学习。这种博采,为他以后兼通多种艺术门类打下了很好的基础。你也是这样沉淀自己,好古而读书。多读书是我们最好的修行办法,惟如此,我们才能走近古人、解读经典。历代先哲大师能留下来的都堪称经典。要多在经典中陶冶性情,这在艺术上对你后续发力是大有裨益的。创新不容易,千万不要动辄妄谈创新!一定要虚静、以古为徒、汲古才能为新。入古要有心,并符合当代人的思考。

符合当代人对生命、自然的感悟,又有我们自己的新的绘画语言。意要大写,你画风审美趣尚、习画路径和徐渭颇有相似之处,即先期博观,触类而后旁通,草书入画,最终写自己性情的东西。你亦善学,能坐“冷板凳”,有别于当下好多年轻的画家,他们就单一。因为过于功利的心态,导致画画就是画画,没有广采其他艺术门类,这是很可怕的。现在好多年轻艺术家就这样啊。各方面都不肯求精进,这就造成他们绘画语言上的种种单薄、肤浅,缺乏意境韵味。祝贺你,能这样领悟,在各种艺术门类上旁通。你的绘画风格也是为性情所致,留下属于自己的心迹,难能可贵!

不激不厉,便能风规自远。

——易峰(中国画学会理事,荣宝斋画院教授,荣宝斋画院明,清文人画研究专题工作室导师,中国人民大学画院教授,中国美术家协会会员;中国工笔画学会会员,中国民主促进会会员,北京大学访问学者;中国艺术家生态文化工作委员会委员。)

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025