艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

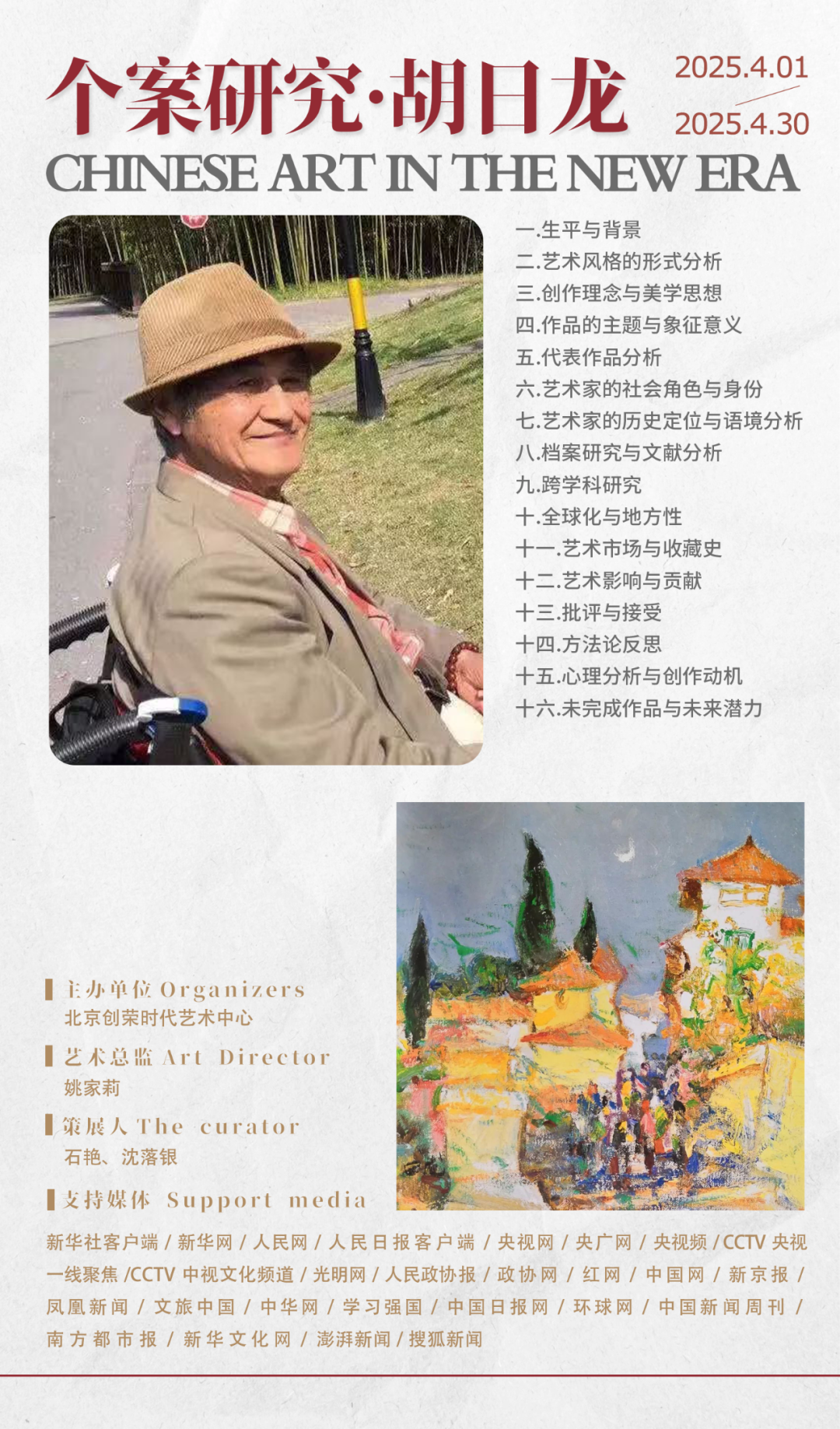

胡日龙,浙江宁波大榭乡人。毕业于上海行知艺校、浙江美术学院(现中国美院),师承颜文樑、潘天寿、倪贻德、胡善余、曹思明、于长拱、肖峰等名家。曾筹建上海美术教育研究会。先后任职温州六中教师,嘉兴南湖纪念馆,上海外国语学院附中教师、兼课大学部,上海轻工业高等专科学校美术系(现上海应用技术大学艺术设计学院)绘画教研室主任,中国美术学院上海设计分院兼职教授。作品先后在上海、温州、宁波、嘉兴、日本举办十余次个展,并参加美国、新加坡等地联展。代表作品有《王孝和》《东方曙光》《忆家史》《清贫的牡丹》《早安上海》《摇篮曲》《荷塘系列》等。出版有《未来画家系列丛书(水粉画)》、《世界童话连环画》等少儿读物、《胡曰龙画集》、《风中行者·胡曰龙绘画艺术》等。

遇见胡曰龙老师

顾盛庆/文

遇见胡老师是这生最美好的事。13岁那年,一个初秋的傍晚,风很小,河水静静地流淌着,空气中弥漫着桂花的幽香。晚饭后,我带着无限的憧憬去姑父家见一个老师。怀着紧张又兴奋的心情沿着河小跑了十分钟,我来到了姑父家,朝着院门里一望,只见一位气质儒雅英俊的中年男人和姑父面对面坐着,正在一起观赏园中的盆景。见到我来了,姑父介绍道:“这是美院毕业的胡老师,画油画的,以后多向胡老师请教,你画的画带来了让胡老师看看。” 我赶紧从背后的绿色画夹中拿出了好多张临摹的画,有穿着蓝印花布拿着茶壶的阿庆嫂画像,有上山打虎的杨子荣画像,有跃马扬鞭的李向阳画像,还有伟人的头像。

胡老师很认真地一页一页看着,深邃的眼晴严肃而又慈祥,他用宁波腔的普通话说道:“小顾啊,你画得很勤奋很认真,有造型能力,但是你临摹的画整体不够强,比如这张前后关系不够好...” 然后胡老师从他的黑色皮画夹中拿出纸笔,就着桌上的碗瓶和黄色菊花给我做了静物写生的示范。他一边画一边讲解怎样打轮廓,怎样构图,怎样透视等等等等。我聚精会神地听着,不敢发声,不时嗯嗯。时光和河水一般静静地流淌着,不知不觉地夜幕已经降临。临别时,胡老师给了我一张小纸条,上面写着他家的地址,嘱咐道:“慢慢来,不要气馁,要坚持下去。你回去继续画,过段时间到我家里来,我再帮你看看。”和胡老师的第一次相遇很短,却又很长,也就是这样一个傍晚在一个傻愣愣的小学生脑海里留下了永生美好的回忆。

牢记着胡老师那天傍晚的讲解,不时琢磨着他的笔划,我回家尝试着画了一些素描和静物。一个星期后,还是背着军绿色的小画夹,我摸着找到了胡老师寓所兼画室的门牌号。我有些忐忑不安,整理了一下背上的画夹,在木门上轻轻地敲了两下。老木门嘎吱地开了,迎接我的胡老师面带微笑,身穿藏青色的风衣工作服,说道:“小顾你来了。”话不多,却让人倍感亲切,我紧张的心顿时释然。进入画室,一股油彩的香味扑面而来,顿时映入眼帘的是满墙挂着的各类油画,有风景,有静物,有人物,令我激动万分。胡老师的画构图清晰而不失层次,色调厚重而不失雅致,笔触浓郁而不失流畅,让人久久不能移目。而泛黄墙边的柜子上,高高低低地摆放着各种静物道具和花卉盆栽,朴素典雅,错落有致,让人顿生写生的愿望。我拿出了在家作的画,胡老师一页页认真地看着,开始了讲解... 从此,在胡老师的耐心启蒙和热心引领下,我开始了日复一日,却总又充满期盼的艺术人生。到胡老师家的日子时而阳光明媚,时而风雨交加,到胡老师家的路时而花香扑鼻,时而泥泞不堪,可不变的是我激动的心情和急迫的脚步。在胡老师的画室我不仅得到了画技的快速提高,为今后考入美院奠定了扎实的基础,我的脑海里也时常浮现胡老师全家温馨的合影,想念在胡老师家小憩的木床,师母邹老师亲手做的清甜小食,给我家人般的温暖和前进的动力。

我在胡老师画室的美好回忆或许与胡老师自身学艺的经历有着密不可分的联系。1949年上海解放前夕,正在邻家听收音机的胡曰龙忽然听到一个“艺风画室”招艺徒的广告。画室闻名沪上,位于不远的海宁路乍浦路路口。成功通过录取考试后,14岁的胡曰龙住进了画室,从此开始了曲折辗转而又绚烂缤纷的艺术生涯。胡曰龙清楚地记得他第一次来到画室时,被墙上的那幅梅兰芳画像深深吸引,五十公尺的尺寸,笔触流畅,非常松。画室的主人是费伯夷先生,他早年留学东洋习西画,回国后致力发展中国绘画。费先生语重心长地对胡曰龙说:“我想培养一批人才,把我所学的艺术知识都教授给他们,因而我的收费比上海哪家画室都低。”作为包吃包住的学徒,胡曰龙负责在收费学生来上课之前摆放石膏像和画架。虽是杂活,却也十分讲究,胡曰龙在费先生的耐心指导下慢慢提升了审美。费先生上课时,胡曰龙也和大家一起画,听他系统讲解如何发现美和如何使用独到的艺术处理方式,“画得要像,但也切忌一模一样,要有自己的艺术处理。”下午打扫空余的时间,胡曰龙也在不断临摹大师的画,不知不觉中竟比那些收费学生的画画时间还多些,快速熟练掌握了素描和水彩。那时胡曰龙的画风简洁大气,不受拘束,“所谓的,好的老师,会让学生把天性发挥出来”。更令胡曰龙终身受益是,费先生还在空闲时细心引导他学习英文,让他短短半年已能阅读《天方夜谭》。

随着时代的变迁,费先生前去香港,艺风画室人去楼空,胡曰龙的学艺之路也戛然而止,令他感到十分失落。在经历了擦皮鞋、卖棒冰、送报纸的生计后,绘画仍让胡曰龙魂牵梦萦,他决定报考梦想中的“上海行知艺术学校”。由于解放前后教育体制的不同,胡曰龙几经波折,重读初中,终于在1954年考入艺校。可遗憾的是,这时它已变为“上海市艺术师范学校”,不是一所纯粹的艺术学校了。更是在一年后被撤销,并入“上海第一师范学校”(现上海师范大学),把艺术生作为普通师范生培养。这让胡曰龙感到离绘画艺术梦越来越远,愈加想念在“艺风画室”的时光。所幸有原行知艺校朱怀新老师的任教,虽然美术课骤减,胡曰龙常在她的指导下挤出课外时间去写生。朱怀新老师先后在苏州美专(现南京艺术学院)、杭州国立艺专(现中国美术学院)、国立中央大学等高校学习绘画,师从颜文樑、林风眠等。 她的先生俞云阶也同在艺术院校求学任教,是著名的油画家。1957年毕业后,原本按规定要去小学任教的胡曰龙在恩师的鼓励下参加了“中央美术学院华东分院”(现中国美术学院)的招生考试。急切追求艺术梦的胡曰龙非常忐忑不安,又逢“整风反右”运动的高峰,他熬过了漫长的暑假,终于在年底收到了梦寐以求的油画系录取通知书。而此时,华东分院也改组成了“浙江美术学院”。

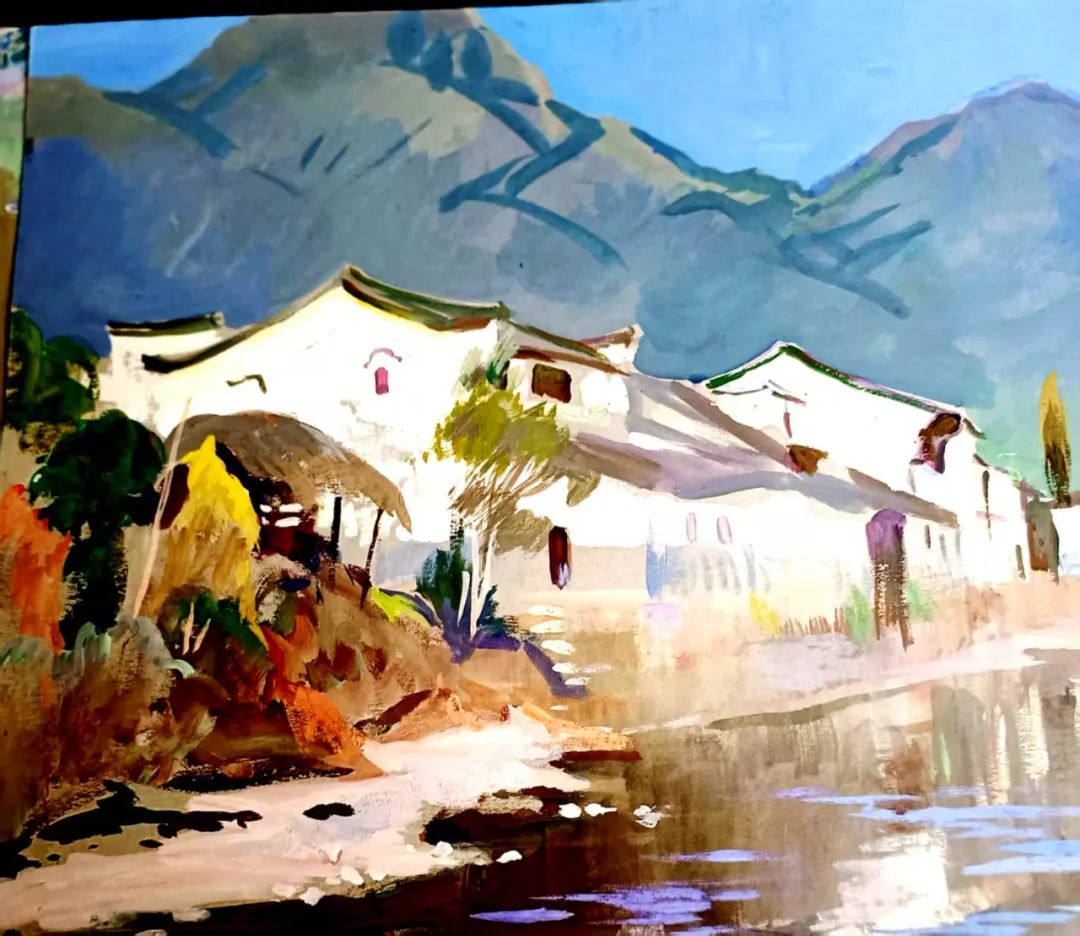

《三亚写生NO.2》30X40cm水粉

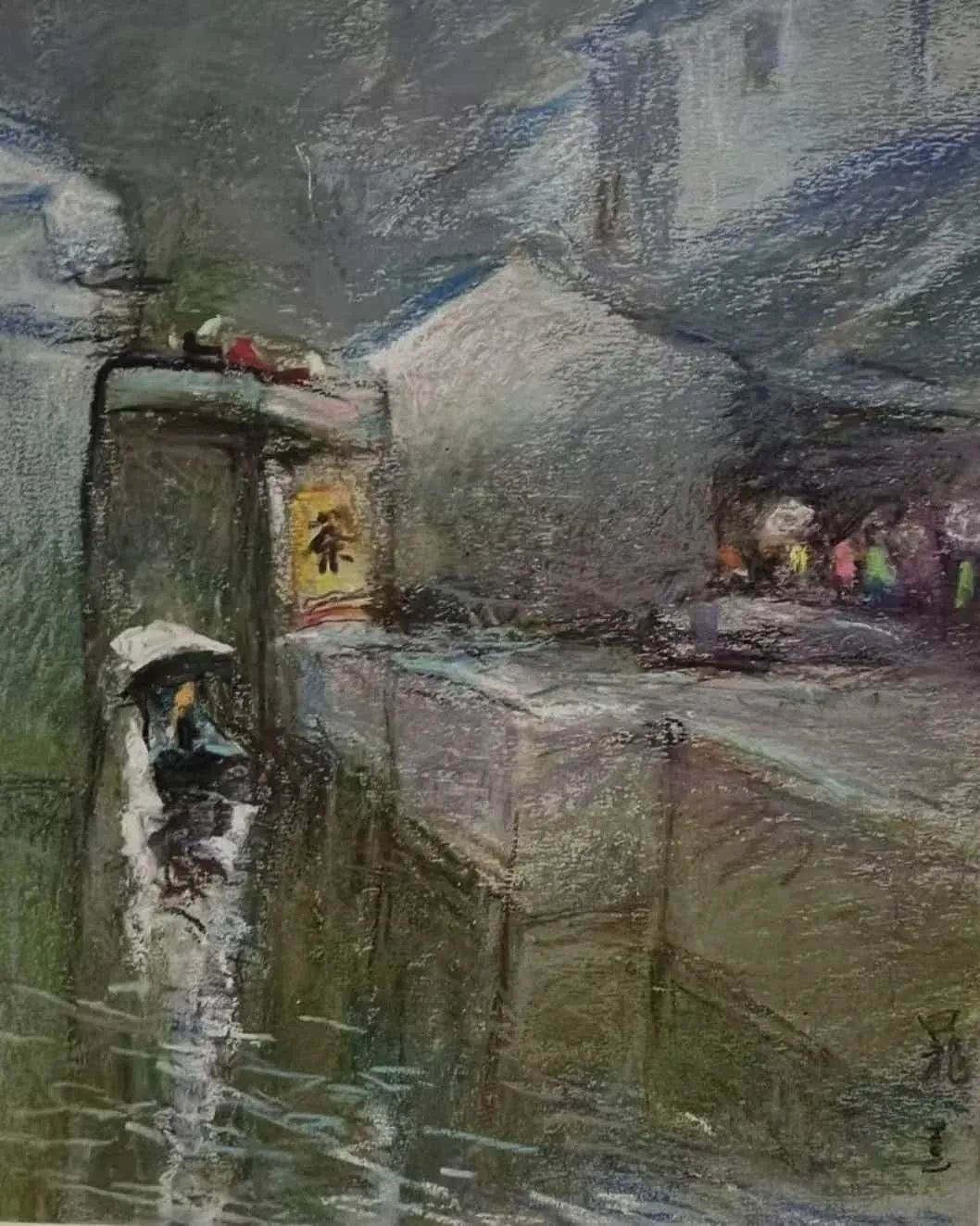

《小镇雨濛濛》40X55cm水粉

终于盼到上课的胡曰龙非常幸运地被分到胡善余教授、曹思明讲师和于长拱老师的班上,学习到了不同的绘画理论与技巧。胡善余先生师从林风眠,后留学法国。他的色彩和画面自由激发胡曰龙勇于探索,他与胡曰龙亦师亦父,对他谆谆教导,无私关爱。曹思明先生早年留学日本,后受业于徐悲鸿。他的明暗处理和严格教学让胡曰龙迅速掌握绘画技巧。于长拱先生毕业于马克西莫夫油训班,常带胡曰龙外出写生。舟山画海让胡曰龙对光和色彩茅塞顿开,北京法海寺临摹壁画更让他理解油画不是如实模仿对象。后来遇到全国大学院系调整,大二结束时胡曰龙班被托管到三年级的另一个班,而那个班在准备毕业创作时又被托管到下一个班。这样的变动令人措手不及,却也使好学的胡曰龙得到更多不同老师和同学的教导与帮助。倪贻德先生给胡曰龙讲解怎样读懂塞尚,汪诚仪先生指导胡曰龙如何在画面上概括对象,全山石先生在造型和色彩上启发了胡曰龙,肖峰先生的灰色提升了胡曰龙对色彩的理解与把控。苏州美专停办后调来的原校长颜文樑先生为美院教学带来了大批法国的大型石膏像,更在胡曰龙寒暑假回上海时邀请到他的家中做客,一同探讨艺术。此外,时任校长的潘天寿先生,与夫人成立了为学生服务的洗衣缝纫组,令胡曰龙在学艺同时感受到家的温暖。

《淡雅的瓶炛》40X55cm水粉

《江南春早》75X75cm油画

1962年胡曰龙从美院毕业,正值三年自然灾害最困难时期,大城市户口冻结,就被分配到了温州市第六初级中学。本是值得庆祝的时分,却给了胡曰龙跨出校门即走出艺术圈的当头一棒。心系绘画梦的胡曰龙在工作之余深入了解当地风土人情和历史底蕴,画了一系列温州近郊的田园风景和风俗人物画。当时胡曰龙已成家,夫人远在上海,后来从温州调到了离上海最近的嘉兴,在南湖纪念馆工作。南湖烟雨楼占地面积大,参观人数多,身为工作人员的胡曰龙需要一天打扫两次。期间胡曰龙也接受行政下达任务创作过一些历史题材,如《东方曙光》、《井冈山杜鹃》、《董必武重返南湖》、《华主席登上红船》等等,被多馆收藏。同时,胡曰龙也在空余时研究德国画家的黑白画,不断外出写生,解放自己。写生,是对生活的观察,是感受,是思考,是想像。世界是非常丰富多彩的,写生也是多种多样,因景而异,情随境移。1978年,怀着能在专业岗位上潜心创作的艺术梦,胡曰龙终于得以对调回上海。户口虽然回来了,人才流通仍然受到阻隔,胡曰龙在上海外国语学院附中担任初中美术老师,主要负责提供插画制成教学幻灯片。直到1985年,年过半百的胡曰龙正式受聘上海轻工业高等专科学校(现上海应用技术大学)任基础教育主任,教素描和色彩,自此才正式进入美术圈。

《庭院NO.1》48X55cm 油画

《童年的梦》110X110cm油画

虽然岁月不饶人,胡曰龙却感到有些窃喜,艺术家就是要不断挑战自己,不断征服自己,追求自己的梦想。创作来源于生活,作为画家需要不断体验生活,观察生活,积累生活,储存素材。在艺术圈外的多年给了胡曰龙更丰富的人生历程,历练了他对生活的热爱,也给了胡曰龙加倍努力、不贻害学生的无限动力。夕阳当晨曦,胡曰龙牢记少年时的艺术梦,怀抱着那份天真和热情,一种强烈的迫切感,全身心投入到他的艺术创作中。胡曰龙在1996年退休后继续返聘成为中国美术学院上海分院的兼职教授,以此延长自己与新生代学生间的互动交流,保持自己的艺术活力。

除此以外的大部分时间,胡曰龙在甪直潜心造园,白天在地里耕耘着大地艺术,夜晚在画室挥笔描绘着自然。即便如今年过八十,饱受疾病折磨,胡曰龙也沉浸在画画的喜乐中,毫无病人之忧。拿不动沉重的绘画箱和画架,胡曰龙便用最简单轻便的油画棒和速写簿,如顽童般忘记了腿脚不便,早出晚归去多伦路画室作画。多活一天多画一天,春夏秋冬,风雨无阻,他在和时间赛跑。除了风景外,胡曰龙也时常固执地柱着拐杖去火车站写生,用画笔担当起自己微薄的社会责任,用画作表达对城市建设者的敬意,诠释了一个艺术家对社会的呐喊和对生命的呼唤。

《和谐,富裕》75X75cm油画

《庭院NO.2》48X55cm油画

胡曰龙老师七十年的从艺之路简单而曲折,真实而梦幻。简单的是,艺术是他永恒的梦,不管路上多么遍布荆棘,他流浪的灵魂总能回归精神的家园。傅雷曾写道:“人生原是梦。一般的梦没有真实体验到‘人生的梦’,故是愚昧的真梦。艺术的梦是明白地悟透了‘人生之梦’后的梦,故是清醒的假梦。胡老师对生活的彻悟和对艺术的热情使他坚信他的梦是“清醒的真梦”。他的画是明快而又不失分量,写实而又超现实,是“源于现实生活的浪漫主义”,是“诗化了现实和对现实的诗化”。他七十年的艺术生涯更见证了近百年来巨变的中国美术教育史,成为了美术史不可分割的一部分:从上海西洋画室教育的时代,少年学徒,自由开放,轻松大气;到教育体系断层的解放初期,不适痛心,迷惑徘徊,反复考学;从各项运动更迭的六十年代初,忐忑不安,入学美院,不断托管;到经历自然灾害和文革时期,分配工作,远离妻女,苦中作乐;最后在与西方重新接轨的改革开放后,调回上海,充满希望,重归艺术。

《渔家休闲》65X80cm油画

《紫薇呈祥》80X100cm油画

在胡老师辗转曲折的艺术道路上,时代的巨浪翻天覆地,美术教育的变化令人应接不暇,不变的是他追逐艺术梦的步伐,还有恩师们一路的教导和陪伴。他们专注于艺术,淡泊名利,不断耕耘,对学生倾尽全力,给予家人般的关爱与支持。而望眼当下,学院扩招,考前班迭起,艺术教育事业正面临着不断产业化、投机牟利的挑战。作为一名致力于普及当代艺术、鼓励创新实验的美术馆馆长和艺术教育工作者,我非常感谢像胡老师以及他的恩师那些前辈们为中国艺术教育事业做出的巨大贡献,你们是我的榜样,是我不断前进的动力。我也希望自己能和胡老师一样,与时间赛跑,在有生之年尽自己的微薄之力,举办更多有意义的展览,给予学生们更多的关怀,给予对艺术感兴趣的社会各界更多的支持,培养更多的艺术人才,为中国的艺术事业作出应有的贡献。今天,在胡老师艺术生涯70周年之际,让我用这篇文章表达对胡老师一生孜孜不倦追求梦想的敬意,感谢他对我亦师亦父的无私关爱和启蒙。恩重如山,纸短情长。遇见胡老师,是我这生最美好的回忆。

顾盛庆

2019年2月 于东栅当代艺术中心

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025