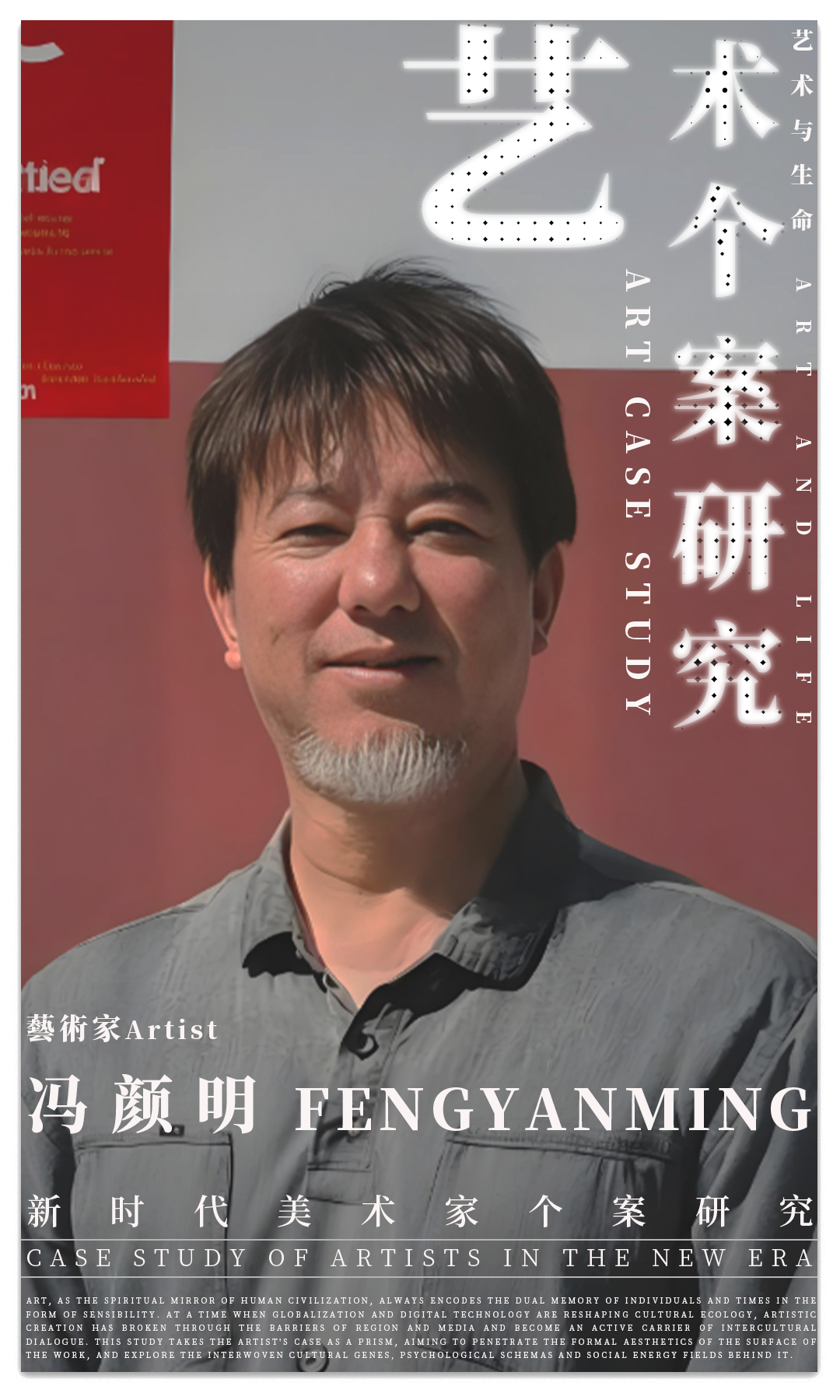

艺术个案研究 | 冯颜明:“艺术与生命” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

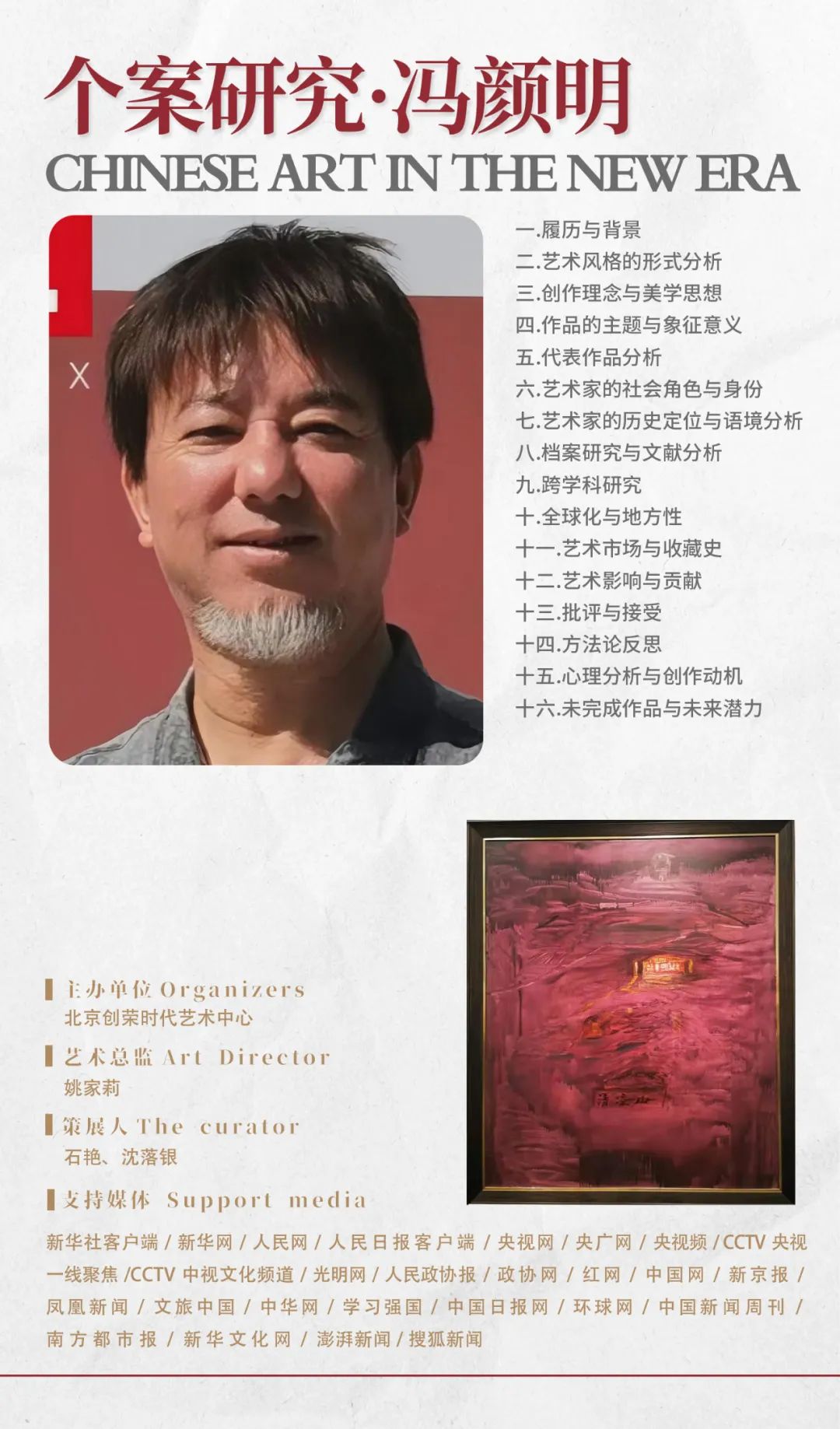

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

冯颜明,陕西省美术家协会延安大学红色主题创作研究中心副主任,延安市美术家协会主席,延安大学鲁迅艺术学院硕士生导师。1986年毕业于西安美术学院,1992-1993年在上海师范大学学习,2002年在教育部与中央美术学院开办的全国高等艺术教育研修班学习。先后参加全国美术展、高原·高原-中国西部美术展、陕西省美术作品展等大型美术作品展,油画作品在全国美术展中荣获优秀作品奖、在省美术作品展中获奖并被省美术馆收藏。

巷里觅真意象外见乾坤

——冯颜明绘画展解码城市烟火与艺术哲思

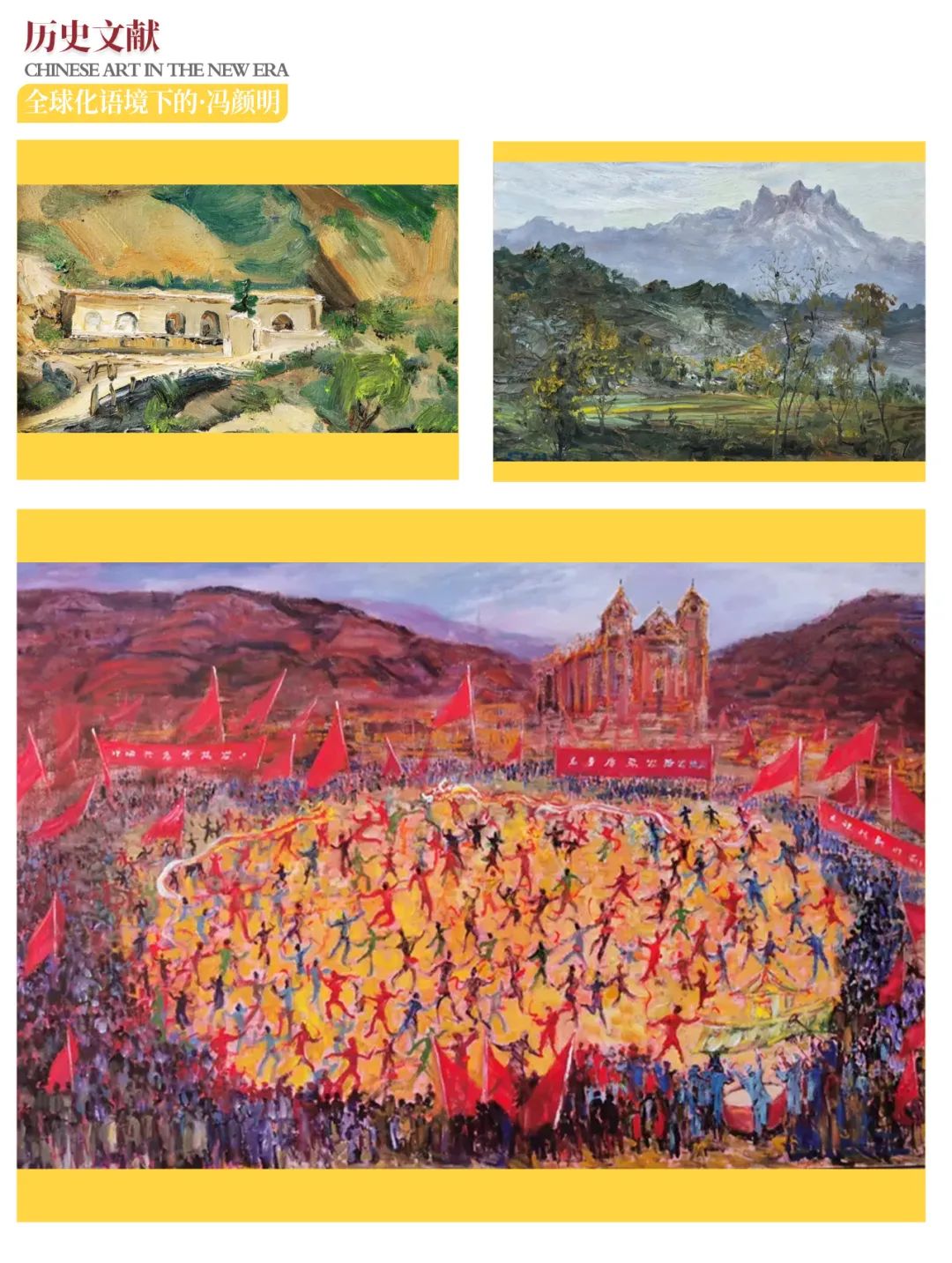

在延安新城福仁巷的市井喧闹中,一场名为“巷里象外”的绘画展正以独特的艺术姿态,将陕北大地的烟火气凝练成诗意的美学符号。艺术家冯颜明携88幅新作,以笔为桥,在巷陌生活与艺术哲思之间构建起一座双向奔赴的精神驿站。

《黄河之歌》200x90cm

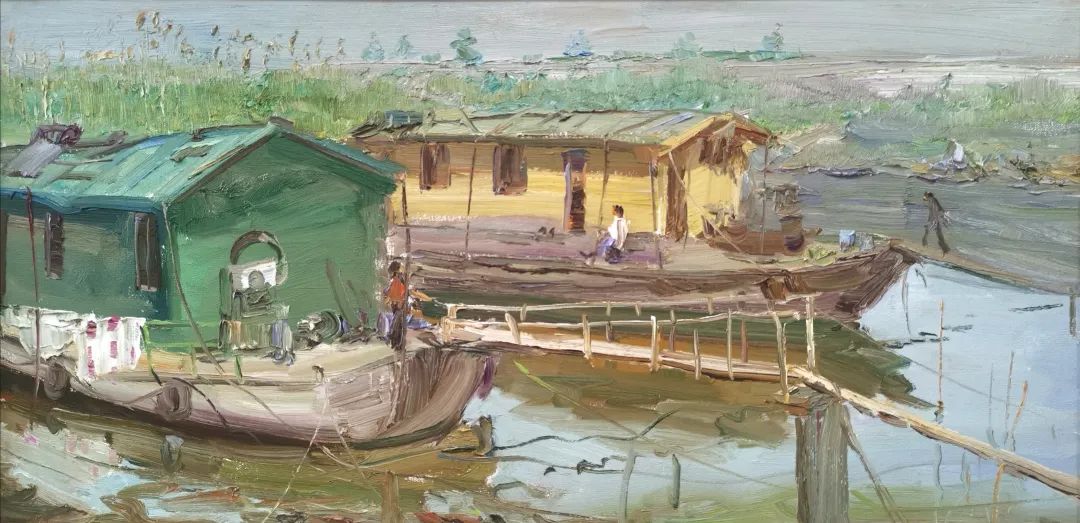

《江边人家》40x60cm

巷里:扎根泥土的视觉图腾

艺术从不俯视人间,它只是蹲下来,把巷口的阳光织成了金线。展览入口处,粗犷的笔触勾勒出窑洞门楣的斑驳肌理,炭条扫过的痕迹仿佛还带着灶台的余温。冯颜明笔下的“巷里”,是晾晒在麻绳上的花布被面在风中鼓荡的韵律,是赶集毛驴脖颈铜铃震颤的虚实光影,更是夜幕降临时巷口路灯在青石板上晕染的暖黄色光斑。这些被常人忽略的生活切片,经艺术家提炼为具有纪念碑性质的视觉图腾——剪纸纹样化作平面构成的密码,陕北说书人的手势定格成动态雕塑,就连蒸腾的油糕热气都幻化为水墨氤氲的抽象符号。

《夏天的延安枣园》80x80cm

《窑洞人家》40x60cm

象外:超越时空的美学重构

艺术从不俯视人间,它只是蹲下来,把巷口的阳光织成了金线。当视线穿透表象的藩篱,“象外”的哲思在展厅内悄然生长。冯颜明将民间美术的基因进行当代转译:安塞腰鼓的激烈动态解构为几何色块的碰撞,信天游的苍凉曲调凝固成画面中跌宕的笔势节奏。最具实验性的《窑洞系列》将传统民居的拱形结构抽象为宇宙穹顶,在土黄色肌理中嵌入金银箔的星芒,让黄土地升华为承载文明的精神容器。这种“在地性”的艺术转化,既延续了延安木刻运动“艺术为人民”的血脉,又以当代视觉语法重塑了文化记忆的载体。

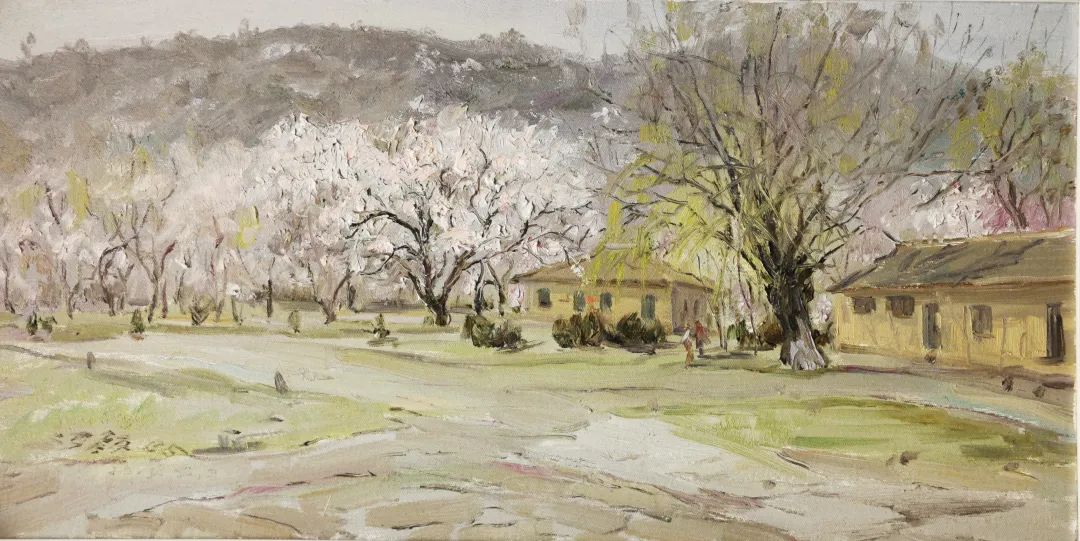

《延安鲁艺的春天》60x120cm

《延安枣园的春天》50x100cm

巷象共生:城市更新的艺术提案

当艺术走下神坛与菜篮并肩,城市的毛细血管便有了诗意的脉动。展览选址福仁巷商业综合体本身即构成行为艺术——市集叫卖声与展厅内的学术沉思形成奇妙复调。观众在观赏《市井长卷》时,抬头便能透过落地窗看见真实巷弄里晃动的人影,这种虚实互文的观展体验,恰是“巷里象外”主题的立体诠释。这场展览打破了艺术殿堂与生活现场的界限,让美学启蒙在买菜的间隙、等餐的空隙自然发生,为城市公共空间注入了文化呼吸的孔隙。

《深入生活采风》150x180cm

《那天的森林》30x40cm

冯颜明创造了‘新民间主义’范式,让民俗符号获得了当代艺术的语法结构。88幅画作是88扇窗,有人看见烟火,有人望见永恒。

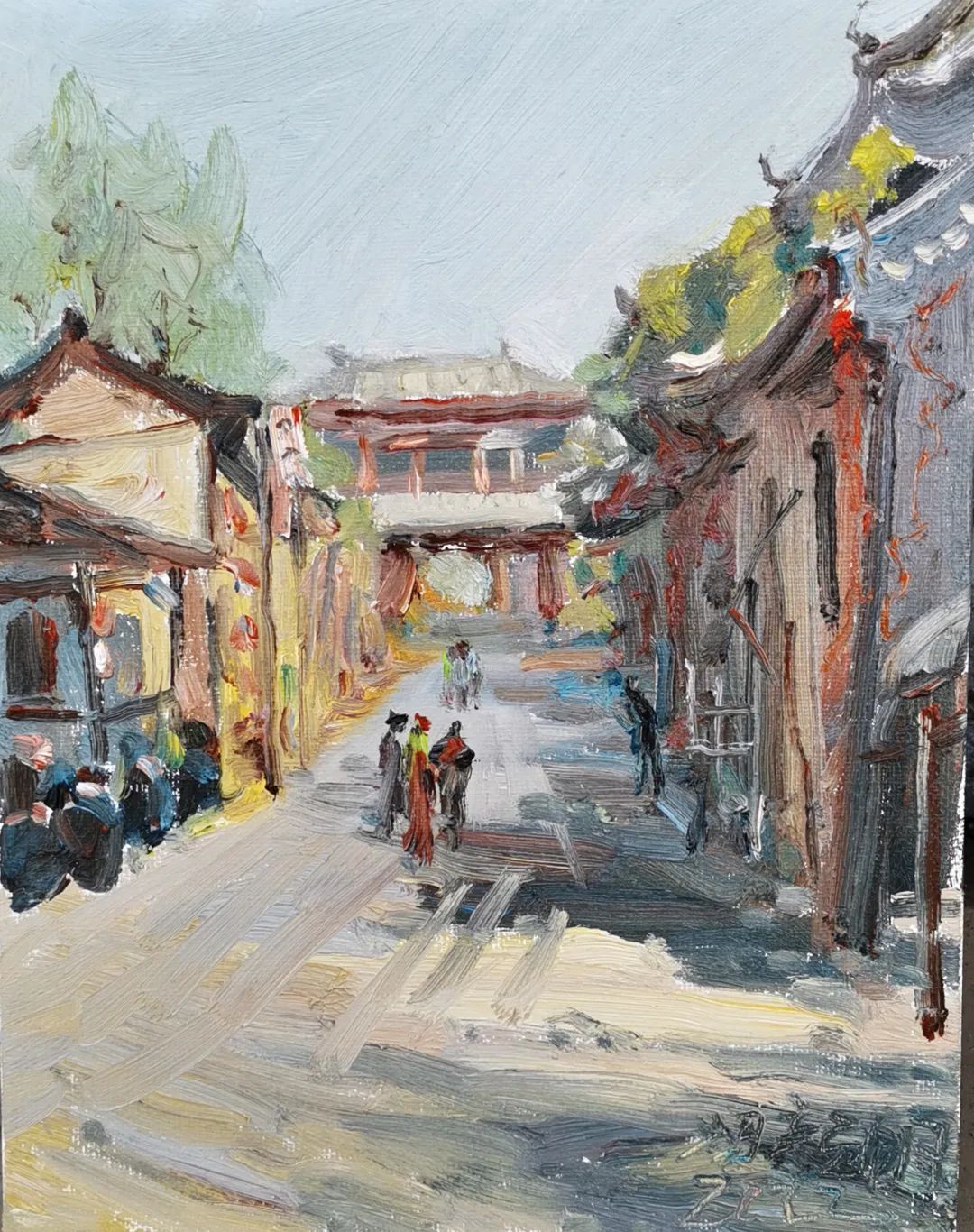

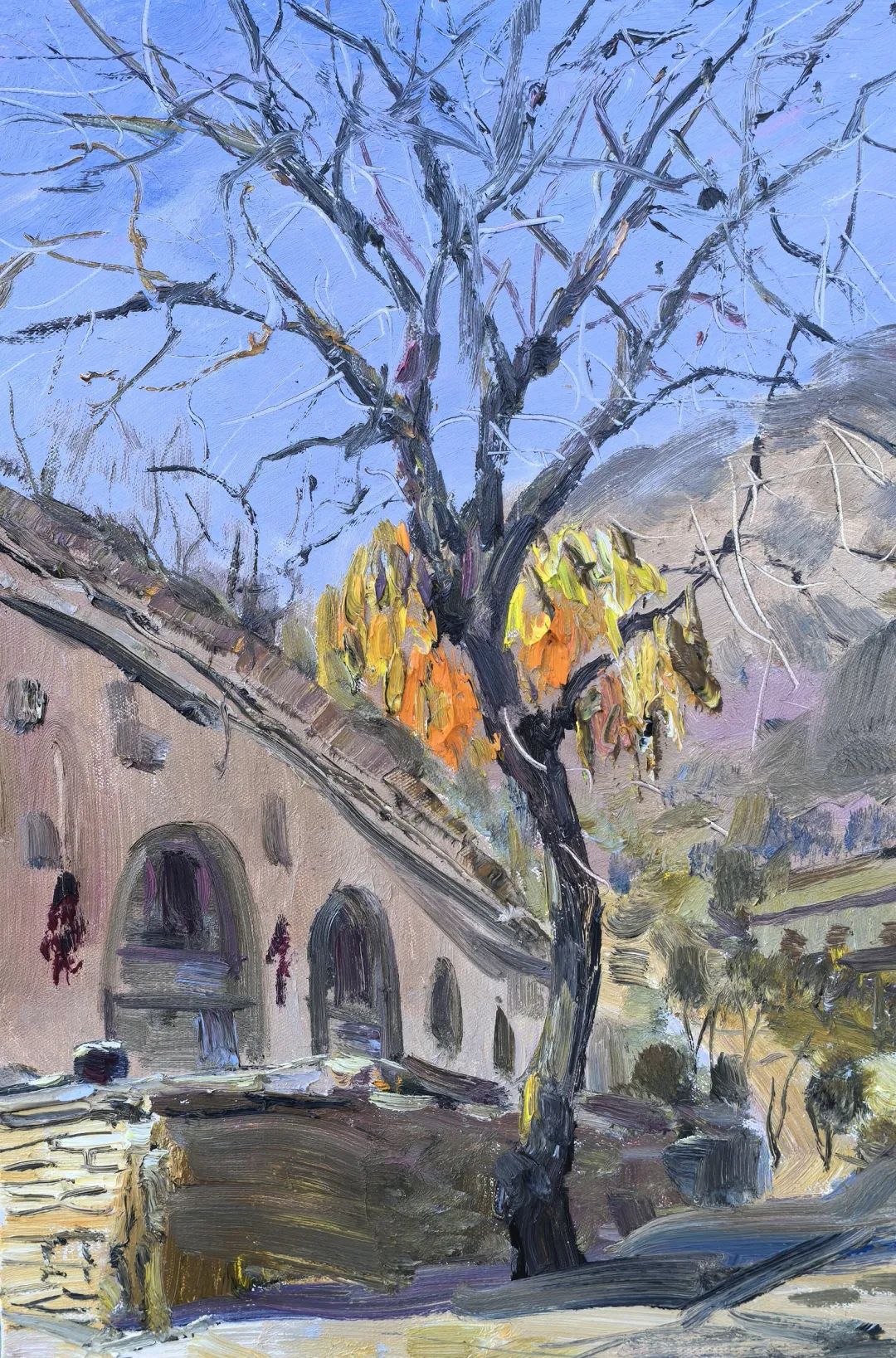

《古老的酒坊》30x40cm

《延安老街的故事》30x40cm

冯颜明垂目巷尾蒸腾的烟火,指尖还沾着未干的钴蓝:'所谓艺术,不过是将市声滤成釉色,在画布上烧出星辰的胎记。

《荷塘记忆》50x100cm

《森林之歌》30x40cm

“巷里象外”将持续演绎生活与艺术的双向滋养。这里是绘画的展场,更是一场关于“如何看见”的美学实践——当我们学会用艺术的眼光凝视生活,每条街巷都成了窑洞灯火串起的星链,在黄土褶皱里蜿蜒成河。

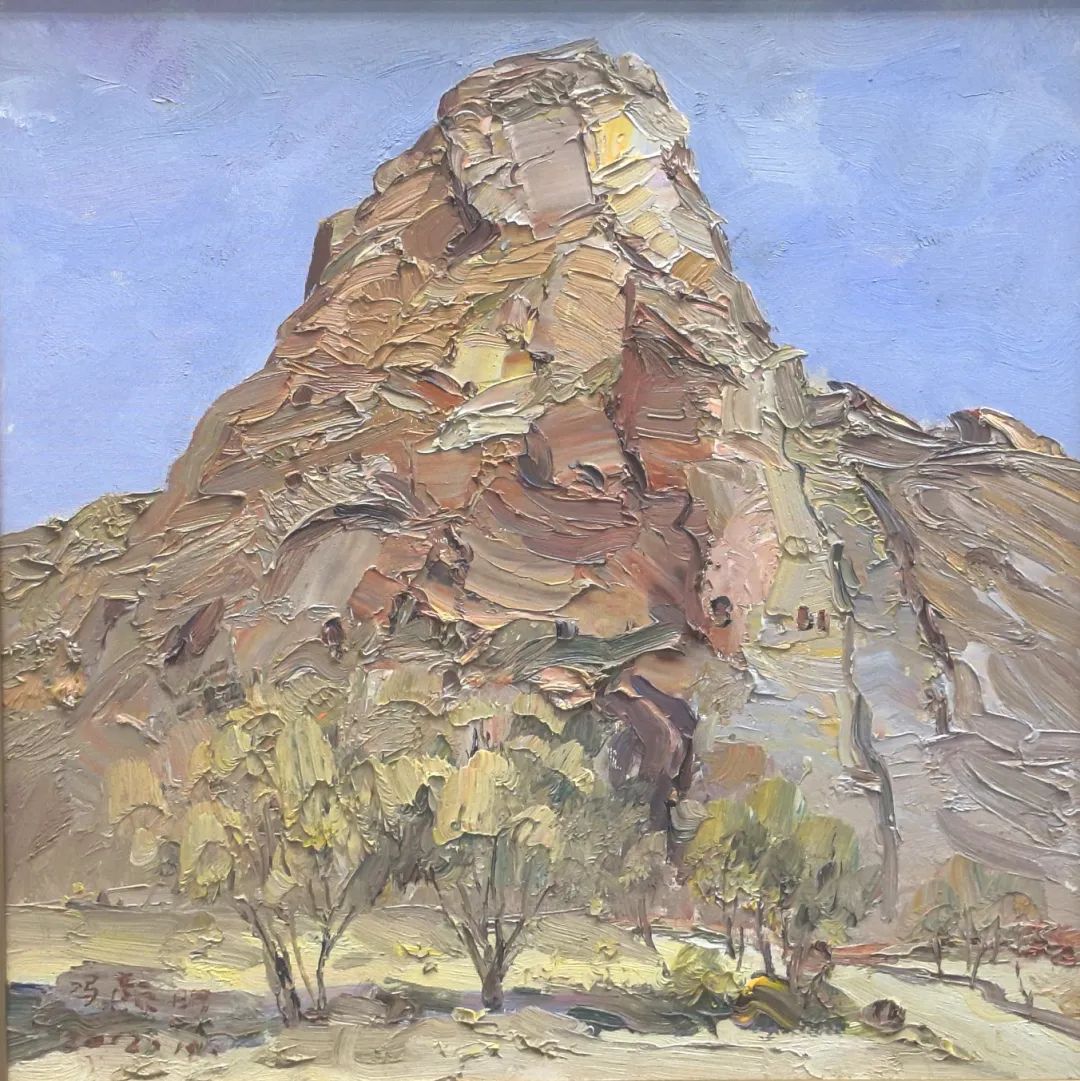

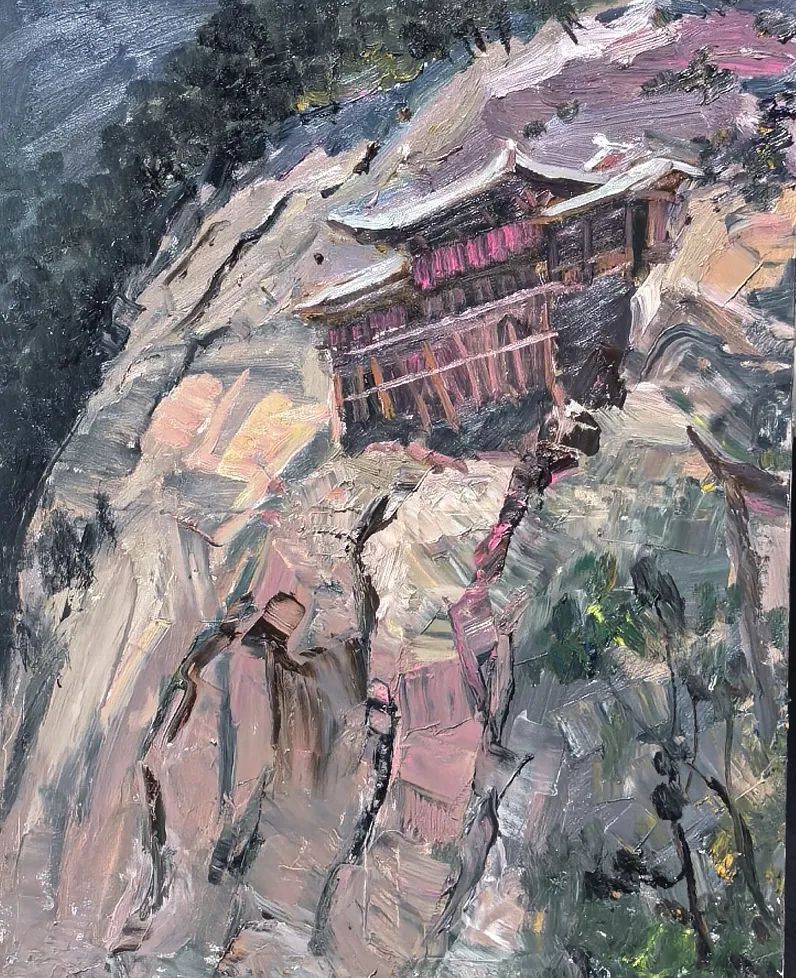

《山寨秋韵》50x50cm

《那山那寺》60x80cm

《巷里象外·颜明赋》

巷深犹记夯声远

里弄炊烟化墨痕

象从黄土凿星轨

外接苍穹转石魂

颜彩泼出窑洞月

明眸收尽信天云

画中长卷碾春秋

展翼金乌啄破门

《荷风丽日》40x60cm

《昆仑印象》60x80cm

《夏荷风景》60x120cm

《延安秋收》40x60cm

《黎明之光》90x120cm

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025