前言

“艺术是时代的声音,文化是民族的根基。在历史的长河中,华章是那些震撼人心的瞬间,是文明演进的激昂鼓点。从古老华夏的甲骨文开篇,一字一句,记录着王朝的兴衰、先民的智慧,开启了绵延数千年的文化序章,那是人类思想启蒙的璀璨华章。

在时代的浪潮中,文化始终是中华民族不断前行的精神基石。如今,我们正处在一个科技飞速发展、社会深度变革的伟大时代,传统文化与现代思潮相互交融碰撞,催生出无限的艺术活力与创新可能。

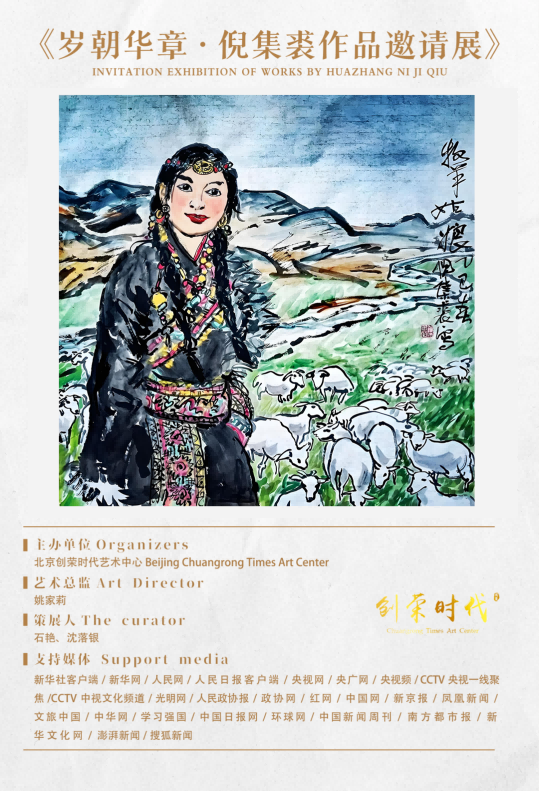

值此新旧交替、万象更新之际,《岁朝华章》全国优秀艺术家作品迎春邀请展应时而生。此次展览汇聚了众多杰出艺术家的心血之作,他们以独特的视角和精湛的技艺,描绘时代风貌,传承文化脉络,奏响新年的艺术序曲。每一件作品都承载着艺术家对生活的热爱、对艺术的执着,也寄托着对新岁的美好期许。让我们一同走进这场艺术盛宴,在岁朝的华章里,感受艺术的温度与力量,领略时代赋予艺术的全新内涵。

《岁朝华章》全国优秀艺术家作品迎春邀请展不仅是一场艺术的聚会,更是一次文化的传承与创新之旅。它为艺术家们搭建了展示才华的平台,也为公众打开了一扇感受艺术魅力、领略时代精神的窗口。这个春天让我们相约,在艺术的海洋中,共赏岁朝华章,迎接新一年的美好!

倪集裘

中国文化艺术发展促进会会员

浙江大学副编审

浙江省美术家协会会员

浙江省科普艺术协会名誉副理事长

浙江省老干部美术家协会常务理事

杭州市科学美术协会名誉理事长

钱江画院画师

曾在人民日报、美术报、中国青年报、解放军画报、瞭望杂志、浙江日报、香港明报等国内数十种报刊杂志发表美术作品数千幅。出版专著及学术论数十篇。个人传略载入《中国当代美术家人名录》、《中国当代文艺名人辞典》、《中国专家学者辞典》等。

问渠那得清如许

——小记书画家倪集裘先生

丁斌

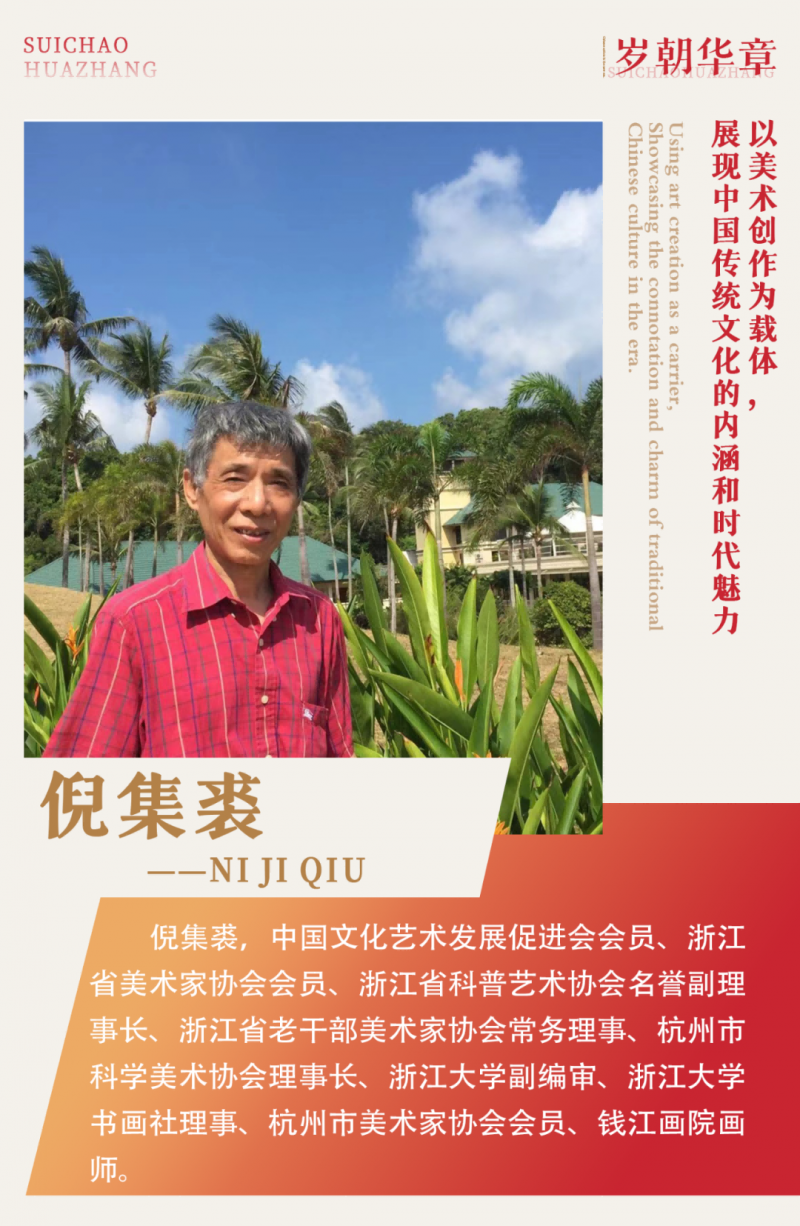

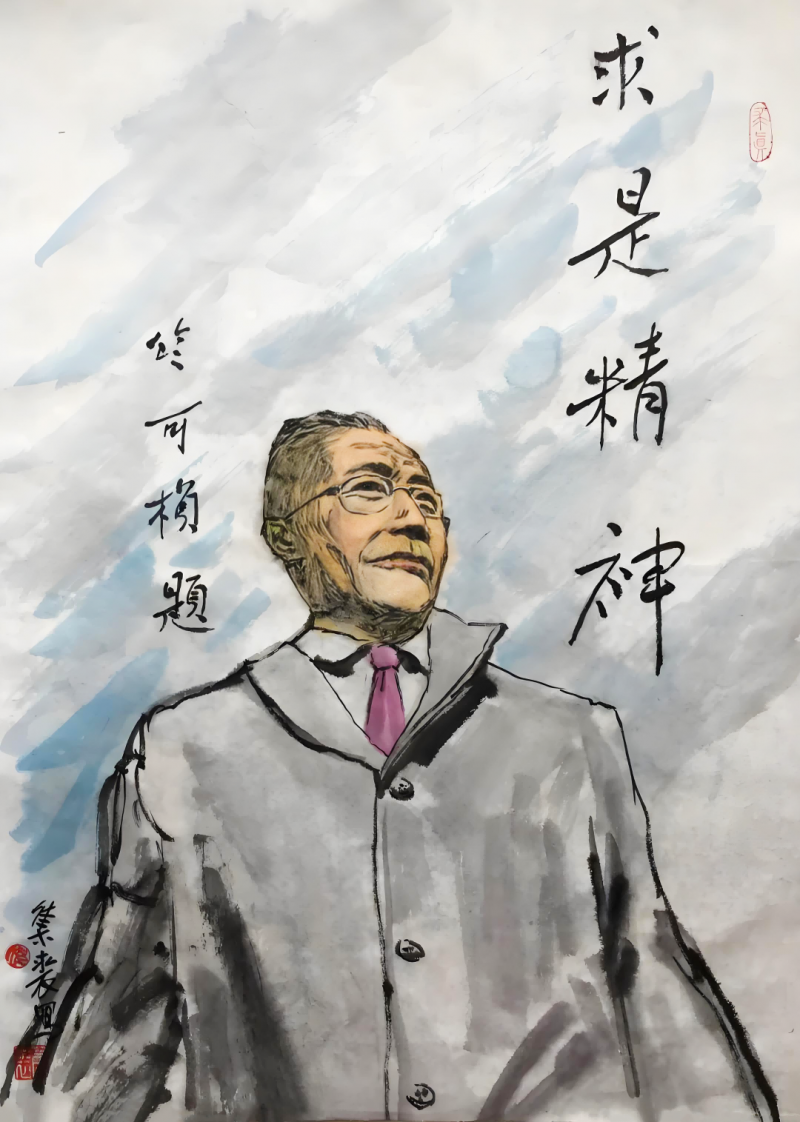

列夫·托尔斯泰说得好:艺术不是技艺,而是艺术家所体验的感情的传达。吾之好友倪集裘,他多姿多彩的艺术人生是对此名言最生动的注释。倪君集裘先生,现为中国文化艺术发展促进会会员、浙江省美术家协会会员、浙江省科普艺术协会名誉副理事长、浙江省老干部美术家协会常务理事、杭州市科学美术协会理事长、浙江大学副编审、浙江大学书画社理事、杭州市美术家协会会员、钱江画院画师。

倪集裘先生,1949年生于杭州,在少年时代他就显露不俗艺术禀赋,集裘在艺术人生长河中他对艺术的挚爱,可谓老而弥坚。初中时(杭大附中)他参加学校的美术兴趣组,经常在美术老师朱德忠的组织带领下,外出写生,速写和画水彩风景画等,心有灵犀,学以致用,得到老师的好评。1965年他进入杭州工艺美术学校,学习了素描、速写、国画、白描、写意及色彩、水粉、图案、美术字等基础课程,1966年特殊时期开始,宣传伟人思想需要,他又接触了版画(木刻)、油画、雕塑、漫画等各画种。艺不压身,全方位的学习与提升,为倪集裘先生今后的丰富多彩的艺术人生奠定了最扎实基础。1969年他分配进入工厂,一边参加生产,一边从事企业政宣工作,出黑板报,墙报等,写稿画画,向报社等媒体投稿,时有文字、美术作品见诸报刊,这更加激发了创作的积极性。他在艺术的道路上,有开始文学创作,“文”与“艺”两朵鲜花,相得益彰,收获不凡。

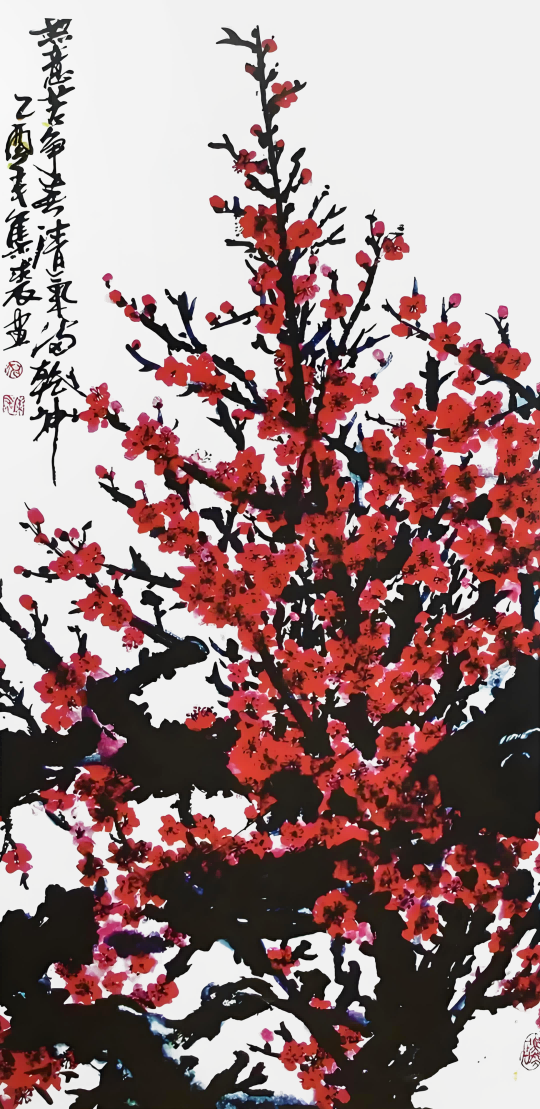

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。倪集裘在文艺创作上的成绩,引起上级领导的关注。1975年他被借调至浙江省《汉语大词典》编写组,参加词典编写工作。宁静致远,心无旁骛,他专心致志,阅读古籍、名著,选词摘句做卡片……,经华东五省一市编纂组专家们的数年共同努力下,终于出色完成了一项在中华文化史上具有重要地位和意义的《汉语大词典》。他也从中学习,获益匪浅。随后他调入省出版社,从事了少儿美术、古籍出版,书籍封面设计等编辑工作。1985年他调至浙江大学(原浙江农大)从事农业科普期刊《新农村》杂志的文字、美术摄影编辑工作,曾任副社长(主持工作),副主编,直至2009年退休。问渠那得清如许,为有源头活水来。倪集裘的艺术源头来自生活,他丰富多彩的艺术人生,造就他的多才多艺,他在艺术道路一直坚持不断创新。徐悲鸿先生曾说:“道在日新,艺亦须日新,新者生机也;不新则死。”纵观中国美术之路,每一段进程,每一个突破性进展,都是创造性转化和创新性发展的成果。艺术来自生活,又高于生活。集裘的艺术之根植于现实生活,而生活又是那样丰富多彩,日新月异,故集裘的书画艺术成就,硕果累累。

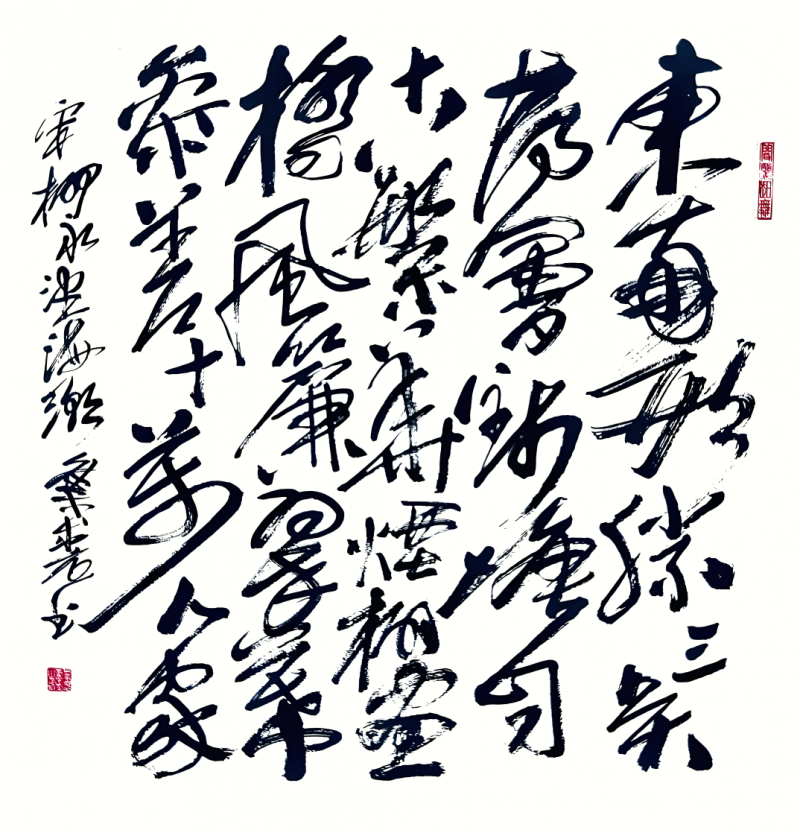

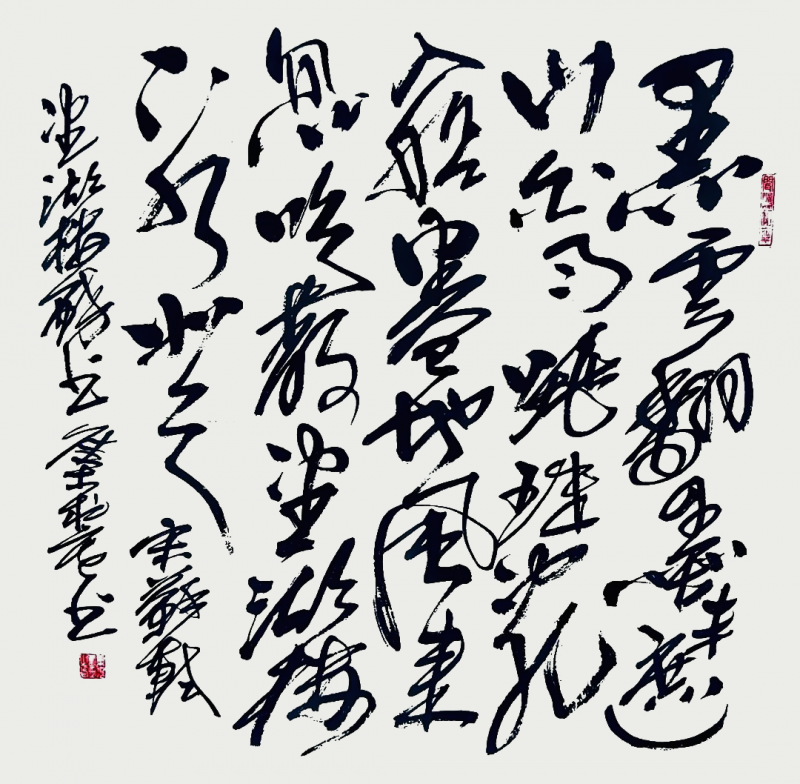

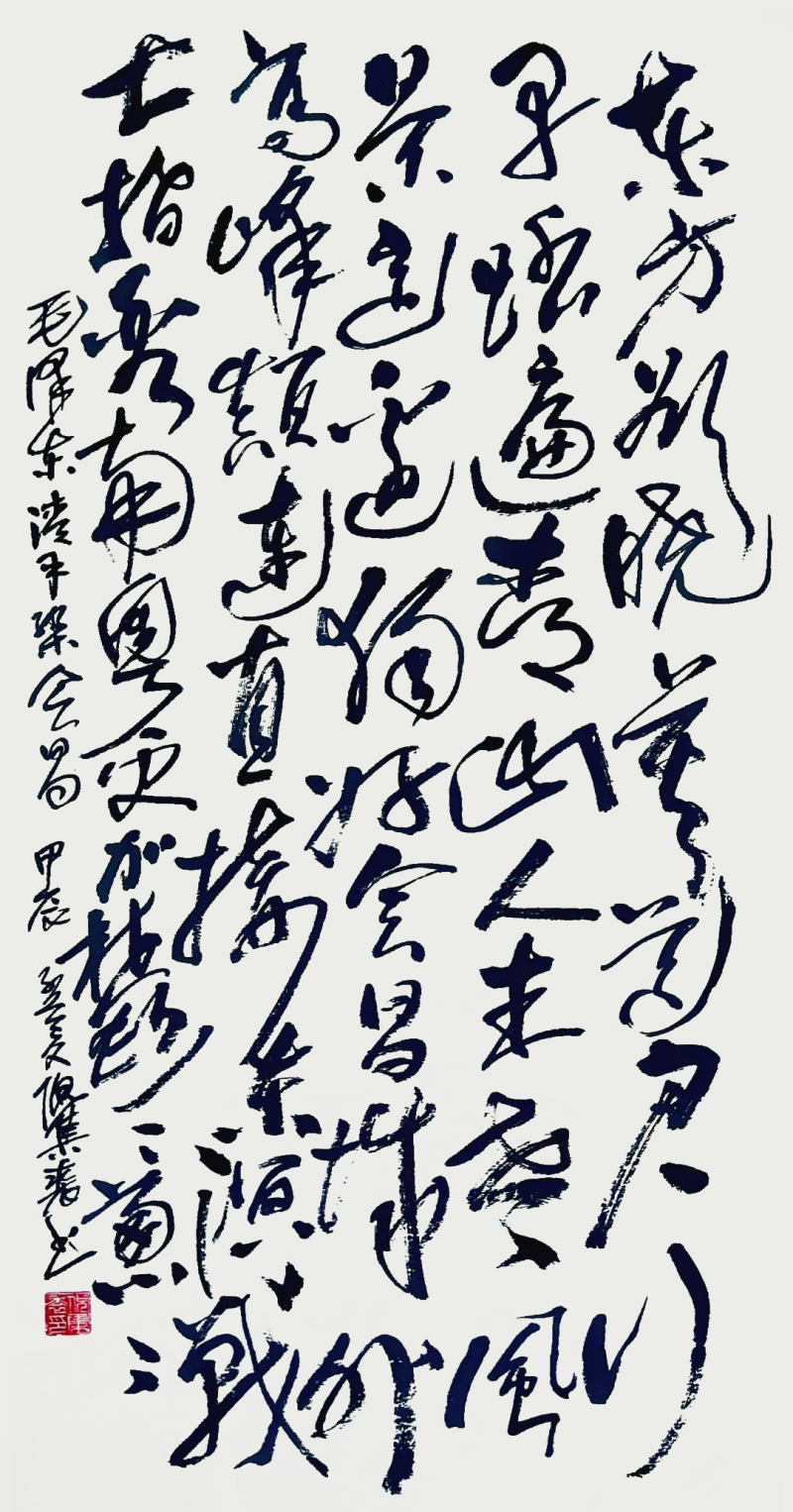

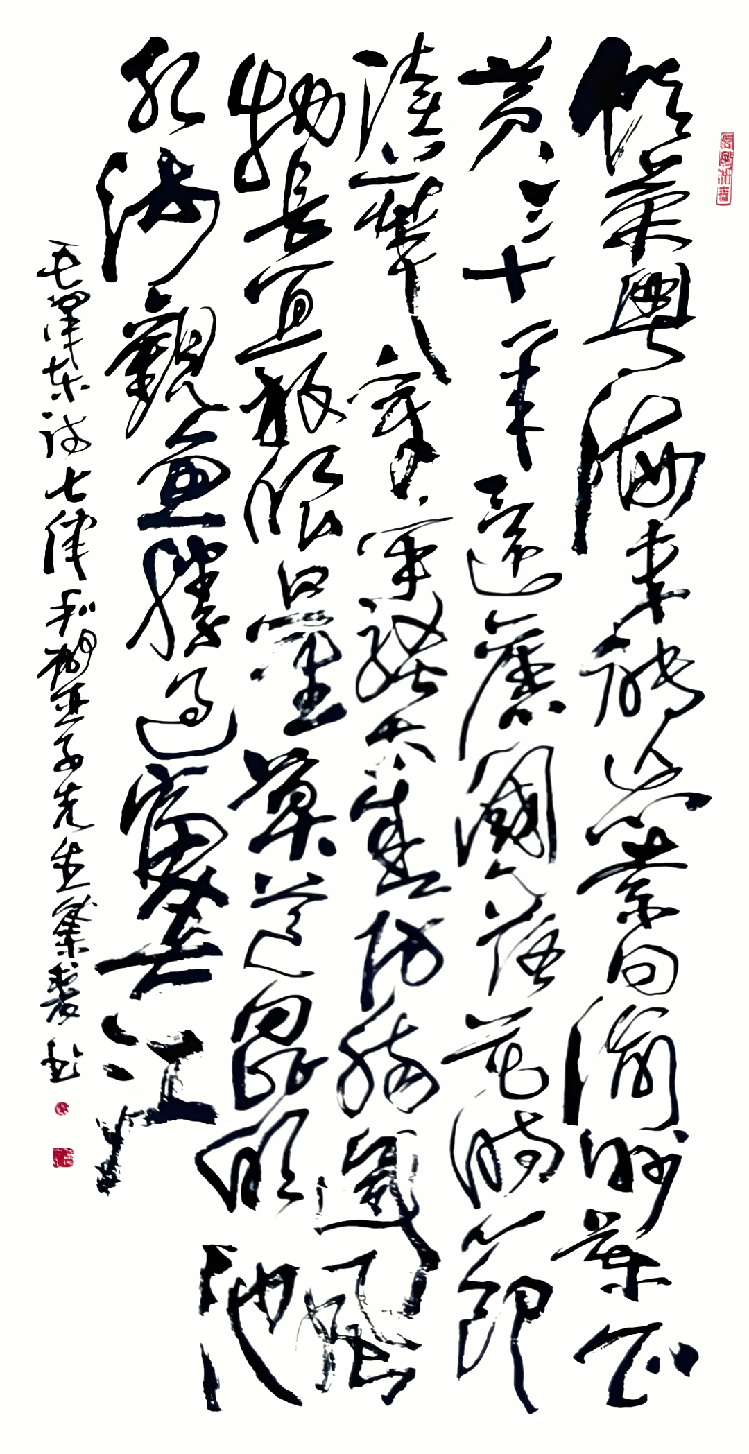

书法作品曾获“毛主席诗词”全国书画大赛、第二届“唐诗宋词元曲”全国书画大赛、“福禄寿禧梅兰竹菊全国书画大赛”等赛金奖、银奖等;作品入编《当代杰出书画艺术家新作博览》《孺子牛艺术奖·全国书画大赛优秀作品选》现代书画艺术名家翰墨藏典、纪念李可染诞辰100周年获奖作品选等书。曾在人民日报、“瞭望”杂志、中国青年报、浙江日报、香港“明报等国内数十种报刊杂志发表美术作品数千幅。多次举办个人画展,漫画作品曾被选送世界卫生组织展出、水墨漫画“乌云后的阳光”被丰子恺纪念馆永久珍藏。出版有个人漫画专集:中国当代漫画家画库——《集裘漫画》(哈尔滨出版社出版)。国画作品涉花鸟、山水、人物,作品《山居图》《秋菊》《消夏图》《春水惹波》等载《美术报》、浙江日报、《科学24小时》等报刊杂志;《清气满乾坤》《傲霜》《避喧宜来岩上居》等作品入选纪念伟人诞辰110周年大型书画艺术精品、纪念邓小平同志诞辰一百周年全国翰墨精品集、中华翰墨艺术宝库等。

其中,书法作品《望嶽》《夜雨寄北》等获2013北京翰艺阁画院、香港华夏文化艺术交流协会“纪念毛主席诞辰120周年书画大赛”金奖、作品被由法国巴黎主办的中法当代书画作品展组委会收藏;《牡丹图》等获2017浙江省教育书法协会“喜迎十九大墨润之江”入展奖、2017年获浙江电视台第十二届西湖博览会“盛世典藏书画惠民”特别贡献奖。国画《透心凉》获2018杭州市文联、杭州市城管委“改革开放40周年、让生活更美好诗词、书画、摄影创作大赛”绘画类一等奖“;《万众一心》等作品2023年在中亚峰会艺术节推荐艺术家作品展中获优秀奖、被授予“书画艺术名家”“二十一世纪著名书画家”“当代书画百强”等荣誉称号。个人传略载入《中国当代美术家人名录》《中国当代文艺名人辞典》《中国专家学者辞典》《中华骄子》等。

“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺”。熟悉、了解群众的生活与愿望,表现人民群众的奋进历程,是中国美术创作的使命担当。在艺术道路上,倪集裘始终坚持将实践作为创新检验标准,看是否做到了“合”“活” “新”,要让各类文化资源真正“活”起来,实现无处不新、无时不新、无法不新。他在自己五十年多书画创作中总结三点心得“一勤二读三写生”。

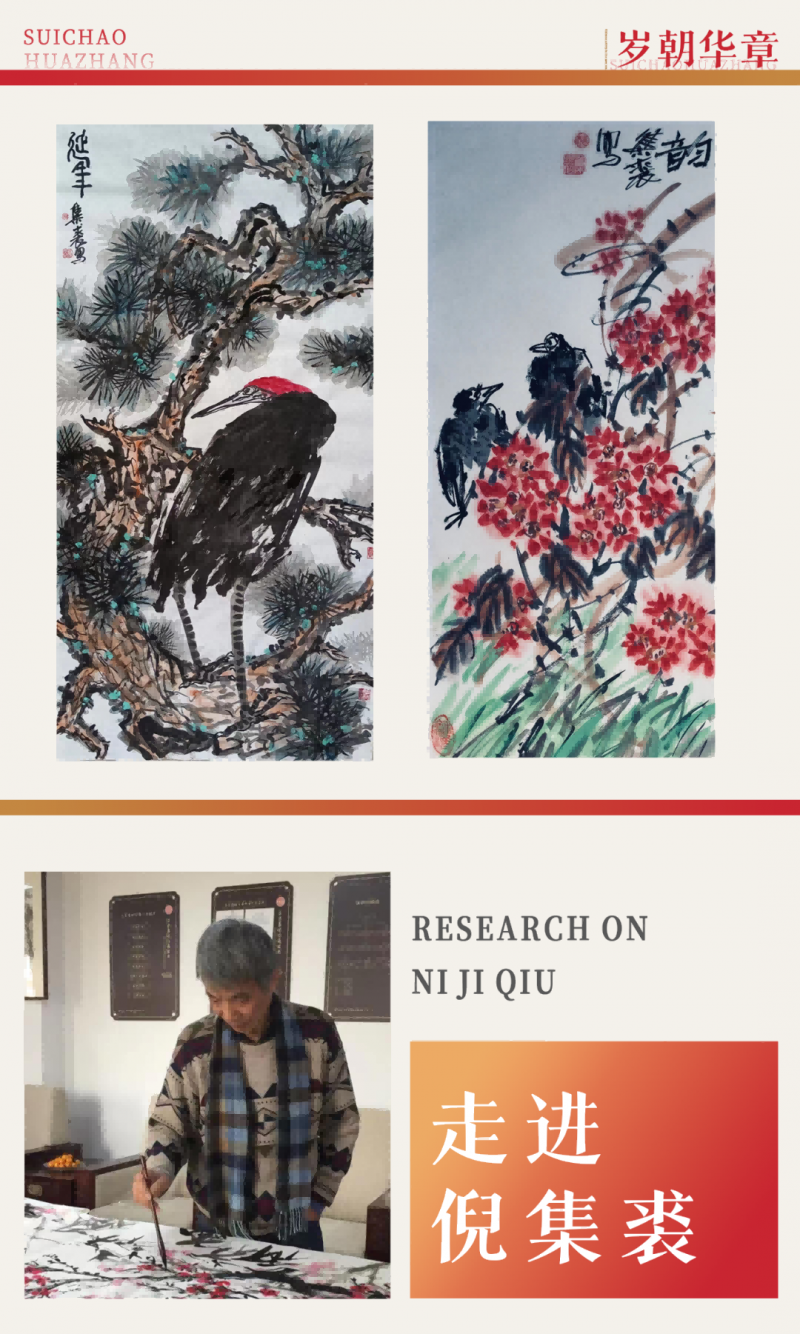

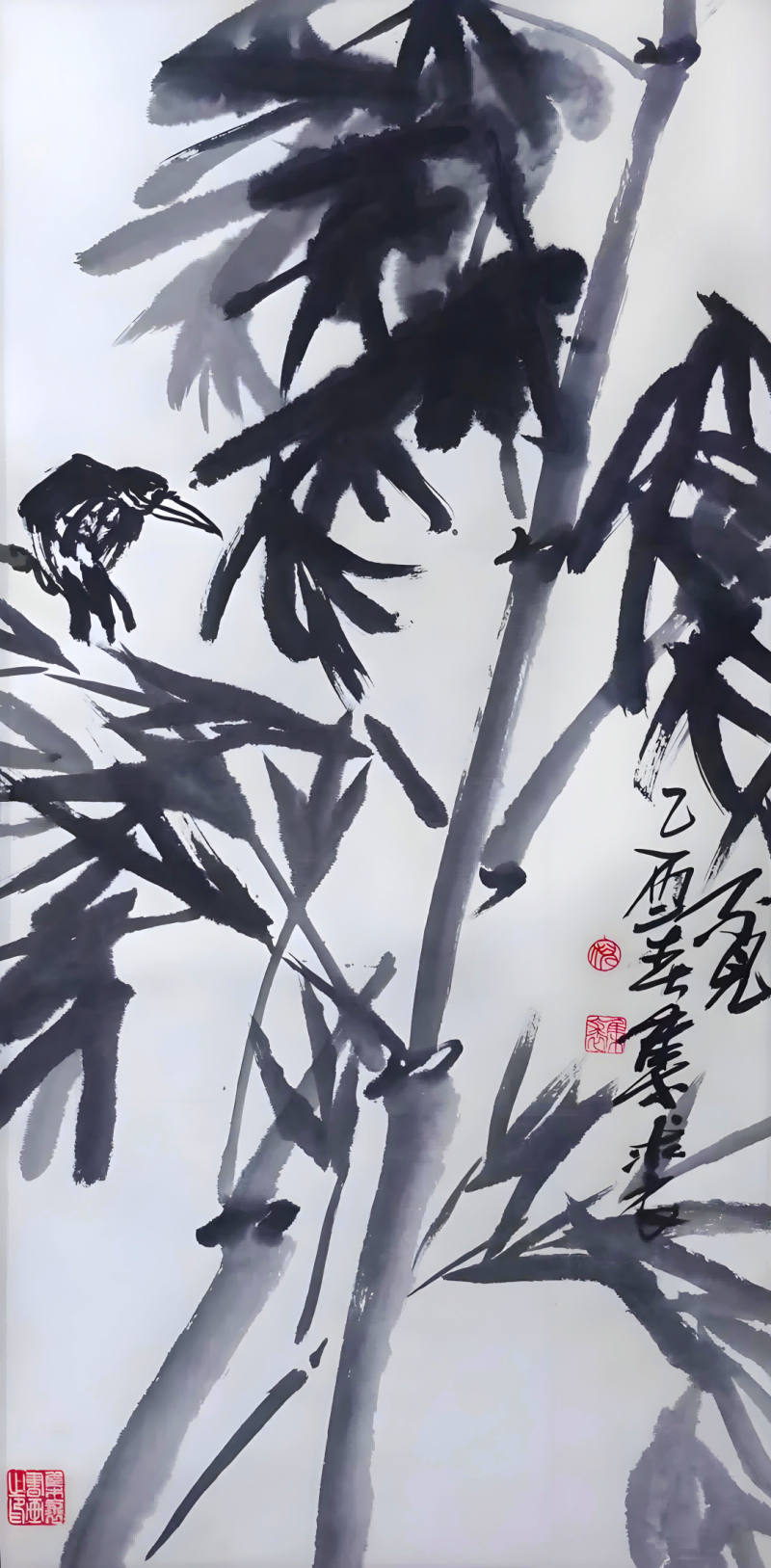

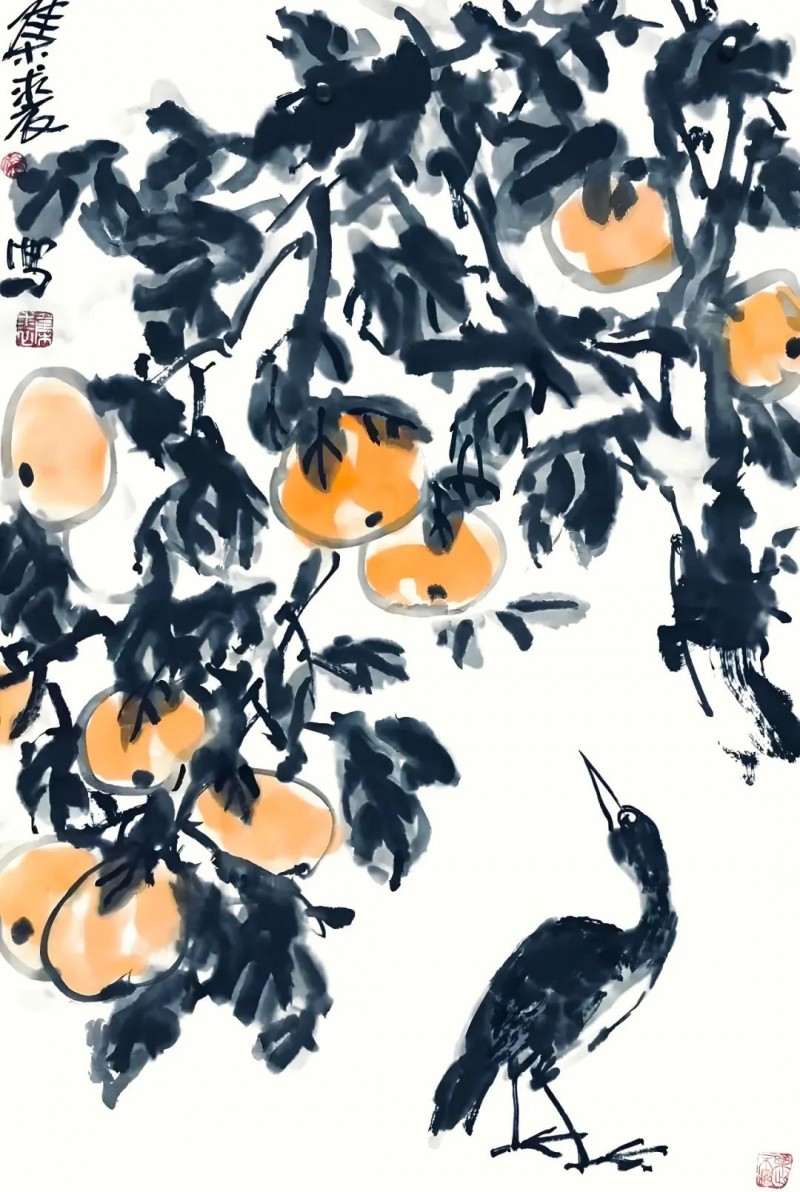

一是要勤动笔,创作的灵感来自边动手边思考,黄胄说画画要“曲不离口,笔不离手”,要舍得“废纸三千”,齐白石要求自己“不教一日闲过也”,他每天都坚持动笔画画,如若某日没有画,他便在次日补上。二、学画更要多读书,腹有诗书气自华,要多读名著和诗词文章,学问、生活是艺术创作取之不尽的源泉。唐代王维的诗:诗中有画,画中有诗,“明月松间照,清泉石上流”,“空山新雨后,天气晚来秋”都是一张张可创作的美好的画图。三、画画要多写生,古人所谓“外师造化,中得心源”即对描写对象要烂熟于心,做到胸有成竹,方能达到意在笔先,下笔挥洒自如之境界,要用自己审美观点和表现手法,创造各种艺术形象,虽必有一定的写实成分,但不能只是对自然物象机械的描摹,而应是凝练后的创造,追求形神皆备,达到“笔简意繁”气韵生动的艺术效果。

譬如国画《翱翔》,松鹰相得益彰,意境高远,笔墨酣畅雄厚,气势磅礴,不拘一格,画面中那种豪迈的气势油然而生。又如反映戴叔伦《题稚川山水》的山水国画佳作——《诗意山水图》,此画淡墨相宜,情趣怡然,堪称“画中有诗,诗中有画”,是集诗情与画意,经典佳作。”松下茅亭五月凉,汀沙云树晚苍苍。行人无限秋风思,隔水青山似故乡。”假如使用青绿山水或工笔创作技法,就很难达到诗画和谐之意境,传递出行人遥望隔水青山,而产生“无限秋风思”的情怀。“由此可见,集裘学养,绝非一般,真可谓“腹有诗书气自华”。

石涛在《画语录》说道:“法于何立,立于一画。一画者,众有之本,万象之根”。集裘在书画创作中,不但“师古”还“师自然”。他认为“师古”更要“化古”,同时强调画要“从心”,达到“我之为我,自有我在”的艺术境界。踏遍青山人未老,风景这边独好。鲁迅先生说:真与美是构成一件成功的艺术品的两大要素。集裘一直行走在“真与美”的艺术沃土上,定会从容自若,更上层楼。

责任编辑:罗明忠

- 《岁朝华章》——廖志康作品邀请展 | 2025

- 艺术个案研究 | 蒋立峰:“云水写禅心” | 2025

- 艺术个案研究 |谢立民:“松风入墨痕” | 2025

- 《无问西东》中国式现代美术新篇章 | 郭银峰2025